Ковалёв С.Г. (и др.) Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии

Подождите немного. Документ загружается.

41

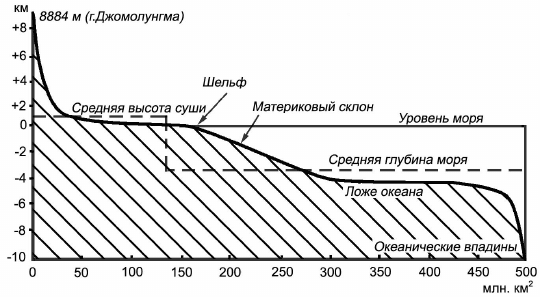

бин, соответствующих нижнему уровню гипсографической кривой и за-

нимающих большую часть океанических впадин.

Эта часть донной области получила название ложе океана (глубина от

3000 до 6000 м). Наконец, среди ложа океана имеются отдельные, обычно

узкие и вытянутые впадины с глубинами, превышающими 6 км. Они со-

ответствуют узкому пику наиболее глубоко опущенной части гипсогра-

фической кривой и носят название океанических впадин (желобов).

Рис. 11. Гипсографическая кривая земной поверхности

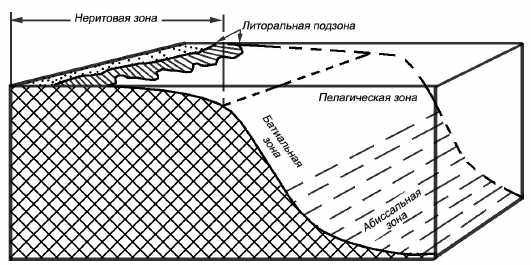

Эти четыре основных геоморфологических элемента приблизительно

соответствуют зонам морского дна, отличающимся различной физико-

географической обстановкой, а следовательно, особыми условиями нако-

пления осадков и разными условиями обитания организмов. Этими зона-

ми являются (рис. 12): неритовая, соответствующая материковой отмели,

в которой выделяется литоральная подзона, затопляемая во время прилива

и освобождающаяся от воды во время отлива; батиальная, лежащая в пре-

делах материкового склона; абиссальная, охватывающая ложе океана и

океанические впадины.

1. Материковая отмель, или шельф, является прибрежной полосой дна

Мирового океана и естественным продолжением под водой низменной

суши, затопленной морскими водами. Шельф окаймляет все материки и

острова материкового происхождения, но бывает различной ширины в

зависимости формы и происхождения берегов. У крутых берегов он едва

достигает нескольких километров; у отлогих берегов, примыкающих к

обширным низменностям на суше, ширина шельфа увеличивается до

сотен километров, а местами превышает даже 1000 км. Общая площадь

шельфа составляет 27,5 млн. км

2

. Глубина дна в его пределах обычно не

превышает 200 м вплоть до бровка шельфа, от которой начинается мате-

42

риковый склон. Однако на некоторых участках дна бровка шельфа обыва-

ет опущена до глубины 500 и даже 1000 м (Охотское море). Происхожде-

ние шельфа обычно связывают с тектоническими опусканиями края мате-

рика. Другой возможной причиной затопления морем низменностей суши

являются общие, так называемые эвстатические колебания уровня моря,

то повышающегося, то понижающегося в связи с изменением абсолютно-

го количества воды в Мировом океане. Такие колебания могут быть ре-

зультатом образования или массового таяния материковых льдов в связи с

изменениями климата. Подсчитано, что от растопления льдов, покры-

вающих территорию Антарктиды, Гренландии и горных областей суши,

уровень Мирового океана поднимется на 50 м. Наоборот, в течение чет-

вертичного периода, охватывающего последний миллион лет истории

Земли, из-за сильного похолодания климата испарявшаяся с поверхности

океанов вода консервировалась на континентах в виде мощных (1–2 км)

покровов материкового льда, занимавшего огромные площади. Льдами

тогда была покрыта большая часть Европейского и Северо-Американ-

ского материков, вплоть до Северной Украины и среднего течения р.

Миссисипи.

Рис. 12. Зоны моря

На поверхности материковой отмели до сих пор сохранились ясные

следы формирования ее рельефа и осадков в наземных, или субаэральных

условиях. Еще Ф.Нансеном в 1904 году на дне Баренцева моря было уста-

новлено существование древних затопленных долин рек Печоры, Сев.

Двины и др. На дне Карского моря наблюдаются продолжения долин рек

Оби и Енисея, также затопленных морем в недавнем прошлом. На дне

Баренцева моря описаны ныне затопленные береговые уступы, вырезан-

ные морским прибоем вдоль края древней суши. В Карском море и на

шельфе Атлантического океана у берегов США, описаны отложения и

43

рельеф, образованные в результате деятельности континентальных ледни-

ков, и т. д. Еще более ярким примером может служить шельф современ-

ного Северного моря, отделяющего острова Великобритании от Дании и

Скандинавии. Почти в центре его, на отмели Доггер-банк, были обнару-

жены затопленные торфяники и остатки поселений древнего человека.

2. Материковый склон или уступ шельфа – это наклонная поверхность

дна моря, соединяющая бровку шельфа с ложем Мирового океана. По-

верхность склона расположена в пределах глубин от 200 до 3000 м, а его

площадь равна 38,7 млн. км

2

, или 11% всей площади дна Мирового океа-

на. Поверхность склона значительно наклонена, в отдельных случаях ук-

лон ее достигает 20 и даже 45°. На поверхности материкового склона со-

храняются следы его существования в условиях суши – подводные доли-

ны, имеющие характер каньонообразных врезов, глубина которых превы-

шает в некоторых случаях 1 км. На дне этих каньонов иногда встречаются

древнеаллювиальные осадки. Существуют и другие признаки, указываю-

щие на принадлежность материкового склона вместе с материковой отме-

лью к единому геоморфологическому целому – древнему континенталь-

ному массиву. Некоторые участки материкового склона из-за большого

угла наклона поверхности бывают лишены рыхлых осадков, сползающих

под влиянием силы тяжести.

3. Ложе Мирового океана. Судя по приведенной выше батиграфиче-

ской кривой, ложе Мирового океана представляет собой вторую выров-

ненную поверхность дна, более низкого гипсографического уровня и зна-

чительно более обширную по площади по сравнению с материковой от-

мелью. Верхним пределом ее считают обычно глубины 2000–3000 м и

больше. В некоторых случаях к этой области океана причисляют и океа-

нические впадины, лежащие на глубине свыше 6000 м, но с геологической

точки зрения последние правильнее будет рассмотреть отдельно. По пло-

щади ложе занимает 78% всего дна Мирового океана, или 288,8 млн. км

2

,

т. е. является основной его частью. Поперечник Тихого океана, измеряе-

мый по широте, превышает местами 10 тыс. км, из них на долю ложа при-

ходится более 9 тыс. км.

Поверхность дна ложа Мирового океана далеко не везде выровнена.

Наряду с обширными, почти горизонтальными равнинами, средние укло-

ны в пределах которых не превышают первых десятков минут, на его по-

верхности существуют и весьма контрастные формы рельефа. В этом от-

ношении рельеф ложа во многом сходен с рельефом суши.

На дне океана известны высокие горные хребты, или целиком погре-

бенные под уровнем воды, или выступающие на поверхность моря в виде

отдельных островов или четкообразно вытянутых архипелагов. Наиболее

известными и высокими горными хребтами являются: Центральный Ат-

44

лантический, Центральный Индийский, горный хребет Ломоносова в Се-

верном Ледовитом океане и др., протяженность которых измеряется ты-

сячами километров. Эти подводные горные массивы сильно расчленены,

увенчаны остроконечными вершинами. Существуют и плосковерхие го-

ры, например в западной части Тихого океана, и целые подводные плато с

крутыми склонами, примером которых может служить Азорское плато в

середине Атлантического океана. Обнаружены обширные отрицательные

элементы дна; помимо рассматриваемых ниже океанических впадин, сюда

относятся обширные котловины (Северо-Тихоокеанская и др.).

4. Океанические желоба занимают сравнительно небольшую площадь

дна Мирового океана, составляя всего 3% от его общей поверхности. Они

представляют собой узкие, удлиненные впадины на дне океана, протя-

женность которых измеряется иногда сотнями километров при относи-

тельно небольшой ширине. Желоба простираются обычно вдоль цепей и

дуг островов вулканического происхождения или вдоль гористых побе-

режий континентов. Особенно ярко такое сочетание выражено на окраине

Тихого океана, в северо-западной части Индийского океана и др. Глубина

дна желобов достигает десяти с лишним километров. Наиболее глубо-

кими из них являются: в Тихом океане – Марианская (11500 м), в Индий-

ском океане – Яванская (7450 м), в Атлантическом океане – Филиппин-

ская (10530 м). Возникновение резкого контраста в рельефе дна между

океаническими желобами, и прилежащими к ним горными хребтами ост-

ровных дуг и побережий континентов связано с геологически недавними

и продолжающимися и сейчас тектоническими движениями земной коры,

о чем более детально будет сказано ниже.

§10. Моря

Под морями понимают участки океанов, отчлененные от них полуост-

ровами и островами или глубоко вдающиеся в сушу и соединенные с от-

крытым океаном лишь узкими проливами. При таком понимании термина

«море» нельзя называть морями такие крупные водоемы, как Каспийский и

Аральский, так как они со всех сторон окружены сушей и не имеют связи с

океаном. Поэтому многие считают, что они являются только крупными озе-

рами, хотя на всех картах они и названы морями. Это название, однако, оп-

равдано с точки зрения истории происхождения этих бассейнов. В сравни-

тельно недавнем геологическом прошлом Аральский и Каспийский бассей-

ны имели связь с Мировым океаном через проливы в районе современных

ложбин Узбоя и Манычей. Эта связь с океаном неоднократно прерывалась

и возобновлялась. То же самое наблюдалось и в Черноморском бассейне,

45

отнесение которого к категории морей ни у кого не вызывает возражений.

Всего несколько тысяч лет назад Черное море было лишено связи со Среди-

земным морем. Дарданельский пролив был закрыт, и оно временно превра-

тилось в совершенно замкнутый бассейн, наподобие современного Каспия.

Согласно классификации морей, предложенной Ю.М.Шокальским,

различают два основных типа морских бассейнов: моря окраинные, или

шельфовые и моря средиземноморского типа.

Моря первого типа расположены по окраинам океанов и имеют с ними

широкое сообщение, будучи отделены полуостровами и островами, или

просто являются крупными заливами, вдающимися в область суши. Рас-

полагаются эти моря обычно в пределах материковой отмели, почему и

называются также шельфовыми. Глубина их обычно незначительна, изме-

ряется чаще всего несколькими десятками метров (в пределах 200 м, ред-

ко до 500 м). Типичными бассейнами такого типа являются моря шельфа

Северного Ледовитого океана.

Второй тип морей – средиземноморский, может быть рассмотрен на

примере морей Средиземного, Черного, Красного и др. В отличие от морей

окраинных, они располагаются внутри континентов, однако не все внутри-

материковые бассейны могут быть причислены к средиземноморскому ти-

пу. Второй и более важной особенностью рассматриваемого типа морей

является их значительная глубина, что видно из следующих данных:

Средиземное море, западная впадина – 3 150 м;

Средиземное море, восточная впадина – 4594 м;

Красное море – 2 604 м;

Черное море – 2 243 м.

Указанные величины имеют порядок океанических глубин и объясня-

ются происхождением впадин средиземноморских бассейнов. В геологи-

ческом прошлом большинство перечисленных морей, кроме Красного,

входило в состав единого обширного глубокого бассейна, известного в

геологии под названием океана Тетис.

§11. Химический состав и физические свойства морской воды

В воде океанов присутствуют почти все химические элементы, из-

вестные на Земле и входящие в Таблицу химических элементов Д.И.Мен-

делеева. Однако в количественном отношении в составе морской воды

резко преобладают только четыре химических элемента: кислород, во-

дород, хлор и натрий, на долю которых приходится 99,5% по весу. Со-

держание растворенных в морской воде химических элементов и соеди-

нений, ее соленость определяются или в весовых процентах, или в про-

46

миллях (1‰). Средняя соленость морской (океанической) воды равна

35‰. Это значит, что в 1 л (1 кг) воды содержится 35 г солей (табл. 4).

Распределение солености. Степень солености воды в океанах мало от-

личается в разных их частях. Наибольшая соленость (37‰) наблюдается в

районах, лежащих в обоих полушариях под 20–30° широты. Это соответст-

вует засушливой зоне Земли, расположенной в области действия планетар-

ных пассатных ветров. В экваториальной полосе океана соленость снижает-

ся до 34‰, вследствие периодически выпадающих здесь обильных тропи-

ческих ливней. В приполярных широтах соленость воды океана также сни-

жается до 33 и даже до 31‰, что связано с таянием льдов. В общем, однако,

она отклоняется всего на 2–4‰ от средней солености, принимаемой за

35‰. В морях, разобщенных с океаном, соленость воды гораздо более из-

менчива и зависит от интенсивности испарения, определяемой климатом,

стоком пресных вод с континента и прочими условиями.

Таблица 4

Средняя химическая характеристика морской воды

Содержание солей Название солей

в граммах на 1 л воды в вес. %

Хлориды:

Хлористый натрий (NаСl)

Хлористый магний (МgСl

2

)

Сульфаты:

Сернокислый магний (МgSО

4

)

Сернокислый кальций (СаSО

4

)

Сернокислый калий (К

2

SО

4

)

Углекислый кальций (СаСО

3

)

Бромистый магний (МgВr

2

)

27,2

3,8

1,7

1,2

0,9

0,1

0,1

77,8

10,9

4,7

3,6

2,5

0,3

0,2

Всего 35,0 100,0

Моря, расположенные в зоне пассатов, характеризуются повышенной

соленостью. Например, Средиземное море в западной части имеет соле-

ность 37‰. В восточных областях того же бассейна соленость повышает-

ся до 39‰. Другим примером ненормально высокой солености являются

воды Красного моря, в которое не впадает ни одной реки с окружающей

пустынной суши. На юге его соленость еще близка к солености прилегаю-

щих участков Индийского океана и равна 39‰, но на севере, в Суэцком и

Акабском заливах, она достигает 41‰, а зимой повышается даже до 52‰.

Зависимость солености внутренних морей от климата и притока пресных

вод особенно хорошо иллюстрируется на примере Черного моря. Несмот-

47

ря на сообщение со Средиземным морем, этот бассейн имеет соленость

всего лишь 18‰, или половинную по отношению к норме для океана. За-

висит это, с одной стороны, от более холодного климата, а следовательно,

и меньшей испаряемости воды, с другой стороны, от того, что Черномор-

ский бассейн опресняется такими мощными речными артериями, как Ду-

най, Днестр, Днепр, Дон, Кубань. Подобные же причины влияют и на оп-

реснение Балтийского моря. Соленость его воды на западе составляет 7‰,

а в Ботническом и Финском заливах падает до 4–5‰. В восточном окон-

чании Финского залива, близ Санкт-Петербурга, в так называемой «Нев-

ской губе» или в «Маркизовой луже», она понижается даже до 1‰.

В некоторых замкнутых бассейнах соленость воды в разных их частях

изменяется еще резче. Классическим примером подобного рода является

Каспийское озеро-море. В настоящее время Каспий является в целом не

настоящим соленым, а лишь солоноватым бассейном. Однако в разных

его частях соленость неодинакова. Близ устий крупных рек – Волги, Ура-

ла, Терека, Куры – море на больших пространствах опреснено (7,5‰). В

северо-восточной части Каспия, под влиянием нагона юго-западными

ветрами воды, поступающей из р. Урала, море бывает настолько пресным,

что местные жители употребляют морскую воду для хозяйственных на-

добностей, а иногда и для питья. На юге Каспия вода имеет соленость

15‰. В заливе Кара-Богаз-Гол соленость достигает 186‰, т. е. такой ве-

личины, при которой уже начинается выпадение из воды некоторых рас-

творимых солей (мирабилита Na

2

SO

4

×10Н

2

О). Этот залив располагается в

условиях засушливого климата, почти совсем лишен питания пресной

водой и, будучи связан с Каспийским морем мелким и узким проливом,

является громадным естественным испарителем морской воды. Особенно

интенсивная садка соли происходит в зимнее время, когда растворяющая

способность воды становится пониженной из-за падения ее температуры.

Содержание газов в морской воде. В морской воде всегда растворены

различные газы. Большая часть из них проникает в воду из атмосферы, с

которой морские воды находятся в тесном взаимодействии. Это подтвер-

ждается химическим родством состава газов, образующих атмосферный

воздух и растворенных в морской воде, что видно из следующих данных

(цифры округлены):

Содержание в объемных %: атмосфера гидросфера

N

2

– 79 65

O

2

– 21 36

Хотя относительное содержание главных газов атмосферы – азота и ки-

слорода – несколько различно, но порядок цифр остается тот же. Общее

количество растворенных в воде газов зависит от температуры и давления,

увеличиваясь при понижении температуры и при увеличении давления.

48

Поэтому, как правило, наблюдается уменьшение содержания газов от по-

люсов к экватору; если в высоких широтах в 1 л воды содержится до 8 см

3

газа, то у экватора его содержание падает до 5 см

3

.

Особенно важно содержание в воде кислорода, определяющего воз-

можность жизнедеятельности большинства морских организмов. Полной

нормой насыщения воды кислородом считают 6,41 см

3

/л – максимально

возможное содержание в морской воде при солености 3‰ и температуре

10°С. При таком насыщении вода не отдает и не поглощает кислород; это

состояние называют 100% насыщенностью. Если исходное содержание

кислорода сответствует этой норме, то при повышении температуры бу-

дет перейден предел насыщения и вода начнет отдавать кислород.

Поглощение кислорода из воздуха поверхностным слоем воды проис-

ходит при полной ее неподвижности очень медленно путем диффузии.

Взбалтывание воды при волнении резко увеличивает его поглощение.

Проникновению кислорода на глубину способствует перемешивание воды

вертикальными конвекционными токами и циркуляционными течениями,

всегда существующими в морях. Поступление кислорода в морскую воду

из воздуха не является единственным путем пополнения его запасов.

Увеличение или уменьшение его содержания связано также с процессами

жизнедеятельности организмов. Поглощается кислород из воды при ды-

хании всеми организмами, как животными, так и растительными. Кроме

того, кислород расходуется на разложение отмерших остатков организмов

и при процессах окисления, протекающих в водной среде.

Увеличение содержания свободного кислорода происходит в процессе

фотосинтеза, осуществляемого растительными организмами. Морские

водоросли, поглощая энергию солнечных лучей при помощи хлорофилла,

разлагают растворенную в воде углекислоту и из содержащегося в ней

углерода и других неорганических соединений создают органические ве-

щества, из которых построено их тело. При этом освобождается кислород,

растворяющийся в морской воде. В сезоны максимального развития водо-

рослей, в средних и высоких широтах приходящиеся на лето, вода пресы-

щается кислородом, содержание которого достигает 180% от максималь-

ной нормы. Зимой относительное содержание кислорода в поверхностном

слое воды падает до 80–90%.

Кроме азота и кислорода, в морской воде содержатся и другие газы, из

которых наиболее важны углекислый газ и сероводород.

Углекислота, как и кислород, попадает в морскую воду в основном из

атмосферы, проникая в толщу воды путем диффузии и захвата при волне-

нии. Иногда углекислый газ поступает в толщу морской воды, выделяясь

при извержениях вулканов непосредственно на дне моря. Наконец, он

образуется в воде и в результате процессов дыхания населяющих ее орга-

49

низмов. Количество свободной углекислоты в океане в 15–30 раз больше,

чем в атмосфере. Вследствие этого океан является своего рода резервуа-

ром, регулирующим распределение этого газа в воздушной и водной обо-

лочках Земли. Более холодные полярные воды поглощают углекислоту

легче, чем теплые приэкваториальные. Поэтому в полярных районах угле-

кислота переходит из атмосферы в океан, а в районах тропиков происхо-

дит выделение углекислоты в атмосферу. В морской воде углекислота

содержится не только в свободном виде, но и в химически связанном – в

форме карбонатов и бикарбонатов. Между свободной, карбонатной и би-

карбонатной углекислотой в морской воде имеется сложное подвижное

равновесие, так как количество бикарбонатов зависит от количества сво-

бодной СО

2

, а при изменении условий часть их может перейти в карбона-

ты. Например, при нагревании воды может произойти реакция:

2NаНСО

3

= Na

2

СО

3

+ Н

2

О + СО

2

.

И, наоборот, при более низкой температуре карбонат натрия может

вновь соединиться со свободной углекислотой, если ее достаточно в рас-

творе, и образовать бикарбонат:

Nа

2

СО

3

+ СО

2

+ Н

2

О = 2NаНСО

3

Бикарбонат кальция Са(НСО

3

)

2

, как соль слабой и непрочной угольной

кислоты, также легко разлагается с выделением углекислого газа, воды и об-

разованием карбоната кальция (СаСО

3

), и вновь соединяется с углекислотой.

Эти обратные реакции имеют большое значение и как регуляторы со-

держания свободной углекислоты в растворе, и как причина обогащения

донных осадков карбонатами Са и Мg. Последние гораздо хуже раство-

римы, чем бикарбонаты, и при реакции выделения свободной углекисло-

ты легко выпадают в осадок.

Сероводорода в большинстве случаев в морской воде нет, но в глубо-

ких слоях некоторых замкнутых морских бассейнов он присутствует в

больших количествах. Наиболее ярким примером подобного бассейна

является Черное море. Здесь лишь верхний слой воды мощностью 200 м

содержит кислород в достаточном для поддержания жизни количестве.

Ниже этой кислородной зоны вплоть до наибольших глубин (более 2000

м) располагается зона сероводородного заражения. Сероводород является

сильным восстановителем, поэтому кислород здесь отсутствует, процессы

окисления не происходят, а следовательно, и нет обычного дыхания.

Здесь нет никаких организмов, кроме некоторых анаэробных бактерий,

способных жить при отсутствии свободного кислорода. Поэтому большая

часть толщи воды в Черном море является почти безжизненной.

Наличие в морской воде азота и кислорода хорошо объясняется про-

никновением воздуха в воду, или аэрацией воды. Наличие же сероводоро-

50

да требует, очевидно, совершенно иного объяснения. После работ ряда

исследователей и, в частности А.Д.Архангельского, установлено, что ис-

точниками сероводорода в нижней зоне Черного моря могут быть:

1) процесс восстановления сульфатов до сульфидов с помощью ана-

эробных бактерий;

2) восхождение этого газа с больших глубин литосферы, где он обра-

зуется в магматических очагах (ювенильный сероводород) как продукт

дегазации магмы;

3) разложение остатков организмов, главным образом мелких живот-

ных и растений, плавающих в верхних слоях воды.

Подобные же условия сероводородного заражения возможны и в дру-

гих морских водоемах. В настоящее время установлено, что всюду, где

вертикальное перемешивание толщи воды ослаблено или отсутствует хотя

бы в отдельные сезоны года, и запасы кислорода в придонной области не

восстанавливаются, на глубине появляется сероводород.

Хотя и в меньшей степени, чем в Черном море, это явление в отдель-

ные сезоны года наблюдается, например, в глубоководной впадине Юж-

ного Каспия, в некоторых глубоких и узких заливах Атлантического по-

бережья Норвегии (фьордах) и даже в Оманском заливе Индийского океа-

на, свободно сообщающемся с открытым морем.

Появление анаэробных условий в морской среде интересно с геологи-

ческой точки зрения потому, что при этом органическое вещество, посту-

пающее на дно моря и входящее в состав образующегося здесь осадка,

разлагаясь в отсутствии свободного кислорода, преобразуется в битумы,

по составу близкие к нефти.

Прозрачность. Прозрачность воды, измеряемая глубиной проникно-

вения солнечных лучей, зависит от нескольких причин. Среди них глав-

нейшей является поглощение и рассеяние света молекулами воды и рас-

творенных в ней веществ, а также взвешенными в воде минеральными

частицами, пузырьками газа и микроорганизмами.

Особенно сильно влияет на прозрачность воды примесь глинистой мути.

Естественно, что очень много такой мути у берегов континентов и остро-

вов, размываемых прибоем волн. У берегов Черного и Средиземного морей

в тихую погоду ясно видно, что окраска воды не везде одинакова. Вдали от

берега вода окрашена в фиолетово-синий цвет и она просвечивает на боль-

шую глубину, так как взвешенных в ней частиц сравнительно мало. Ближе

к берегу вода приобретает зеленоватый, аквамариновый цвет, в непосредст-

венной близости от берега – бледно-аквамариновый. Здесь она уже загряз-

нена взвешенными механическими примесями в виде глинистых частиц и

мелких известковистых обломков раковин морских животных. В тропиче-

ских морях вблизи коралловых островов на большом расстоянии от берегов