Киселев Е.А. Основы общей риторики

Подождите немного. Документ загружается.

Московский международный институт эконометрики,

информатики, финансов и права

Киселев Е.А.

Основы общей риторики

Москва 2003

УДК – 32.001

ББК – 66.011.66

К – 44

Киселев Е.А. Основы общей риторики. Учебное пособие. /

Московский международный институт эконометрики, информатики,

финансов и права: М. – 2003 г., с. 158

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по

образованию в области антикризисного управления в качестве учебного

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальности 351000 «Антикризисное управление» другим

экономическим специальностям

© Киселев Е.А., 2003

© Московский международный институт эконометрики, информатики,

финансов и права, 2003

Содержание

Введение........................................................................................................... 4

1. Основной текст............................................................................................ 7

1.1. Предмет, основные законы и категории общей риторики ............... 7

1.2. Поиск, обработка и структурирование речевого материала ........ 18

1.3. Средства речевой выразительности.................................................. 43

1.4. Подготовка к выступлению ............................................................... 60

1.5. Риторика митинга ............................................................................... 74

1.6. Беседа. Психологические аспекты диалога...................................... 96

1.7. Умение убеждать .............................................................................. 114

1.8. Искусство спора................................................................................ 130

2. Выводы..................................................................................................... 150

3. Толковый словарь.................................................................................... 154

Введение

Любые человеческие дела – от личных до глобальных –

начинаются с уяснения идей, а главным средством передачи идей, их

борьбы и утверждения в индивидуальном и общественном сознании

является слово. Умное, действенное слово – важнейшее из дел, идет ли

речь о призыве к войне или миру, о совершенствовании общественных

отношений, труде, учебе или семейной жизни.

Слово – главное орудие цивилизации, и владеть им учит риторика

– ораторское искусство, зародившееся как самостоятельная прикладная

дисциплина в Древней Греции, и прежде всего – в Афинах, где

граждане, собираясь на городской площади – агоре, выбирали органы

власти, решали вопросы законодательства, городского и

общегосударственного управления, строительства, финансов,

налогообложения, торговли и внешней политики. Агора была

одновременно и парламентом, и митингом, а по большому счету –

колыбелью древнегреческой демократии. В Древнем Риме аналогичная

площадь и происходившее на ней собрание назывались форум. Агора и

форум дали миру первых ораторов – людей, способных не только ярко и

умно выражать то, что думают многие, но и зажигать сердца граждан,

увлекать их на дела, без которых, как мы знаем теперь, весь мир

выглядел бы совсем иначе.

Риторика с самого своего рождения выступала главным образом

как красноречие судебное и еще более – как политическое. Блестящими

судебными и политическими ораторами были афинянин Демосфен (IV в.

до н.э.) и римлянин Марк Туллий Цицерон (I в. до н.э.). Матерью как

политической, так и судебной риторики была демократия - строй, при

котором граждане сами решали свои государственные и общественные

дела, опираясь на личное мнение каждого. При этом решающим

фактором принятия решения становилось убеждение – подчинение воли

одних воле других через борьбу мнений, логических и психологических

аргументов, талантов, авторитетов и обаяния. Отцы риторики, начиная с

грека Горгия (V в. до н.э.), определяли ее как искусство убеждать людей

и властвовать над ними с помощью слова. В переломные моменты

истории выдающиеся ораторы поворачивали потоки народной энергии в

нужное им русло, беря на свои плечи ответственность за судьбу народа

и определяя его выбор, а подчас и судьбу соседей, на целые

исторические эпохи. Все крупные политические, общественные,

культурные и религиозные вожди – созидатели, реформаторы,

полководцы, революционеры, проповедники, наставники и просветители

– были талантливыми ораторами. Это неудивительно: ведь если сама по

себе гениальная идея есть достояние одного, то через слово она

становится достоянием многих, а если это слово вызвало живой отклик в

их душе, то оно делается двигателем исторического процесса.

Стремительное развитие в последние десятилетия технического

оснащения средств массовой информации привело к созданию единого

всепланетного информационного пространства, охватившего собой все

сферы человеческой жизнедеятельности – от глобальных до самых

интимных. На душу каждого из нас обрушивается колоссальное

количество тщательно отпрепарированной информации. Современный

профессиональный оратор работает отнюдь не по наитию – он вооружен

плодами научных открытий лучших психологов мира, знакомых с

глубинными тайнами человеческой души. Не знающий этих тайн имеет

мало шансов отстоять свои позиции в жизненной борьбе – социальной,

мировоззренческой, культурной, нравственной, религиозной,

политической, да и чисто житейской. Он станет игрушкой в руках сил,

интересы которых в корне расходятся с его собственными.

Современная риторика уже не является чисто филологической

дисциплиной. Она тесно связана с социологией и политологией,

историей и философией, культурологией, нейролингвистикой и

семантикой, информатикой и теорией коммуникации, но более всего – с

индивидуальной и массовой психологией. Это значительно повысило ее

влияние на человеческие умы, в особенности на сферу подсознания,

определяющую поведение человека помимо его воли. Риторика ныне

еще более, чем прежде, есть щит и меч, яд и противоядие. Она жизненно

необходима каждому, кто так или иначе взаимодействует с людьми –

юристу и педагогу, лектору и политику, врачу и менеджеру, рекламному

агенту и ученому, военному командиру и начальнику экспедиции.

Поэтому любой, чья рабочая среда – люди, должен уделять риторике

самое пристальное внимание, обогащая свой речевой арсенал всеми

достижениями современных гуманитарных и точных наук.

Довольствоваться так называемой «стихийной риторикой», т.е. набором

речевых приемов, усвоенных с детства или приобретенных в рамках

личной профессиональной деятельности, значит заведомо оградить поле

своих успехов, а в ответ на часто слышимое высказывание, что я-де и

так говорю хорошо, надлежит заметить, что риторика учит говорить еще

лучше.

Необходимо учитывать, что речевое действие весьма часто имеет

своей целью поиск не истины, а выгоды, и не для объекта, а для

субъекта этого действия. И если не всегда мы стремимся донести до

чьего-либо сознания какую-то особо важную идею, то каждый,

желающий быть хозяином своих мыслей и поступков, должен владеть

искусством слова, знать его законы, уметь не только говорить, но и

слушать, анализировать чужие идеи и отделять веские доводы от

звонкого краснобайства. Необходимо знать арсенал софизмов и

психологических уловок, способных оказать на сознание неискушенного

слушателя опасное, подчас роковое воздействие, уметь разоблачить их и

перейти в контратаку.

Риторика учит не только хорошо говорить, но и хорошо слушать,

извлекая из чужой речи большие пласты вторичной информации, т.е.

такой, которую оратор почему-либо не желал сообщать слушателям, а

также информации третичной, томившейся в глубинах подсознания

оратора, неведомых ему самому и поневоле прорывающейся в его речи.

Этим занят особый раздел риторики – риторический анализ.

Риторика не порождает социальных, политических и личных

интересов, но позволяет грамотно сформулировать и четко выразить их

в необходимой ситуации. Она не создает проблем, а лишь обнажает их и

дает информационно-методический инструментарий для их разрешения.

Она, как и любое оружие, служит тому, кто им владеет.

Для успешного освоения курса «Основы общей риторики» студент

предварительно должен изучить такие дисциплины, как история

Отечества (и прежде всего, история общественной мысли), родной язык

и литература, психология, конфликтология и культурология.

Семинарские занятия по курсу «Основы общей риторики»

проводятся в форме собеседования преподавателя и студентов по темам

курса, практикумов (включая форму деловых игр), и научно-

теоретических конференций. В настоящем учебно-практическом

пособии содержатся тренировочные задания, тесты по разделам,

позволяющие студентам вести текущий самоконтроль по всем темам

курса и активно работать во всех трех формах семинарских занятий, а

также планы практикумов, схемы, решения тренировочных заданий,

вопросы для повторения, вопросы к экзамену, примерная тематика

выступлений на практикумах и толковый словарь.

1. Основной текст

1.1. Предмет, основные законы и категории общей риторики

Данный курс посвящен изложению основ общей риторики.

Предметом современной общей риторики являются общие

закономерности речевого поведения в различных ситуациях общения и

сферах деятельности, а целью – выработка практических рекомендаций

для повышения эффективности речевого общения.

Существуют специальные, или частные риторики, выделенные

по профессиональному признаку: политическая, дипломатическая,

юридическая, медицинская, военная, педагогическая, академическая,

административная, деловая, журналистская, церковная и др. Изучение

этих риторик является предметом самостоятельных курсов и потому не

входит в задачу настоящего пособия.

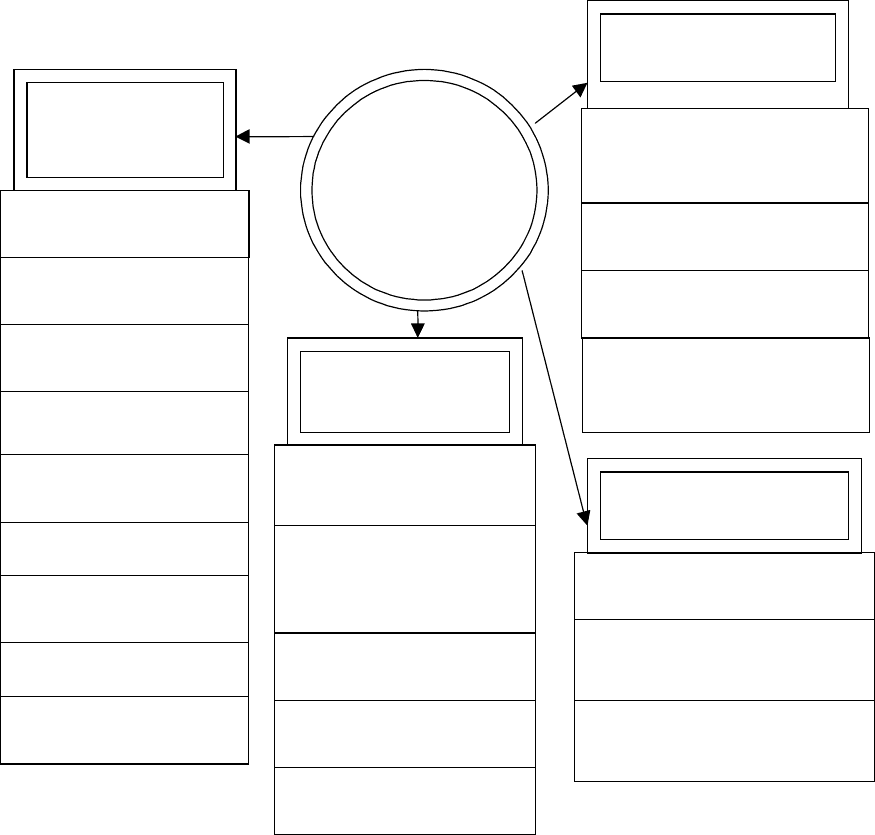

См. схему 1.

Схема 1.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

(

ЧАСТНЫЕ)

РИТОРИКИ

политическая

академическая

юридическая

социально-бытовая

военная

лекционно-

пропагандистская

диалогическая

торговая

ОБЩАЯ

РИТОРИКА

ЗАКОНЫ ОБЩЕЙ

РИТОРИКИ

закон гармонического

диалога оратора и

слушателей

закон ориентации адресата

в структуре речи

закон положительной

психологической

настройки слушателей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВИДЫ РЕЧИ

информирующая –

сообщение знаний

аргументирующая –

формирование убеждений

эмоциональная –

возбуждение эмоций

РИТОРИЧЕСКИЙ

КАНОН

изобретение содержания

речи

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВИДЫ РЕЧИ

расположение

изобретенного речевого

материала

словесное оформление

запоминание

(

репетиция)

произнесение

закон

эмоциональности

речи

богословско-церковная

Ядром предмета современной общей риторики является

превращение мысли в речь и речи в мысль.

Мысль, или идея – это образ, картина, отражающая в сознании

какое-либо явление материального или духовного мира или связь

явлений. Мышление – это вереница образов, проносящихся в нашем

мозгу. Человек мыслит образами и лишь «задним числом» воплощает их

в слова – вербализует, причем вербализация может быть как внутренней,

так и внешней. Слово –лишь оболочка, форма идеи, а идея – смысловое

содержание слова. Бывают, и нередко, идеи без слов; именно так мыслят

летчики, шоферы, шахматисты, футболисты, - все, кому просто некогда

(или, как художникам, просто незачем) облекать свои мысли в слова.

Можно представить человеческое сознание в виде куба, в котором

роятся разноцветные искры – образы, картины явлений внутреннего и

внешнего мира, а речь уподобить лучу проекционного фонаря, послойно

проецирующего этот куб с его содержимым на плоский экран. При

восприятии чужой речи – устной или письменной – происходит

обратный процесс перевода кодовых знаков – слов с плоского экрана в

мир образов в кубе сознания слушателя или читателя. Главное при этом

– сформировать в сознании адресата образ, идентичный авторскому. Это

и значит – понять собеседника. Слово понять в старом русском языке

означало поймать, уловить. Аналоги этому есть и в других

индоевропейских языках.

Мы рассматриваем речь как процесс информационного

взаимодействия в виде серии последовательных трансформаций идей –

образов в словесную форму и обратно. Словесная оболочка заметно

упрощает и обедняет мысленный образ (по Ф.И.Тютчеву, мысль

изреченная есть ложь), а процесс воссоздания образа из слов вновь

обогащает его, но уже, естественно, иначе. Люди зачастую говорят одно,

а мыслят по-разному. Одна из задач общей риторики – добиться

максимально точного и в то же время доходчивого выражения мыслей.

Любая передача идей при помощи слов как законченный факт есть

речевое событие. Это может быть монолог, диалог, диспут, отдельная

фраза или даже междометие. Единичный акт речевого события есть

речевой акт (действие).

Речевое событие состоит из двух основных компонентов:

1)Речевое поведение, в которое входят:

собственно слова (содержание речи);

звучание слов (форма речи);

жесты и мимика;

пространственное поведение (взаимное расположение

собеседников).

Речевая ситуация, которую составляют:

социальный фактор – отношения между участниками речевого

события – оратором и речевой средой (аудиторией);

физический фактор – материальная обстановка (дом, сад, улица,

самолет и т.п.).

Каждый участник речевого события имеет свою речевую роль,

т.е. функцию в процессе общения. Эта роль зависит от статуса

участников общения, от их личных взаимоотношений, от настроения в

данный момент и от поворота событий в процессе общения. Речевая

роль есть проекция социальной роли на речевую ситуацию плюс

влияние речевой ситуации как таковой (подробнее см. раздел 1.7.).

Любое сознательное действие имеет цель. Речь – не исключение:

мы всегда говорим зачем-то. Цель выражает интерес – осознанный или

неосознанный, но оттого не менее важный. Речевая цель – это

результат, который мы хотим получить от нашей речи. Общий смысл

всех речевых (как и вообще всех жизненных) целей – чтобы после

совершения данного действия нам стало лучше, чем было до него. Если

мы справились с нашей речевой целью, наш язык – наш друг, не

справились – враг.

Каждый участник речевого события должен четко представлять

себе свою речевую роль и речевую цель, а также речевые роли и речевые

цели своих собеседников.

Знайте, что, кому и зачем вы говорите.

Понимайте, кто, что и зачем говорит вам.

Основные речевые цели: проинформировать; доказать свою

правоту (убедить); побудить к действию (сагитировать); обсудить

проблему с целью найти истину; выразить свое понимание добра и зла,

истины и заблуждения, прекрасного и безобразного, достойного и

постыдного (оценка); доставить себе и собеседнику удовольствие самим

процессом общения; дать выход собственным эмоциям; создать

определенную психологическую атмосферу. Речевые цели словесных

действий, взятые без учета содержания последних, называются общими

речевыми целями.

В речевом акте может быть несколько общих целей, но

второстепенные цели необходимо подчинять главной, уметь

выстраивать иерархию целей.

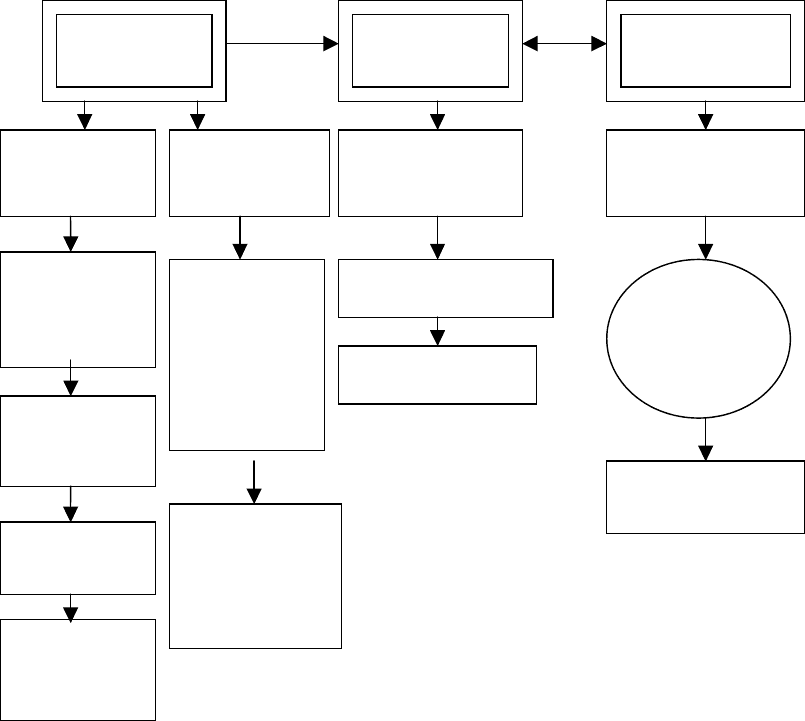

См. схему 2.

Схема 2.

РЕЧЕВОЕ

СОБЫТИЕ

РЕЧЕВЫЕ

РОЛИ

РЕЧЕВЫЕ

ЦЕЛИ

РЕЧЕВОЕ

ПОВЕДЕНИЕ

РЕЧЕВАЯ

СИТУАЦИЯ

СТАТУСНЫЕ

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Содержа-

ние речи

Собственно

слова

(содержание

р

ечи

)

Звучание

слов (форма

р

ечи

)

Жесты и

мимика

Пространст-

венное

поведение

Социальный

фактор –

отношения

между

участниками

речевого

события

Физический

фактор –

материальная

обстановка

СИТУАЦИОННЫЕ

МГНОВЕННЫЕ

КОНКРЕТНАЯ

ЦЕЛЬ

Речевая цель есть не только у оратора, но и у слушателя, у него

она называется речевым ожиданием; это то, что слушатель желает

узнать от оратора, то, зачем он, например, пришел на лекцию, на митинг,

включил телевизор и т.п. Совершать любое речевое действие следует

только, если у оратора и у слушателя в достаточной мере пересекаются

их смысловые поля. Смысловое поле речевого события, называемое

также конкретной целью - это его содержание, рассматриваемое с

учетом его общей речевой цели: что и зачем я хочу рассказать (как

оратор) или услышать (как слушатель). Зона пересечения смысловых

полей оратора и слушателя определяет собою смысловое поле речи.

См. схему 3.