Хубов Г. Мусоргский

Подождите немного. Документ загружается.

-кД-

^—

ет«с _ пу«

ка,

f ^r f f f_t_

J--] J=i 1=1

(J

про . CIT DO . ща

^ ^^ ^ ^^ Ч r [ r I T I

Мотив смерти, мелькнувший во вступительной час-

ти, звучит в этой жуткой сцене призрака, завершаю-

щей монолог «преступного царя Бориса».

В предварительной редакции монолог трактован

не менее ярко, но — в ином аспекте (соответственно

первоначальному замыслу оперы). В нем нет ариозо,

психологически углубляющего образ преступного ца-

ря. Монолог в основном построен на драматическом

сопоставлении темы царственной власти (с включе-

нием эпизода «семейной отрады») и темы внутренних

борений Бориса (отсутствующей в основном варианте

монолога):

0-» hopnC

Лапидарное, прямолинейно-суровое развитие этих

тем, выразительно оттеняемое семикратным вариант-

ным проведением «рефрена отверженности», прекрас-

но передает первоначальный текст монолога (более

близкий пушкинскому):

...О, сколь безумны мы, когда народный плеск

Иль ярый вопль тщеславное тревожит сердце Hanie.

Бог насылал на землю яашу Г|Лад;

Народ завыл, в мученьях изнывая.

Я велел открыть им житницы, я злато

Рассыпал им, я им сыскал работы.

Они ж меня, беснуясь, проклинали!

Пожарный огнь их домы истребил,

И ветр разнес их жалкие лачужки.

Я выстроил им новые жилища, я одежды

Роздал им, я пригрел, я приютил их.

Они ж меня пожаром упрекали.

Вот черни суд!..

Музыка монолога порывиста, мятежна и в то же

время скована тайной «мукой совести»: тема внутрен-

них борений — не что иное, как переинтонированная

тема убитого царевича. Пафосом отверженности про-

никнута возбужденная речь Бориса. Ненавидимый на-

родом, тщет.но ищет он оправдания в заботах своих

о народе. Кульминацией всего развития служит воз-

никающая, как призрак, тема убитого царевича Ди-

митрия (при словах «...я отрока несчастного, цареви-

ча малютку...»; см. клавир, стр. 136). На этом

монолог (в предварительной редакции) обрывается:

ближний боярин сообщает Борису о приходе

Шуйского...

Как ни хороша музыка монолога в первоначаль-

ном ее виде, а сочинение развернутого ариозо было

для Мусоргского счастливым открытием, ради кото-

рого он пожертвовал пушкинскими строфами («сло-

веса оного arioso мною состряпаны суть»). Расширен-

ная трактовка монолога-ариозо, разросшегося в боль-

шую законченную сцену, подсказала композитору и

новый поворот действия.

.460

Перед драматическим диалогом Бориса с Шуй-

ским Мусоргский ввел остраняющий эпизод с мамка-

ми и рассказ Федора о попиньке (все это было сочи-

нено одновременно с ариозо). Сразу после монолога

за сценой раздается воющий крик мамок. Воспален-

ному воображению Бориса чудится в этом вое нечто

зловещее. В сильном раздражении он посылает Федо-

ра узнать, что там случилось. «Пока сын исполняет

оное, предстает ближний боярин и шпионит царю,

докладывая о Шуйском, а когда шпион сей утекает,

возвращается царевич» и — следует рассказ о попу-

гае, всполошившем мамок Живой простосердеч-

ный рассказ Федора у.миляет Бориса. В его ответной

реплике теплится тема последних надежд («О, если

бы я мог тебя царем увидегь...», ср. пример 98).

На театре эту сценку обычно опускают — как «за-

тягивающую» действие. Однако Мусоргский ввел ее

не без основания: контраст не ослабляет, а усиливает

восприятие дальнейших драматических событий. Оба-

ятельная музыка рассказа — маленький «оазис по-

коя» посреди бушующих страстей. Покой непрочен.

Но тем прочнее связь противоборствующих начал.

Ласково обращаясь к сыну (после его рассказа),

Борис с тревогой ждет Шуйского, о тайных деяниях

которого ему уже донес ближний боярин. В речи Бо-

риса к Федору невольно вырываются предостерегаю-

щие слова (на искаженной теме надежд): «Бойся

Шуйского изветов коварных: советник мудрый, но

лукав и зол...» В этот самый момент является

Шуйский. Годунов сразу вскипает гневом, обрушивая

на Шуйского град язвительных оскорблений («А, пре-

славный вития, достойный коновод толпы безмозглой.

Преступная глава бояр крамольных...» и т. д. — вели-

колепная речитация на квартовых раскатах).

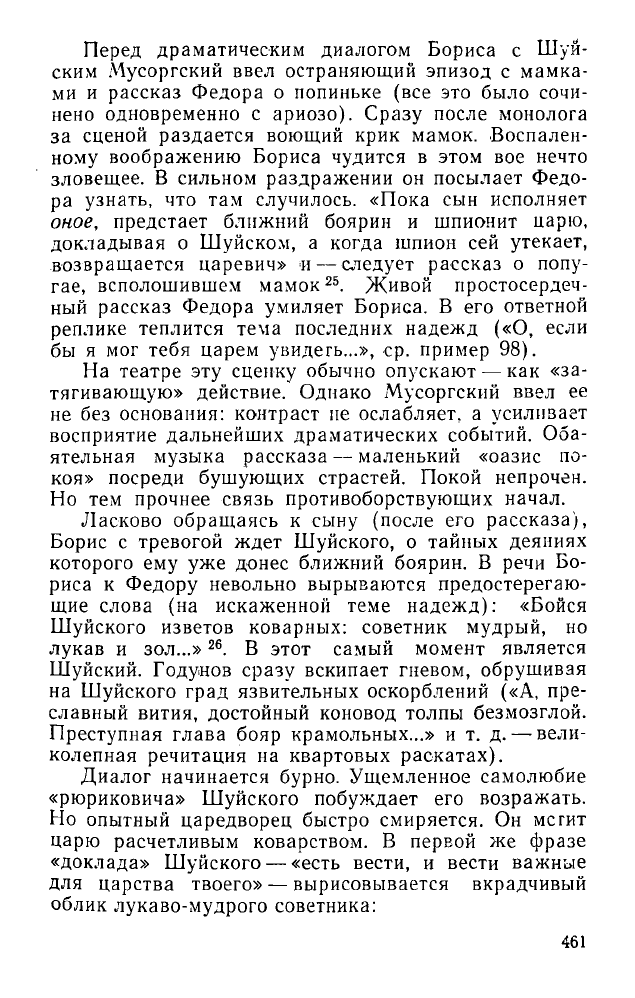

Диалог начинается бурно. Ущемленное самолюбие

«Рюриковича» Шуйского побуждает его возражать.

Но опытный царедворец быстро смиряется. Он мсгит

царю расчетливым коварством. В первой же фразе

«доклада» Шуйского — «есть вести, и вести важные

для царства твоего» — вырисовывается вкрадчивый

облик лукаво-мудрого советника:

.461

106 и'-уйскии

Р

Есть...

вес.ти, g вес.ТВ

важ.вы.в

дли царства ТВО.9

. го..

Этот своеобразный лейтмотив смиренной льстиво-

сти Шуйского — личина, за которою прячется хитрый,

изворотливый враг. На ироническую реплику Годуно-

ва он, подготовив удар, отвечает с дерзким злорад-

ством: «В Литве явился Самозванец, король, паны и

папа за него!». Внезапная перемена очерчена в му-

зыке жесткими интонациями целотонного речитатива

(гармонизованного цепью мажорных трезвучий).

Борис поражен роковою вестью, но он еще владе-

ет собою, властно требуя ответа: «Чьим же именем

на нас он ополчиться вздумал?». А Шуйский, не то-

ропясь, продолжает коварную игру. Он длит свою

речь витиеватой лестью преданного раба («Конечно,

царь, сильна твоя держава...» — развитие того же

мотива), пока, наконец, не произносит «Димитрия

воскреснувшее имя!» ...Грозно звучит тема убитого

царевичасловно видение, содрогающее Бориса

(клавир, стр. 211).

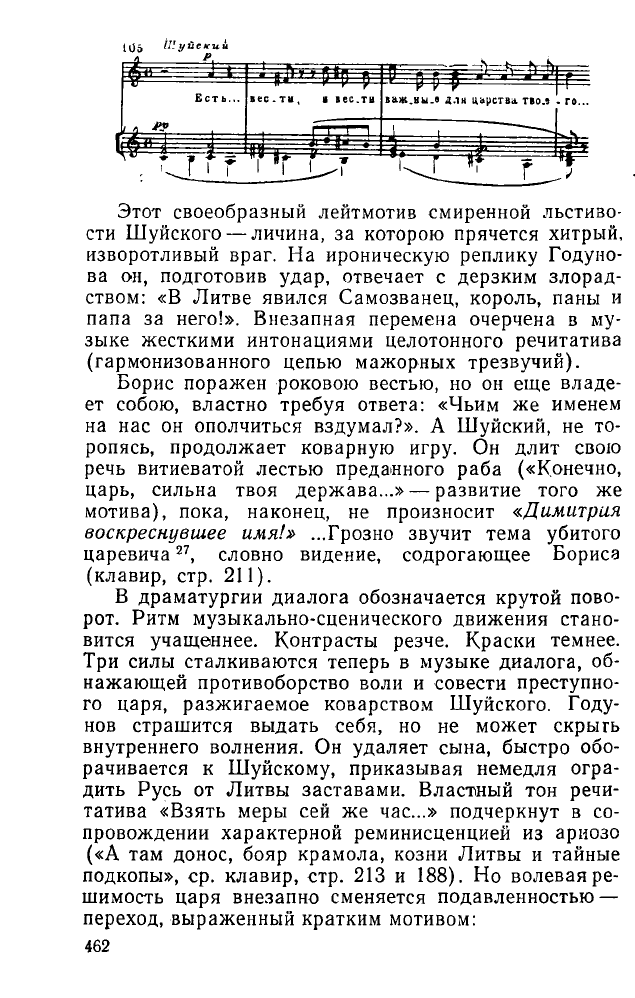

В драматургии диалога обозначается крутой пово-

рот. Ритм музыкально-сценического движения стано-

вится учащеннее. Контрасты резче. Краски темнее.

Три силы сталкиваются теперь в музыке диалога, об-

нажающей противоборство воли и совести преступно-

го царя, разжигаемое коварством Шуйского. Году-

нов страшится выдать себя, но не может скрыть

внутреннего волнения. Он удаляет сына, быстро обо-

рачивается к Шуйскому, приказывая немедля огра-

дить Русь от Литвы заставами. Властный тон речи-

татива «Взять меры сей же час...» подчеркнут в со-

провождении характерной реминисценцией из ариозо

(«А там донос, бояр крамола, козни Литвы и тайные

подкопы», ср. клавир, стр. 213 и 188). Но волевая ре-

шимость царя внезапно сменяется подавленностью —

переход, выраженный кратким мотивом:

462

lUtt Poco meno mosio

Нет!..

/ ^ ik

JA Ч • " • 1 •

' —

1 1. Р

1

Р Р

По.стой...

по .сто», Шуй.скщ»'

М 1

Г- ^

i •—

Незримые нити тайных предчувствий стягиваются

в этом мотиве страха — страха перед неумолимой ре-

альностью надвигающихся событий. Годунов останав-

ливает Шуйского: «Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб

дети мертвые из гроба выходили... допрашивать ца-

рей...». Прерывистые интонации возбужденной речи

сливаются с музыкой, передающей ощущение запол-

зающего в душу страха. Скрытая связь мотива с жут-

ким образом видения в монологе («Дитя окровавлен-

ное встает...») обнаруживает ясно различимые черты

в таинственном мерцании вновь возникающего при-

зрака (мотив наплывает в хроматических скольже-

ниях на мерном квинтовом покачивании баса Es—B)

:

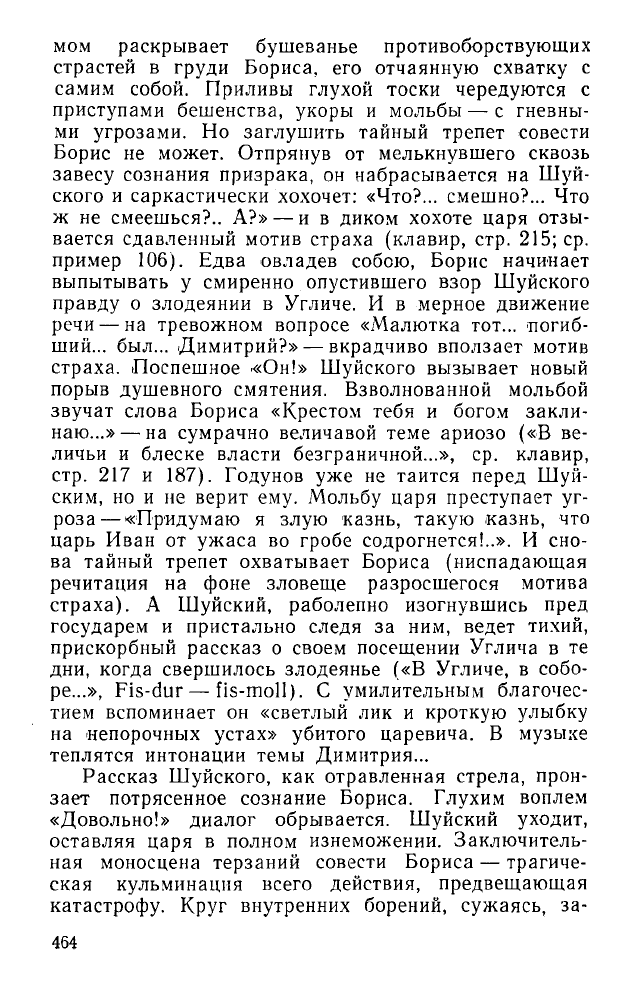

Мотив страха пронизывает все дальнейшее разви-

тие сцены душевных борений Бориса. Это мотив за-

медленного действия, и тем сильнее его воздействие

в неуклонно нарастающей напряженности музыки.

Борис упорно сопротивляется наплывам страха, уси-

лием воли хочет вырваться из охватывающей его по-

давленности. И Мусоргский с беспощадным реализ-

.463

MOM раскрывает бушеванье противоборствующих

страстей в груди Бориса, его отчаянную схватку с

самим собой. Приливы глухой тоски чередуются с

приступами бешенства, укоры и мольбы — с гневны-

ми угрозами. Но заглушить тайный трепет совести

Борис не может. Отпрянув от мелькнувшего сквозь

завесу сознания призрака, он набрасывается на Шуй-

ского и саркастически хохочет: «Что?... смешно?... Что

ж не сд1еешься?.. А?» — ив диком хохоте царя отзы-

вается сдавленный мотив страха (клавир, стр. 215; ср.

пример 106). Едва овладев собою, Борис начинает

выпытывать у смиренно опустившего взор Шуйского

правду о злодеянии в Угличе. И в мерное движение

речи — на тревожном вопросе «Малютка тот... погиб-

ший... был... Димитрий?» — вкрадчиво вползает мотив

страха. Поспешное «Он!» Шуйского вызывает новый

порыв душевного смятения. Взволнованной мольбой

звучат слова Бориса «Крестом тебя и богом закли-

наю...»— на сумрачно величавой теме ариозо («В Бе-

личьи и блеске власти безграничной...», ср. клавир,

стр. 217 и 187). Годунов уже не таится перед Шуй-

ским, но и не верит ему. Мольбу царя преступает уг-

роза— «Придумаю я злую казнь, такую казнь, что

царь Иван от ужаса во гробе содрогнется!..». И сно-

ва тайный трепет охватывает Бориса (ниспадаюшая

речитация на фоне зловеще разросшегося мотива

страха). А Шуйский, раболепно изогнувшись пред

государем и пристально следя за ним, ведет тихий,

прискорбный рассказ о своем посещении Углича в те

дни, когда свершилось злодеянье («В Угличе, в собо-

ре...», Fis-dur — fls-moll). С умилительным благочес-

тием вспоминает он «светлый лик и кроткую улыбку

на «епорочных устах» убитого царевича. В музыке

теплятся интонации темы Димитрия...

Рассказ Шуйского, как отравленная стрела, прон-

зает потрясенное сознание Бориса. Глухим воплем

«Довольно!» диалог обрывается. Шуйский уходит,

оставляя царя в полном изнеможении. Заключитель-

ная моносцена терзаний совести Бориса — трагиче-

ская кульминация всего действия, предвещающая

катастрофу. Круг внутренних борений, сужаясь, за-

.464

мыкается. Поверженный царь во власти наваждения.

Мотив страха зловещей тенью окутывает музыку

моносцены (Allegro — Andante: «Уф, тяжело! дай дух

переведу...»). Из груди Бориса вырывается стон: «О,

совесть лютая, как страшно ты караешь!..». И в этот

момент часы с курантами приходят в движение.

В равномерной и равнодушной игре механизма

времени возникают странные, причудливые гармонии

(см. пример 96), и таинственные колокольца куран-

тов отдаются погребальным звоном в расщепленном

сознании Бориса, в его отрывистом, задыхающемся

речитативе —

Ежели в тебе пятно единое...

Единое случайно завелося,

Душа сгорит... нальется сердце ядом...

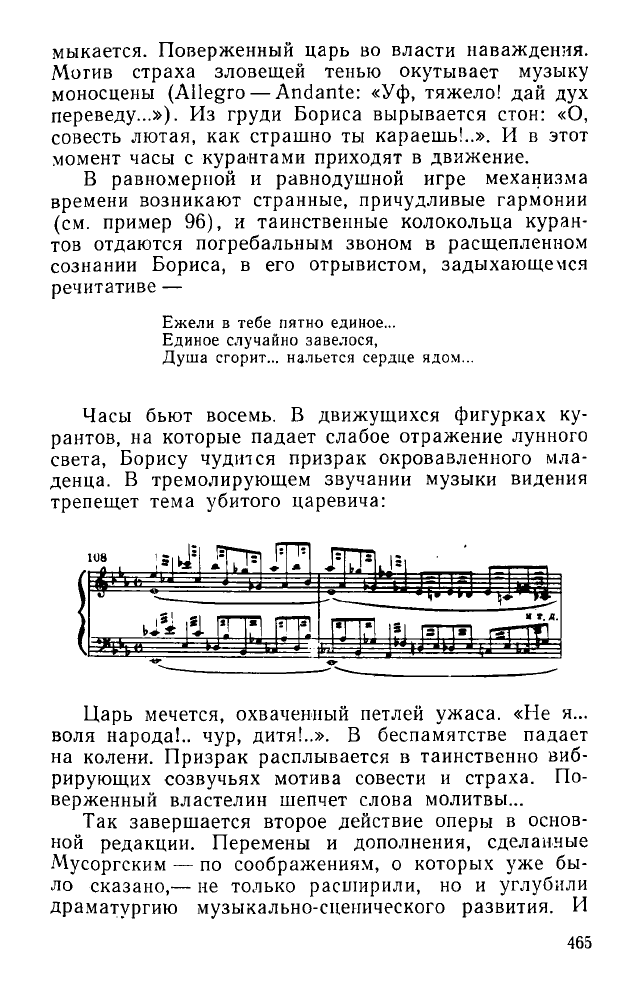

Часы бьют восемь. В движущихся фигурках ку-

рантов, на которые падает слабое отражение лунного

света, Борису чудится призрак окровавленного мла-

денца. В тремолирующем звучании музыки видения

трепещет тема убитого царевича:

fj

А

—1

да

'•'П 1 м 1 ггтП|

Царь мечется, охваченный петлей ужаса. «Не я...

воля народа!., чур, дитя!..». В беспамятстве падает

на колени. Призрак расплывается в таинственно виб-

рирующих созвучьях мотива совести и страха. По-

верженный властелин шепчет слова молитвы...

Так завершается второе действие оперы в основ-

ной редакции. Перемены и дополнения, сделанные

Мусоргским — по соображениям, о которых уже бы-

ло сказано,— не только расширили, но и углубили

драматургию музыкально-сценического развития. И

.465

то новое, что внес Мусоргский в содержание дейст-

вия в царском тереме, нашло яркое отражение и в

тематизме, и в его образном движении, и в самой

форме сценической композиции, столь же свободной,

сколь и целостной.

Нередко, и вплоть до последнего времени, Му-

соргского упрекали в том, что он-де все же поддался

«оперным соблазнам», написав большой «польский

акт» (или, попросту, третье действие), с его

любовно-лирическими и мелодраматическими сцена-

ми, нарушившими строгую концепцию «Бориса Году-

нова». Даже Б. Асафьев, умный и чуткий исследова-

тель, назвал этот акт «декоративным интермеццо —

уклоном в сторону от главной линии развития дей-

ствия»2®. Придерживаясь такого взгляда, можно, по-

жалуй, придти к выводу, что и у Пушкина польские

сцены —«уклон в сторону от главной линии развл-

тия...». Скажут: Мусоргский трактовал эти сцены

весьма свободно, своевольно, многое опустив и мно-

гое добавив от себя

2®.

Верно. Но он свободно трак-

товал и другие сцены трагедии, смело развивая пуш-

кинскую мысль в самостоятельном, новом произве-

дении.

Сочинение «польского акта» подсказано было во-

все не желанием вставить в оперу эффектное «деко-

ративное интермеццо», а внутренно осознанной дра-

матургической необходимостью. Первоначально линия

Самозванца (одного из главных персонажей оперы)

обрывалась, едва возникнув,— в первом действии.

Разрабатывая обширную концепцию «Бориса Году-

нова», Мусоргский прочертил эту линию сквозным

развитием вплоть до финальной Сцены под Кромами.

Он решил мудро. Мысленно охватывая оперу в це-

лом, нетрудно понять важное драматургическое зна-

чение «польского акта», где так ярко охарактеризова-

на авантюрная натура пылкого Григория и где вме-

сте с тем обнажена роль панской шляхты и иезуит-

ского ордена в дальнейших событиях, способствовэв-

UiHX политической карьере Самозванца. И ясно, 4t6

торжественное появление последнего в Кромах было

бы недостаточно подготовленным и не вполне по-

нятным без той сюжетно-сценической мотивировки,

которая дана в третьем действии. Стало быть, о его

«чужеродности» в опере говорить не приходится. Что

же касается элементов «декоративности», то они ни-

сколько не нарушают строгой концепции Мусоргско-

го, ибо полностью подчинены ей.

Третье действие — органически необходимая часть

в драматургии произведения, прекрасная и по музы-

ке. Но мы не хотим сказать, что это лучшая часть.

В ней есть поистине божественные красоты, однако

есть и божественные длинноты. В ней ощущаешь

щедрость выразительного тематизма и в то же время

условную ограненность локального колорита...

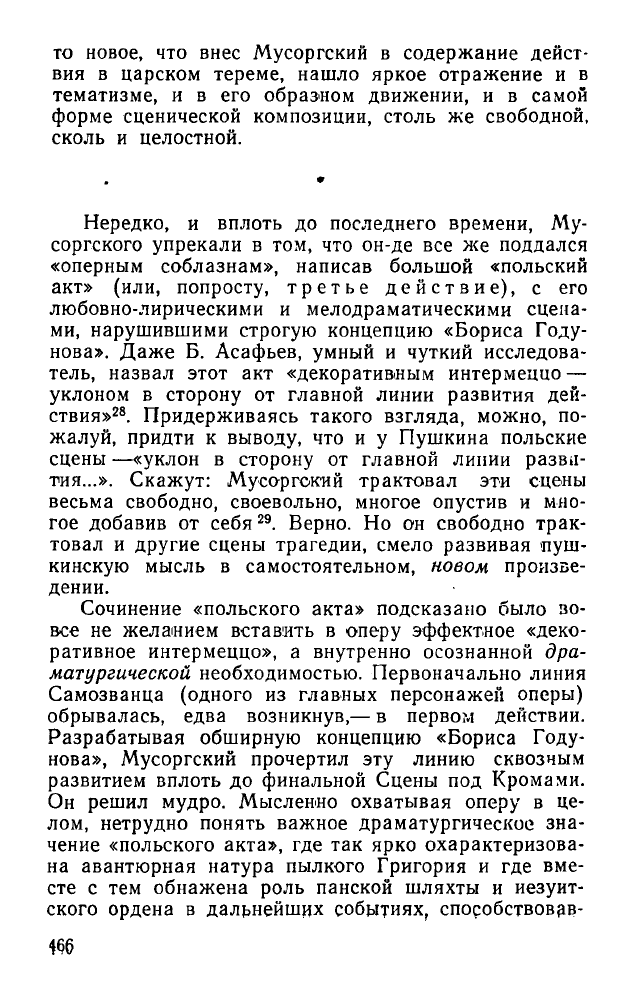

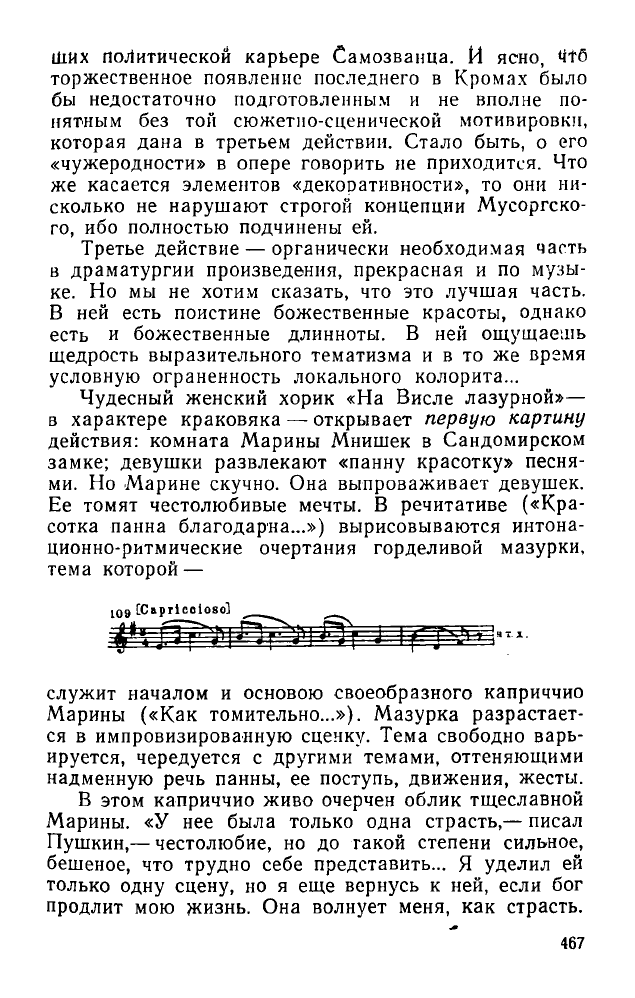

Чудесный женский хорик «На Висле лазурной»—

в характере краковяка — открывает первую картину

действия: комната Марины Мнишек в Сандомирском

замке; девушки развлекают «панну красотку» песня-

ми. Но Марине скучно. Она выпроваживает девушек.

Ее томят честолюбивые мечты. В речитативе («Кра-

сотка панна благодарна...») вырисовываются интона-

ционно-ритмические очертания горделивой мазурки,

тема которой —

109

[Ctprlooloso]

служит началом и основою своеобразного каприччио

Марины («Как томительно...»). Мазурка разрастает-

ся в импровизированную сценку. Тема свободно варь-

ируется, чередуется с другими темами, оттеняющими

надменную речь панны, ее поступь, движения, жесты.

В этом каприччио живо очерчен облик тщеславной

Марины. «У нее была только одна страсть,— писал

Пушкин,—честолюбие, но до такой степени сильное,

бешеное, что трудно себе представить... Я уделил ей

только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если бог

продлит мою жизнь. Она волнует меня, как страсть.

.467

Она — ужас что за полька.Такою, или почти та-

кою рисовалась панна Мнишек и Мусоргскому, но

его отношение к пушкинской героине было несколь-

ко иным; иною оказалась и линия ее «сценического

поведения» в опере. Мусоргский вывел Марину в

обеих картинах польского акта и охарактеризовал ее,

не скажем полнее и глубже, но безусловно резче.

В безудержном тщеславии пленительной шляхтянки

он показал не столько страсть, сколько искусную

игру страстей и утонченную порочность чувств. И

сцена мазурки capriccioso тонко передает увлечен-

ность этой игрой. Текст, вложенный Мусоргским в

уста Марины, не оставляет сомнения в том, что она

(в отличие от пушкинской героини) знает тайну Лже-

димитрия: «То московский проходимец панне Мнишек

приглянулся»,— и, играя, возвышает образ проходим-

ца: «Мой Димитрий, мститель грозный... за царевича

малютку...». В ее честолюбивых мечтаниях о москов-

ском престоле соединяются высокомерие и притвор-

ство, властность и кокетство, ветреность и коварство...

Является иезуит Рангони. Мусоргский изобразил

его фигурой демонической. Он цепко стягивает узел

политической интриги вокруг Самозванца. Обволаки-

вая смущенную Марину елейными речами, иезуит,

как змей-искуситель, побуждает ее обольстить Само-

званца любовными чарами и... стать святой провоз-

вестницей «правой веры» в Московии. Фанатизмом

Лойолы дышит проповедь иезуита, охарактеризован-

ного вкрадчивой, зловеще наползающей темой (кла-

вир, стр. 249 и далее): «Если за благо признано бу-

дет, должна ты пожертвовать... честью своею!». Гнев

оскорбленной Марины он усмиряет инквизиторской

угрозой, которая звучит в музыке мрачным, «инфер-

нальным» заклятьем®' («Адским пламенем глаза

твои засверкали...»). Гордая, спесивая панна Мнишек

припадает к стопам иезуита.

Сцена Марины и Рангони, завершающая первую

картину, оригинальна по замыслу, интересна и по

музыке. Все же в ней ощутимы длинноты. Особенно

это касается музыкально-сценической характеристл-

ки демонического иезуита (его сравнивали то с Кас-

.468