Хэллем Э. Интерпретация фаций и стратиграфическая последовательность

Подождите немного. Документ загружается.

УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

И ФАЦИИ ОТКРЫТОГО МОРЯ

Изучение морских отложений

и

содержащихся

в них

остатков

организмов представляет большие трудности,

чем

анализ осад-

ков континентов

и

континентальных окраин. Причин здесь

не-

сколько. Морские осадки менее доступны,

так как они

пол-

ностью находятся

под

водой,

и их

приходится исследовать

по

образцам, добытым

при

помощи драги

или

грунтовой трубки,

с привлечением подводной фотографии

и

акустических методов

изучения крупных структурных форм.

Б

ограниченных

по

пло-

щади районах проницаемого

для

солнечных лучей мелководья

можно проводить

и

непосредственные наблюдения, погружаясь

для этого

на

морское

дно (с

аквалангами

или в

специальных

аппаратах). Большие области континентального шельфа

по-

крыты плейстоценовыми реликтовыми песками,

что

осложняет

непосредственное сопоставление осадков

с

современным гид-

рологическим режимом. Кроме того, гидрологические процессы,

в частности приливы, прибой

и

штормы

на

мелководье

и тур-

биднтные потоки

на

больших глубинах носят сложный характер,

а образованные физическими явлениями осадочные текстуры

на

мелководье часто оказываются уничтоженными

в

результате

ин-

тенсивной переработки донными организмами.

Тем не

менее

в последние годы

о

морских условиях осадконакопления уда-

лось узнать достаточно много, чтобы подтвердить некоторые

хо-

рошо обоснованные обобщения, давно используемые

для ин-

терпретации древних морских отложений.

Принято различать мелководные морские,

или

неритовые,

отложения континентального шельфа

и

отложения подводного

склона, обычно более глубоководные, относящиеся главным

об-

разом

к

батиальной

и

абиссальной зонам; помимо этого, среди

морских отложений выделяют кремнисто-обломочные

и

карбо-

натные породы.

МЕЛКОВОДНЫЕ МОРСКИЕ РЕЖИМЫ

Нормальные прибрежные

и

настоящие

морские районы

кремнисто-обломочного

осадконакопления.

Большая часть пло-

щади современного континентального шельфа покрыта чехлом

62

3.

ОСЛДКОНАКОПЛЕНИС И ФАЦИИ ОТКРЫТОГО МОРЯ

кремнисто-обломочных осадков. Чаще всего во внешней зоне

шельфа встречается реликтовый песчаный чехол доголоценовых

отложений, не соответствующий процессам, действующим ныне,

а па внутреннем шельфе, ближе к берегу, располагается песча-

ная призма пляжей, предфронтальной зоны и береговых баров.

Нередко верхняя часть шельфа бывает покрыта илистыми осад-

ками, располагающимися ближе к берегу, чем реликтовые пе-

ски,

но иногда илистый чехол покрывает весь шельф или только

его внешнюю зону. Непосредственное поступление осадков из

рек не играет значительной роли, за исключением приустьевых

участков крупнейших рек, таких, как Амазонка, Миссисипи и

Ганг—Брахмапутра, где илистые осадки покрывают шельф на

всю его ширину. Некоторые эстуарии получают осадочный ма-

териал со стороны моря

[251].

Бентосная биомасса в наибольшей степени сосредоточена

па континентальном шельфе, где она составляет 150—500 г/м

2

,

тогда как на абиссальных равнинах всего лишь 1 г/м

2

[322],

Скопления бентосных организмов оказывают большое воздейст-

вие на изменение осадочного материала. Там, где таких орга-

низмов мало: в подвижном субстрате или на его поверхности,

по которой происходит активная транспортировка влекомых на-

сосов,—

тонкозернистые отложения характеризуются большей

сохранностью и содержат богатую фауну. Осадочный материал

поступает в большом количестве, а постоянная переработка ор-

ганизмами и флокуляция (слипание коллоидных частиц) нару-

шают стабильность верхнего слоя осадков (измеряемого пер-

выми сантиметрами)—осадок приобретает тиксотропные свой-

ства

[380].

С другой стороны, морская трава, водоросли и

органические поверхностные пленки могут оказывать стабили-

зирующее действие.

Скорость приливного течения тестю связана с высотой при-

лива и достигает наибольших значений там, где происходит

резонансное усиление приливов, как, например, в заливе Фандн

(атлантическое побережье Канады). Этот залив известен са-

мыми высокими в мире приливами, достигающими 15 м, при

этом скорость приливного течения составляет 1—2 м/с. При вы-

соте прилива 3—4 м наблюдаются скорости 60—100 см/с. Все

большее значение придается влиянию отдельных штормов на

осодконакопление; появилась теория, в которой штормовые ус-

ловия противопоставляются условиям спокойного моря

[458].

Таким образом, имеет смысл различать условия шельфового

осадконакопления,

контролируемые

приливами,

и условия шель-

фового осадконакопления,

^контролируемые штормами

[251].

Характерная черта шельфового осадконакопления, контроли-

руемого приливами,— большая высота приливов (больше 3—

4 м), как в частично изолированных морях и заливах, например

3

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ И ФАШ1И ОТКРЫТОГО МОРЯ

на северо-западе Европы, в Персидском и Калифорнийском за-

ливах, В результате переотложения голоцеповых осадков воз-

никают особые формы рельефа дна шельфа, такие, как

песча-

ные волны

и

песчаные гряды.

Песчаные волны имеют прямоли-

нейные гребни и располагаются поперек течения. Наиболее тща-

тельно они изучались на юге Северного моря, где они имеют

высоту чаще всего 3—15 м и ширину )50—500 м. Песчаные

гряды (грядовые пески), напротив, располагаются параллельно

направлению течения и имеют большие размеры, В южной ча-

сти Северного моря их высота составляет 10—40 м, ширина

1

—

2 км, а длина достигает 60 км. В обеих формах развита косая

слоистость.

На более обширных участках шельфа, где осадконакопление

контролируется штормами, а высота прилива редко превышает

2—3 M

1

значительным источником энергии служат морские

волны, образуемые ветром. Скорость приливного течения

меньше 30 см/с, а скорость течений, создаваемых ветром, дости-

гает 70 см/с. Грядовые пески встречаются на открытых участ-

ках шельфа, например на Атлантическом шельфе США; их не

бывает в более защищенных водоемах с менее сильным вол-

нением, например в Мексиканском заливе. Песчаные гряды мо-

гут иметь такую же форму и такое же происхождение, как и

па приливном шельфе, но дюны и песчаные волны на склонах

гряд встречаются только в морях, подверженных сильным при-

ливам; в морях, где главную роль играют штормы, песчаные

волны имеют второстепенное значение, Джонсон [251] считает,

что перемещение больших масс песка и развитие дюн, песчаных

волн и гряд, создающее широко распространенную косую слои-

стость, происходит в основном в морях, где преобладают при-

ливные процессы, но мне приходилось видеть крупные подвод-

ные барханы, образованные ураганами в районе Большой Ба-

гамской банки, где высота прилива незначительна.

В спокойной, обычна более глубоководной, обстановке пески

сменяются илами; в илистой основной массе можно встретить

отдельные песчаные образования либо в виде отложенных при

штормах прослоев, либо, если поступление песка недостаточно,

в виде «замирающей ряби» с флазерной и линзовидной слои-

стостью. Часто, однако, пески и илы перемешаны в результате

биотурбации. И это тоже характерная черта, так как данная

фация с ее контрастным литологическим составом идеальна для

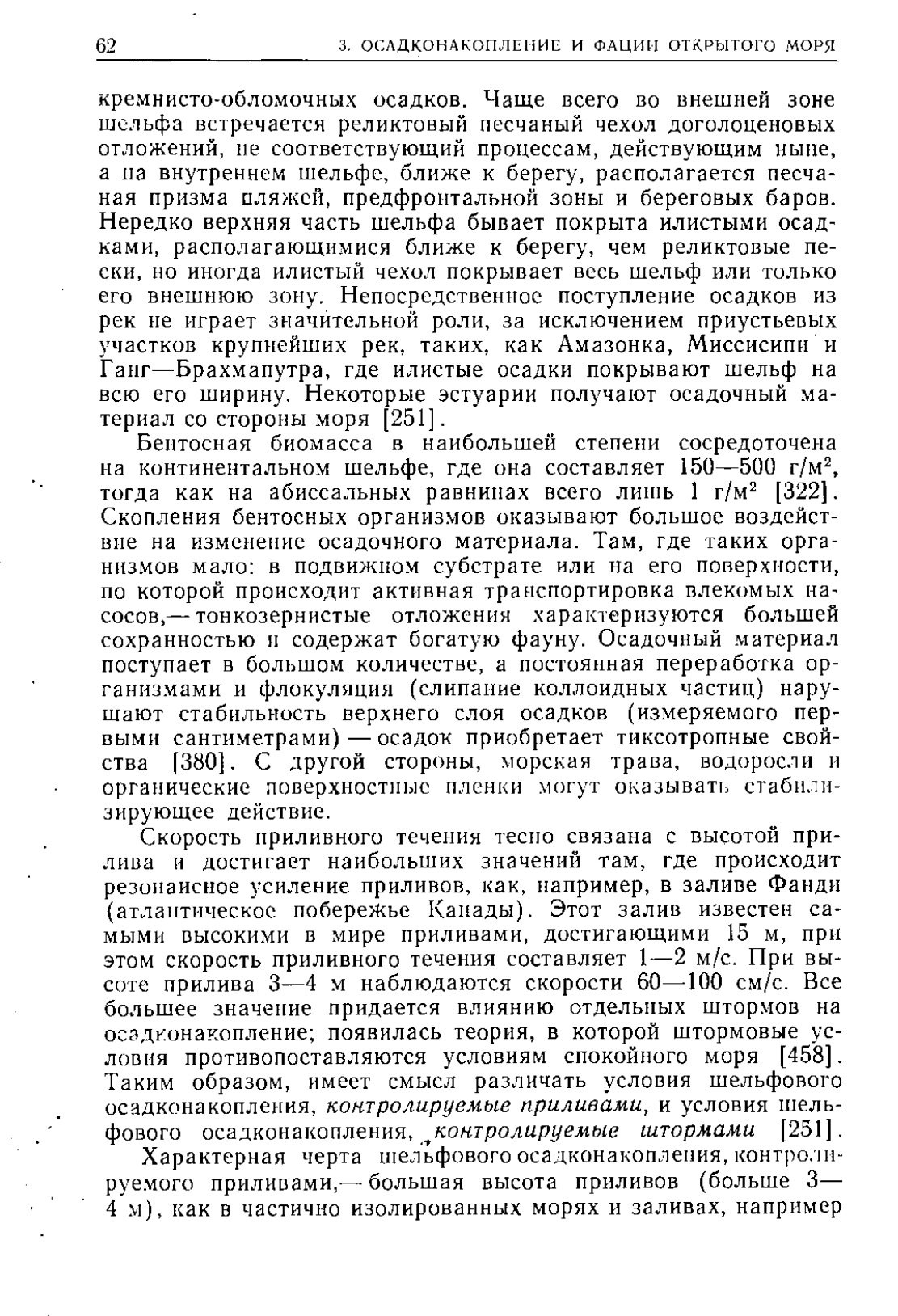

сохранения ископаемых следов органической жизни. Различные

типы неорганических осадочных текстур, могущие сохраниться

в

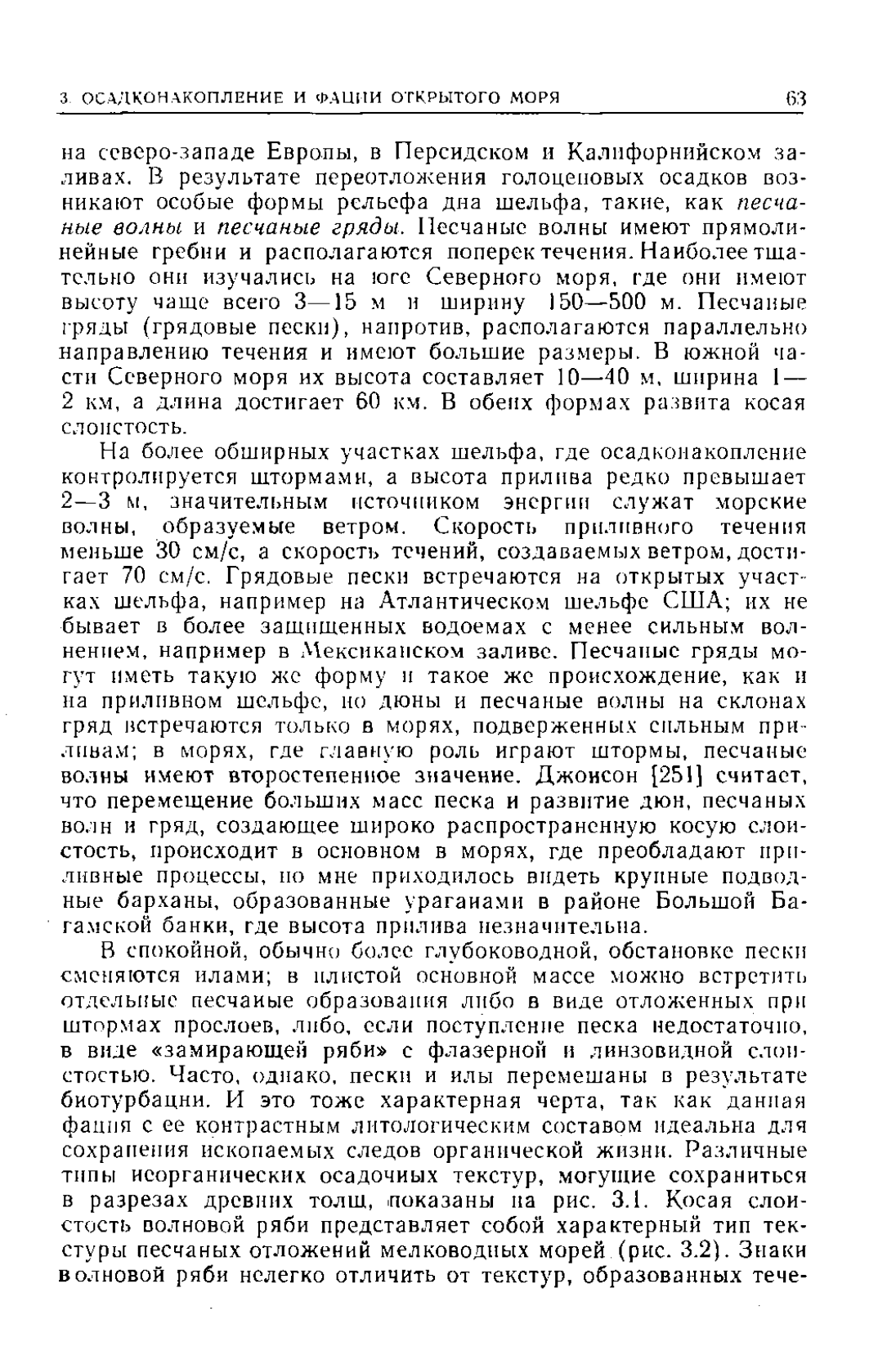

разрезах древних толщ, показаны на рис. 3.1. Косая слои-

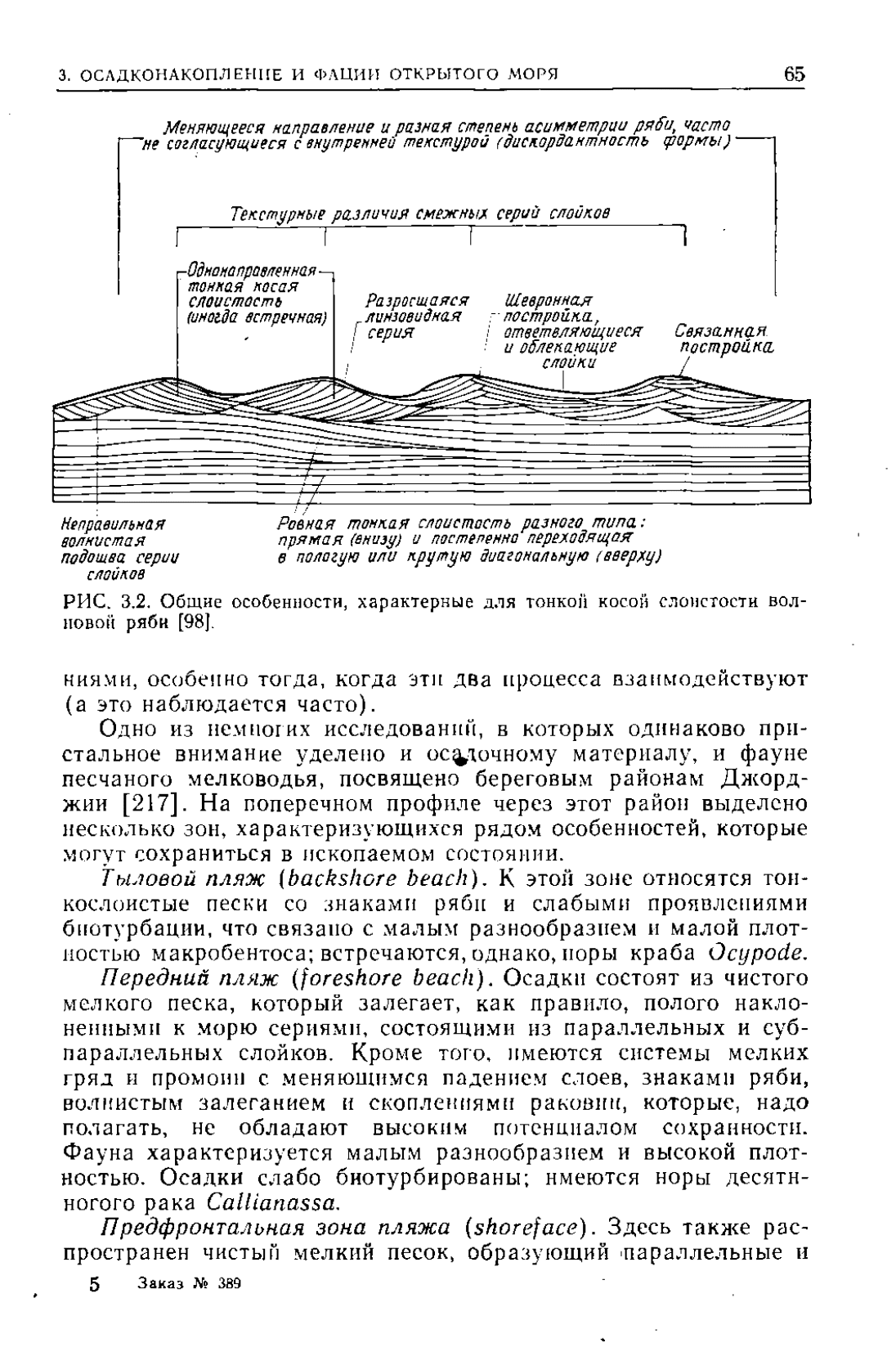

стость волновой ряби представляет собой характерный тип тек-

стуры песчаных отложений мелководных морей (рис. 3.2). Знаки

волновой ряби нелегко отличить от текстур, образованных тече-

РИС.

3.1. Фациальная схема кремнисто-обломочных

зоны

[251].

осадков сублиторальной

3.

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ

И

ФАЦИИ ОТКРЫТОГО МОРЯ

65

Меняющееся

направление и разная

степень

асимметрии ряби, часто

'не

согласующиеся

с

внутренней текстурой

(даскордантность формы)

Текстурные

различия

смежных

серий слойков

-Однонаправленная -

тонкая косая

слоистость

(иногда встречная)

Разросшаяся

линзовидная

[ серия

Шевронная

постройка

f

ответвляющиеся

и

облекающие

слойки

Связанная

постройка

Неправильная

волнистая

подошеа серии

слойков

Ровная тонкая

слоистость

разного типа:

прямая

(внизу)

и

постепенно

переходящая

е

пологу/о

или

крутую

диагональную

(вверху)

РИС.

3.2.

Общие особенности, характерные

для

тонкой косой слоистости

вол

новой ряби

[98].

ниями, особенно тогда, когда

эти два

процесса взаимодействуют

(а

это

наблюдается часто).

Одно

из

немногих исследовании,

в

которых одинаково при-

стальное внимание уделено

и

ос^очному материалу,

и

фауне

песчаного мелководья, посвящено береговым районам Джорд-

жии

[217].

На

поперечном профиле через этот район выделено

несколько

зон,

характеризующихся рядом особенностей, которые

могут сохраниться

в

ископаемом состоянии.

Тыловой пляж {backshore beach),

К

этой зоне относятся тон-

кослоистые пески

со

знаками ряби

и

слабыми проявлениями

бпотурбации,

что

связано

с

малым разнообразием

и

малой плот-

ностью макробентоса; встречаются, однако, поры краба

Ocypode,

Передний пляж (foreshore beach).

Осадки состоят из чистого

мелкого песка, который залегает,

как

правило, полого накло-

ненными

к

морю сериями, состоящими

из

параллельных

и

суб-

параллельных слойков. Кроме того, имеются системы мелких

гряд

и

промоин

с

меняющимся падением слоев, знаками ряби,

волнистым залеганием

и

скоплениями раковин, которые, надо

полагать,

не

обладают высоким потенциалом сохранности.

Фауна характеризуется малым разнообразием

и

высокой плот-

ностью. Осадки слабо биотурбированы; имеются норы десяти-

ногого рака

Callianassa.

Предфронтальная зона пляжа (shoreface).

Здесь также рас-

пространен чистым мелкий песок, образующий 'Параллельные

и

5

Заказ

№ 389

66

3,

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ И ФАЦИИ ОТКРЫТОГО МОРЯ

субпараллельные тонкослоистые серии в интервале 0—1 м ниже

среднего уровня отлива и серии с тонкой рябыо в интервале

1—2 м ниже среднего уровня отлива. Это отложения, свойст-

венные обстановке с высокой энергией и интенсивным турбу-

лентным воздействием волн. Для фауны характерно малое чи-

сло видов и малая плотность; проявлений биотурбации нет.

Верхняя часть подводного берегового склона (upper

off-

shore).

На глубинах 2—10 м ниже среднего уровня отлива чи-

стые пески сменяются тонкими илистыми песками. В верхней

части этой полосы наблюдается переслаивание илов и песков.

Глубже 5 м всякие признаки слоистости полностью уничто-

жаются биотурбацией. Хорошо сохраняются норы рака

CaIlIa-

nassa;

фауна разнообразна и обильна.

Нижняя часть берегового склона (lower offshore).

Глубже

10 м располагаются чистые средне- и грубозернистые пески

с косой слоистостью крупной ряби. Фауна таксономически бед-

ная,

редкая; имеются остатки сердцевидных морских ежей

Moira,

с жизнедеятельностью которых и связана в основном

умеренная биотурбация песков. Это плейстоценовые реликтовые

пески.

При отсутствии реликтовых песков осложняющим обстоя-

тельством может быть то, что верхняя часть берегового склона

может перейти книзу в зону глинистых илов с богатой фауной

и с текстурой, сильно нарушенной биотурбацией.

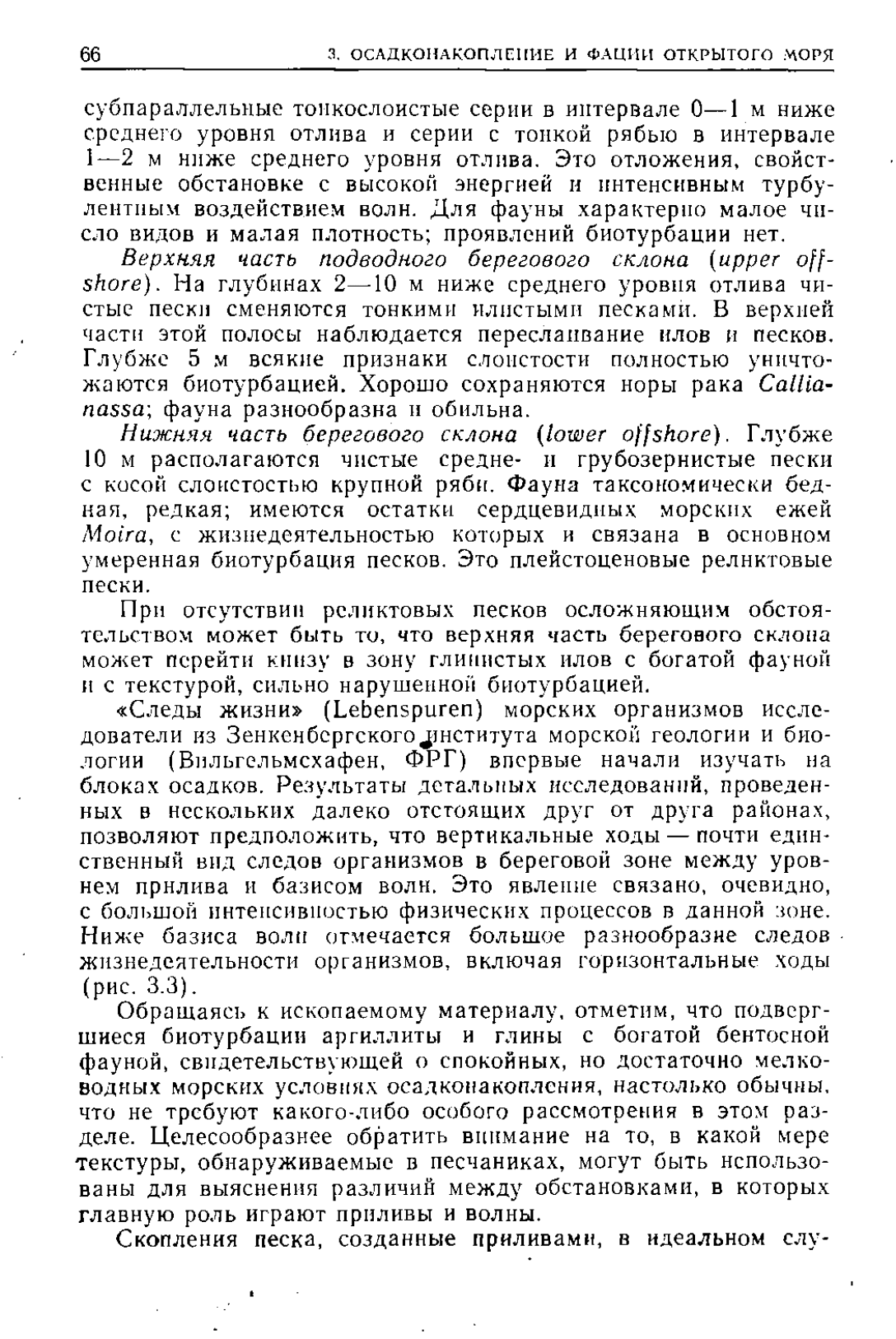

«Следы жизни» (Lebenspuren) морских организмов иссле-

дователи из Зенкснбсргского^шститута морской геологии и био-

логии (Внльгсльмсхафен, ФРГ) впервые начали изучать на

блоках осадков. Результаты детальных исследований, проведен-

ных в нескольких далеко отстоящих друг от друга районах,

позволяют предположить, что вертикальные ходы — почти един-

ственный вид следов организмов в береговой зоне между уров-

нем прилива и базисом волн. Это явление связано, очевидно,

с большой интенсивностью физических процессов в данной зоне.

Ниже базиса воли отмечается большое разнообразие следов

жизнедеятельности организмов, включая горизонтальные ходы

(рис. 3.3).

Обращаясь к ископаемому материалу, отметим, что подверг-

шиеся биотурбации аргиллиты и глины с богатой бентосной

фауной, свидетельствующей о спокойных, но достаточно мелко-

водных морских условиях осадконакопления, настолько обычны,

что не требуют какого-либо особого рассмотрения в этом раз-

деле. Целесообразнее обратить внимание на то, в какой мере

текстуры, обнаруживаемые в песчаниках, могут быть использо-

ваны для выяснения различий между обстановками, в которых

главную роль играют приливы и волны.

Скопления песка, созданные приливами, в идеальном слу-

3.

ОСАДКОНАКОПЛЕНIiE И ФАЦИИ ОТКРЫТОГО МОРЯ

67

Передний \П'редфронтальноя

пляж I зона

Верхняя чаешь

берегового склона

Нижняя часть

берегового склона

^Средний уровень прилива

^-^-^-Средний уровень атлива^^Л^-^

РИС.

3.3, Распределение следов жизнедеятельности организмов вдоль схема-

тизированного профиля через зону пляжа и подводного берегового склона

[103].

/ — норы наземных ракообразных; 2 — прямые вертикальные норы ор-

ганизмов, фильтровавших взвесь нижнего горизонта; J — U-образные ходы

организмов — фнльтраторов или собирателен питательного материала ниж-

него горизонта взвеси; 4 — трубки организмов, фильтровавших верхние гори-

зонты взвеси; 5 — ходы животных, питавшихся осадком; 6 — следы передви-

жения животных, обитавших внутри осадка.

чае должны характеризоваться шевронной косой слоистостью,

указывающей на два противоположных направления движения,

поверхностями повторной активизации и облекающими глини-

стыми пленками (в отложениях со значительным содержанием

глин).

К сожалению, ни один из этих признаков не может за-

страховать от ошибок

[251].

Поверхности активизации и глини-

стые пленки образуются не только в подобных условиях, а ко-

сая слоистость имеет крайне изменчивый облик. Прилив мо-

жет быть гораздо сильнее отлива или наоборот, так что могут

5*

68

3.

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ

И

ФДЦИП ОТКРЫТОГО МОРЯ

преобладать однонаправленные текстуры. Кроме того, слои

с противоположным падением могут отражать значительно

бо-

лее длительные,

а не

ежедневные изменения режима. Мощность

глинистых прослоев часто превышает

1 см» что

представляется

чересчур большой величиной

для

ежесуточных флюктуации

при

реально допустимой скорости осадконакопления.

Одно

из

наиболее подробных описаний песчанистых пород,

сформировавшихся

под

действием приливов, дано

в

работе

Cy-

этта

и др.

[457],

где

анализируются условия образования кем-

брийских песчаников Эриболл северо-западной Шотландии.

В этой работе приведены розы-диаграммы, спомощью которых

авторы хотели указать

на

существенно бимодальную ориенти-

ровку косой слоистости,

из

которой можно сделать вывод

о се-

веро-восточном

и

юго-западном направлениях приливно-отлив-

ных течений.

В

действительности

же из их

рисунка

8

следует,

что

в

каждом

из 7

приведенных примеров течения ориентиро-

ваны по-разному

и

только

в

немногих случаях

они

прибли-

жаются

к

простым северо-восточному

и

юго-западному направ-

лениям.

Для

подтверждения своих выводов авторы указанной

работы привлекают данные

по

ископаемым остаткам, включая

следы спасения (escape structure)

1

организмов, строматолиты

и текстуры «птичий глаз» (заполненные кальцитом пустоты,

возникшие

в

осадках

в

результате деятельности животных

или

водорослей),

а

также трещины усыхания

в

вышележащих карбо-

натных породах Дернесс, Однако

все эти

особенности песчани-

ков Эриболл указывают только

на

очень мелководные условия

их образования,

но

ничего

не

говорят

о

высоте приливов. Если

песчаные волны действительно связаны

с

приливными процес-

сами,

то

следует отметить,

что о

нескольких примерах древних

отложений, формировавшихся

под

действием таких процессов,

уже сообщалось.

В

частности,

в

таких условиях образовались

эоценовыс песчаники Пиренеев

[349].

Обстановки осадконакопления,

в

которых главную роль

иг-

рают волновые

и

штормовые воздействия, должны характеризо-

ваться широким развитием покровных песчаников

с

мощностью

слоев порядка нескольких сантиметров, полосчатой слоистостью

или косой тонкой слоистостью волновой ряби, наиболее замет-

ной

при

наличии шевронных структур. Вероятный пример таких

песчаников представляют нижнекаменноугольные отложения

Ирландии

[98].

Береговые бары.

Береговые бары (barrier islands)— круп-

ные прибрежные скопления песка, вытягивающиеся параллельно

1

Текстуры спасения возникают

не

только

при

бегстве

от

врагов,

но и

при уходе (перемещении) организмов

из

участков, ставших неблагоприят-

ными

для их

обитания; наиболее обычный случаи

—

перемещение вверх

при

засыпании

нор и

ходов осадком.—

Прим* ред.

3.

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ

И ФАЦИИ

ОТКРЫ

ИИ о МОРЯ

69

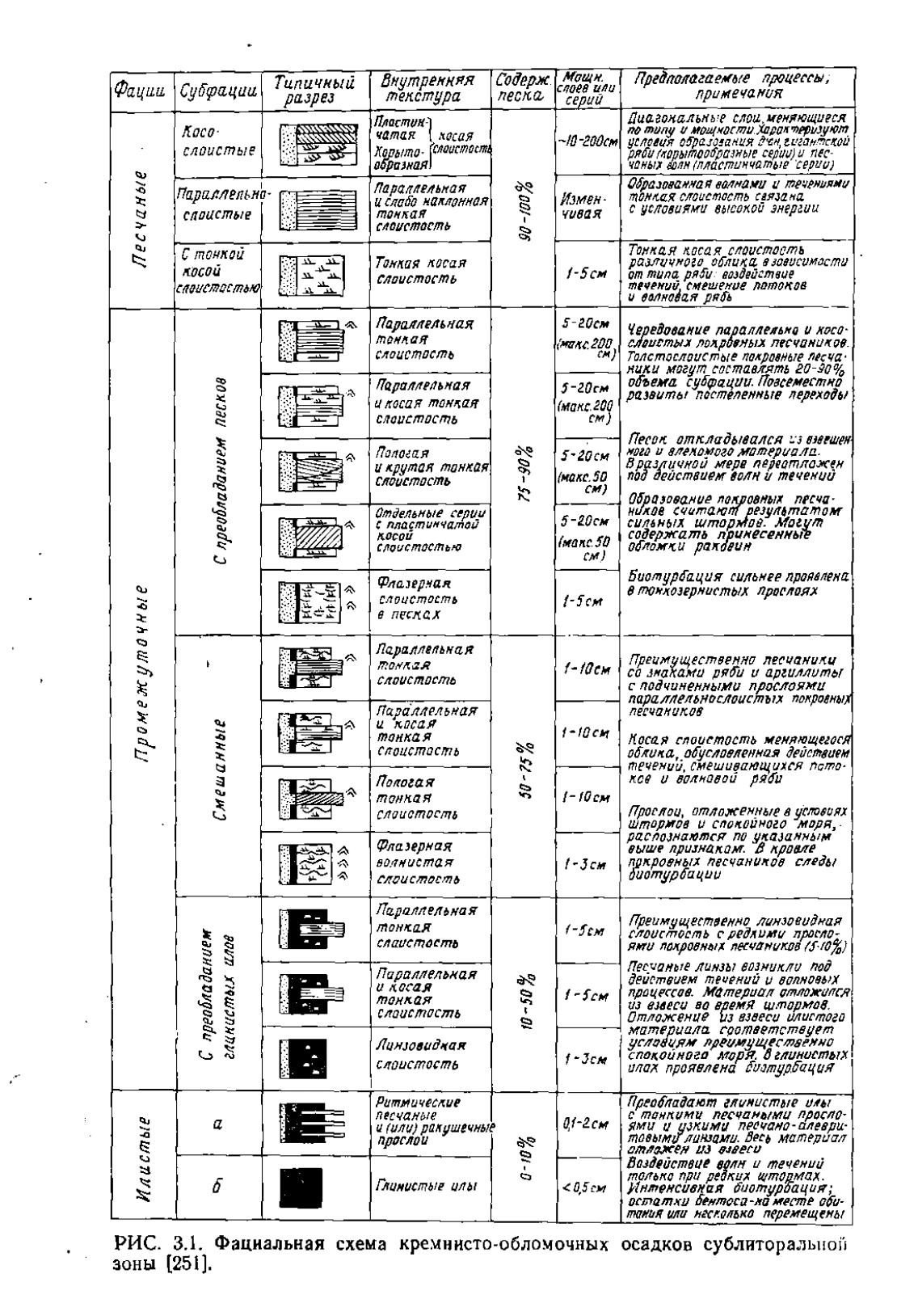

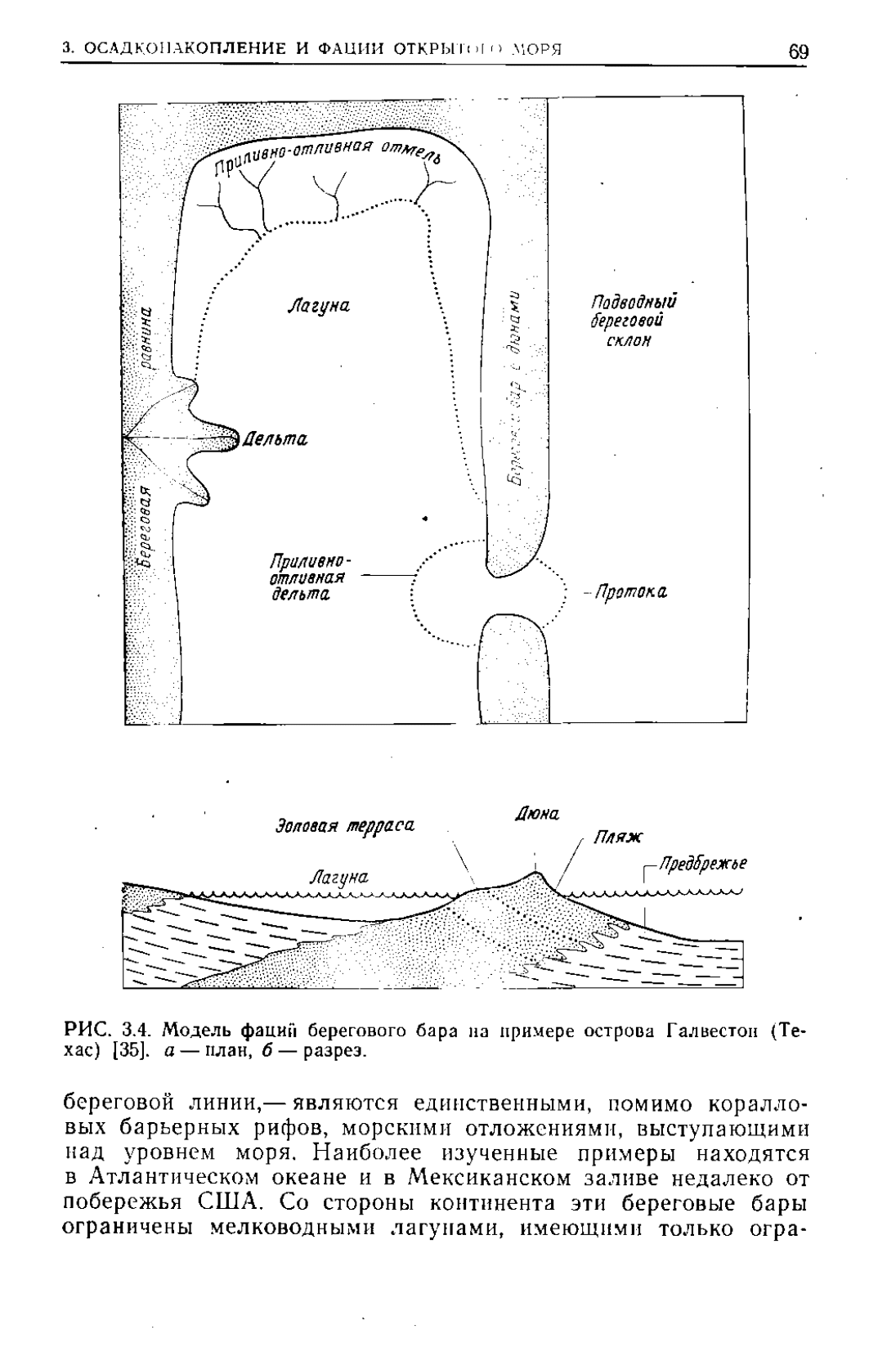

РИС.

3,4.

Модель фации берегового бара

на

примере острова Галвестон

(Те-

хас)

[35]. а —

план,

б —

разрез.

береговой линии,— являются единственными, помимо коралло-

вых барьерных рифов, морскими отложениями, выступающими

над уровнем моря. Наиболее изученные примеры находятся

в Атлантическом океане

и в

Мексиканском заливе недалеко

от

побережья

США. Со

стороны континента

эти

береговые бары

ограничены мелководными лагунами, имеющими только огра-

70

3.

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ

И

ФАЦИИ ОТКРЫТОГО МОРЯ

Дюны

Намытые гребни

на краю пляжа

ш

Мелко-

и

среднезернистые,

хорошо отсортированные

пески;

золовая косая

слоистость

Средне-

и

грубозернистые

necKUj галька; пологая

тонная слоистость

Береговой

бар

Дюны

Намытые гребни

на краю пляжа

Мелко-

и

среднезернистые,

хорошо отсортированные

пески;

золовая косая

слоистость

Средне-

и

грубозернистые

necKUj галька; пологая

тонная слоистость

Береговой

бар

Ътшя

заболоченная

полоса берегового

оара

При я ивно -отдивная

дельта

Лагунные пески

тыловой

части оара

*

*

Торфянисто-глинистые

пески,

галька;

среднего

размера,

плохо

отсортированные;

широко развитая косая

слоистость

Мелко-

и

среднезернистый

песок, чистый, хорошо

отсортированный;

редкие

узкие линзы алевритов

Внешний

край

лагуны

Ътшя

заболоченная

полоса берегового

оара

При я ивно -отдивная

дельта

Лагунные пески

тыловой

части оара

%%%%

*

. * *

*

•

•

Торфянисто-глинистые

пески,

галька;

среднего

размера,

плохо

отсортированные;

широко развитая косая

слоистость

Мелко-

и

среднезернистый

песок, чистый, хорошо

отсортированный;

редкие

узкие линзы алевритов

Внешний

край

лагуны

Лагуна,

Пляж

•

• *У

ж.

—

_

il£

Мягкие

темно-серые

глинистые алевриты

с

многочисленными <рукоидами

Средняя часть

лагуны

Солоноватоводное

болото

Край заболоченной

береговой полосы

Русловой гравий

(редко)

Плейстоценовые

отложения

•

• *У

ж.

—

_

il£

Мягкие

серовато-коричневые

глинистые алы,

обогащенные

органикой; тор(р

Темно-коричневые

глинистые

пески;

корнелосные

слои

Внутренний

край лагуны

Солоноватоводное

болото

Край заболоченной

береговой полосы

Русловой гравий

(редко)

Плейстоценовые

отложения

-.Д

*

SJ

OJ

Мягкие

серовато-коричневые

глинистые алы,

обогащенные

органикой; тор(р

Темно-коричневые

глинистые

пески;

корнелосные

слои

Внутренний

край лагуны

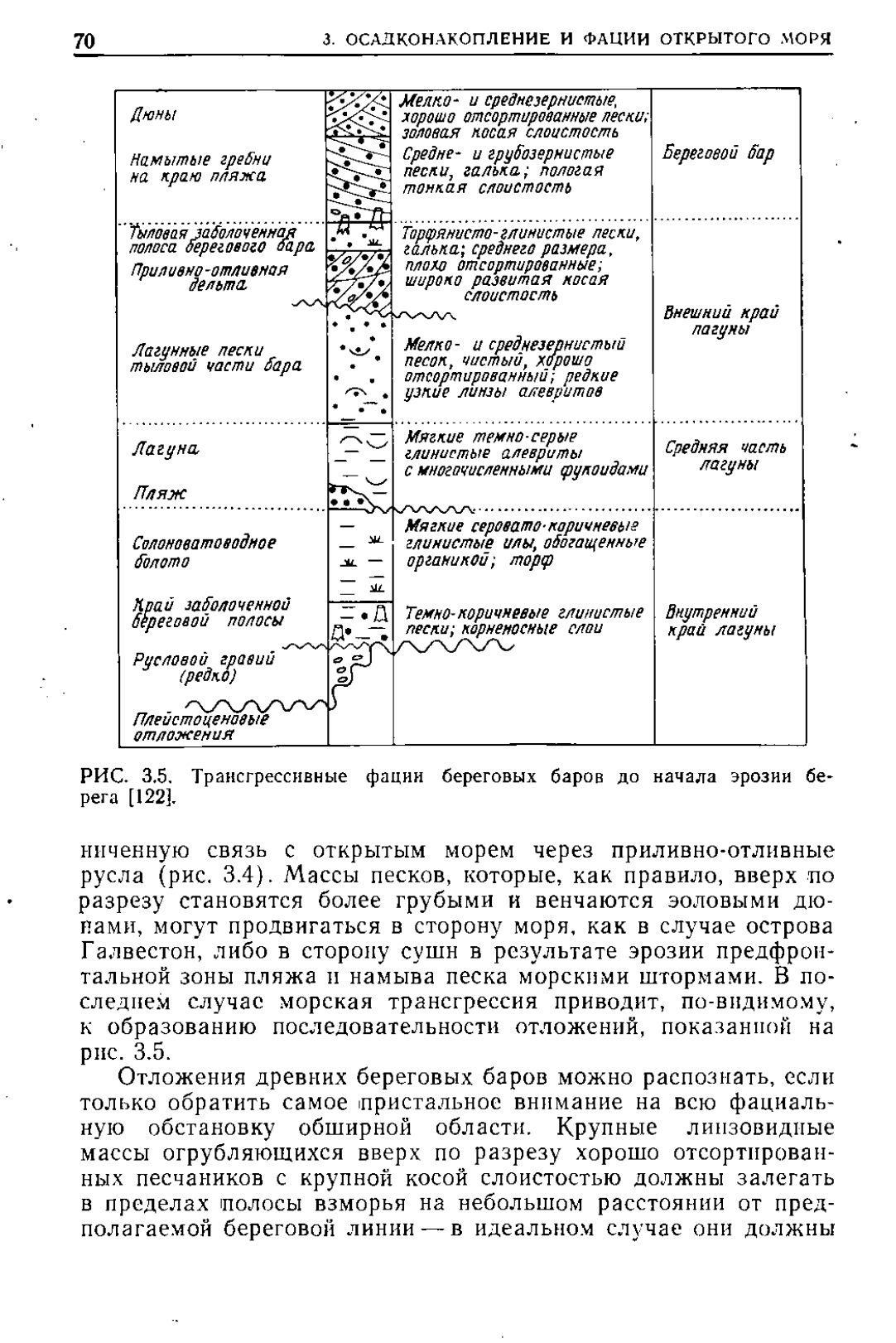

РИС.

3,5,

Трансгрессивные фации береговых баров

до

начала эрозии

бе-

рега

[122].

ничейную связь с открытым морем через приливно-отливные

русла (рис, 3.4). Массы песков, которые, как правило, вверх по

разрезу становятся более грубыми и венчаются эоловыми дю-

нами, могут продвигаться в сторону моря, как в случае острова

Галвестон, либо в сторону суши в результате эрозии предфрон-

тальной зоны пляжа и намыва песка морскими штормами. В по-

следнем случае морская трансгрессия приводит, по-видимому,

к образованию последовательности отложений, показанной на

рис. 3.5.

Отложения древних береговых баров можно распознать, если

только обратить самое !Пристальное внимание на всю фациаль-

ную обстановку обширной области. Крупные липзовидпые

массы огрубляющихся вверх по разрезу хорошо отсортирован-

ных песчаников с крупной косой слоистостью должны залегать

в пределах полосы взморья на небольшом расстоянии от пред-

полагаемой береговой линии —в идеальном случае они должны