Харченко С.Г., Дорохина Е.Ю. Анализ рисков окружающей среды. Журнал Вопросы анализа риска. 2009, №1-2 15-16), с. 92-105

Подождите немного. Документ загружается.

11

Оценка радиационного риска имеет более длинную историю, чем оценка всех других

типов риска. Среди многих международных организаций, привлеченных к радиологической

защите и оценке радиационного риска, наиболее влиятельны в глобальном масштабе

Международная комиссия по радиологической защите (The International Commission on

Radiological Protection - ICRP), и Научный Комитет Организации Объединенных Наций по

воздействию атомной радиации (The United Nations Scientific Committee on the Effects of

Atomic Radiation - UNSCEAR). UNSCEAR не рекомендует действия по управлению риском,

но выполняет количественные оценки доз, воздействий и рисков от радиации, которые затем

используются такими организациями как ICRP. ICRP имеет главное влияние на Европейское

законодательство по радиологической защите через Директивы ЕВРОАТОМА.

Процедуры, методы и методики для оценки риска химических веществ подробно

описаны, как в законодательстве, так и в обеспечении техническими руководствами - как в

Евросоюзе, так и в США. Выполнение оценки риска химических веществ осуществляется при

поддержке Европейского бюро химических веществ, являющегося частью Объединенного

Центра Исследования в Ispra.

Ответственность за установку стандартов, рекомендаций и руководящих принципов по

продовольственным рискам в международном масштабе лежит на Комиссии САС (CAC -

Codex Alimentarius Commission), учрежденной совместной Программой пищевых стандартов

Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (Food and Agricultural

Organization of the United Nations - FAO) и Всемирной Организации здравоохранения (World

Health Organization - WHO). Биологические агенты (риски), имеющие отношение к

общественному здоровью, включают патогенные штаммы бактерий, вирусов, гельминты,

простейшие, водоросли, и некоторые токсичные продукты, которые они могут вырабатывать.

В настоящее время, присутствие патогенных бактерий в пищевых продуктах представляет

наиболее значительную всемирную проблему.

В экономике большую роль играет анализ рисков для окружающей среды, типичных

именно для промышленных предприятий и включающих риски случайных и рутинных

промышленных выбросов, рисков транспортирования, финансовых рисков, рисков, связанных

с исходными химическими веществами и конечными продуктами, а также загрязнение земли,

управление отходами и планирование использования земли вблизи опасных участков. В

промышленности широко используются методы минимизации риска и методы принятия

решений по уменьшению риска, применяются такие концепции как интегрированное

предотвращение загрязнения и контроль, выбор наилучшего практического метода для

окружающей среды, и наилучшая доступная технология (не вызывающая чрезмерные

издержки). Некоторые методы управления риском были предложены крупными

промышленными компаниями, например, BOC Group инициализировала главную программу

проверки опасностей (Major Hazards Review Programme - MHRP).

26

Так как значительные

количества опасных веществ транспортируются по шоссейным дорогам, железным дорогам и

трубопроводам, большое внимание уделяется оценке этих рисков.

Ряд промышленных компаний все чаще используют оценку риска для управления

своими финансами. Оценка риска долго была частью процесса принятия финансовых

решений, но только относительно недавно она стала использоваться в контексте перевода

воздействия несчастных случаев (на людей и окружающую среду) в финансовые термины.

Сейчас активно используется метод, названный интегрированной оценкой финансового риска,

который облегчает сравнение различных последствий и соединяет общую стоимость

происшествий, чтобы получить истинную финансовую ответственность за нежелательное

событие.

27

Многие компании проводят оценки риска их продуктов производства или компонентов

этих продуктов. Это является хорошо установленной процедурой для продовольственных,

26

BOC 1995 Controlling Our Risks. BOC Management Magazine, No. 24.

27

Geyer, T. A. W. and Morris, M. I. 1996 In: Risk in a Modern Society: Lessons from Europe. Proceedings from the 1996

Annual Meeting of the Society for Risk Analysis - Europe, 3-5 June 1996, University of Surrey, Guildford.

12

медицинских, фармацевтических и химических продуктов, для которых необходимо

уменьшить риски до минимального вреда, который может произойти с индивидуумом через

потребление специфической пищи или лекарственного препарата или из использования

химического вещества, такого как пестицид. Методология оценки риска тесно связана с

Оценкой цикла жизни (Life Cycle Assessment - LCA), являющейся основой управления

современного промышленного предприятия.

Для эффективного обеспечения безопасности, с точки зрения использованных ресурсов,

уровень безопасности должен быть адекватен степени опасности, а это потребует точной

оценки – как уровня безопасности, так и степени опасности. Отдельного внимания

заслуживает понятие адекватности и механизмы установления этой адекватности. Таким

образом, эффективное обеспечение безопасности потребует оценки уровня безопасности,

степени опасности и разработки механизма нахождения баланса между ними, насколько одно

адекватно другому в данных условиях. Это и должно определить содержание новой

количественной методологии безопасности

, позволяющей быть количественной основой для

принятия решений на основе анализа риска

28

, которая определяет следующую

последовательность действий.

Во-первых

, определить цели безопасности и критерии, необходимые для оценки

степени, с которой эти цели достигаются. В данном контексте характеризуется главная область

заинтересованности и указывается направление приоритетов. Определение целей, их

ранжирование по степени важности в соответствии с наукой телеологией (целеполаганием),

разработка стратегии достижения, представлении этой стратегии в виде диаграммы влияния

или дерева решений, оценка всех возможных альтернатив достижения этих целей с учетом

затрат, выгод и рисков.

29

Вместе эти операции составляют содержание науки, названной

«анализ решений» (decision analysis). В таких вузах, как Стэндфордский университет, эта

наука преподается уже более 40 лет. В России это научное направление фактически

отсутствует, хотя, по мнению автора статьи, это первое, чему надо обучать руководителей. В

отличие от теории принятия решений, преподаваемой во многих российских вузах, которая

очень часто имеет чисто качественный, иногда даже философский характер, и часто сводится

только к управлению персоналом, анализ решений имеет точную количественную основу,

позволяющую вычислить наилучшее решение на основе баланса затрат, выгод и риска.

Важной частью теории анализа решений является «анализ неопределенностей», которому

следует придавать особое значение при принятии решений. Анализ «неопределенностей»

превратился за последнее время в отдельное научное направление, по этому направлению

издаются отдельные научные журналы (например, Journal of Risk and Uncertainty), читаются

специальные курсы в университетах, выпускаются учебники

30

, монографии и объемные

руководства по вычислению неопределенностей. В России это научное направление

фактически отсутствует.

Правильное определение целей безопасности предопределяет эффективность всей

методологии безопасности, поможет разработать принципы обеспечения безопасности и

ответить на целый ряд вопросов: Какие уровни безопасности можно считать допустимыми?

Какие средства обеспечения безопасности следует считать наиболее эффективными? Как их

отбирать, формируя систему обеспечения безопасности, с учетом имеющихся возможностей,

разрабатывая планы, программы, проекты и т.д.? Чем более четко будут определены все цели

безопасности, тем более строго можно будет определить критерии достижения этих целей, тем

строже будут определены для каждой цели количественные показатели минимально

28

Кузьмин И.И., Харченко С.Г. Принципы и рекомендации по управлению риском в социально-экономических

системах // В сб. "Будущее нации". Парламентские слушания "Экологическая безопасность России и управление

экологическим риском в регионах. 1995, М.: Изд. Совета Федерации ФС РФ. с. 53-63.

29

Харченко С.Г., Воронов Ю.М., Прохожев А.А. Устойчивое развитие России. Подход к формулировке цели и

стратегии. Журнал “Экология и промышленность России”, август, 1997, с. 45-48.

30

Напр. Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis, M. Granger Morgan

& Max Henrion, Cambridge University Press, 1990, -332p.

13

необходимой безопасности (адекватной определенному уровню опасности), оптимальной

безопасности (на основе определенных критериев оптимальности), разумно достижимой

безопасности (уровень безопасности, превышение которого экономически не оправданно, так

как при данном социально-экономическом уровне развития общество не имеет ресурсов для

дальнейшего повышения безопасности, а привлечение дополнительных ресурсов серьезно

замедлит социально-экономической развитие).

Какие же цели безопасности могут быть установлены? Одними из важнейших целей

безопасности являются жизнь и здоровье человека. Кстати, эти цели являются общими и для

безопасности, и для развития, с той только разницей, что для безопасности мы говорим о цели

сохранения жизни и здоровья, а для развития – об увеличении продолжительности жизни и

укреплении здоровья, но средняя ожидаемая продолжительность жизни будет показателем и

развития, и безопасности, так как чем больше уровень безопасности, тем больше средняя

ожидаемая продолжительность жизни. Целями безопасности могут быть качество

окружающей среды, безопасность профессиональной деятельности в разных отраслях

промышленности, безопасность организации и территории.

Точное определение целей безопасности предопределяет всю дальнейшую логическую

цепочку.

Во-вторых

, необходимо установить соответствующую шкалу для количественного

измерения «уровня безопасности». Эта шкала должна строиться как некая «лестница», по

которой «ступенька за ступенькой» мы приближаемся к цели, поставленной на первой стадии

методологии. Единицы измерения этой шкалы отличаются от единиц измерения опасности.

Уровень безопасности для каждой шкалы измерения может определяться в соответствии со

степенью приближения к поставленной цели. В частности, если целью безопасности выбрана

жизнь и здоровье человека, то шкала измерения безопасности должна отражать уровень

состояния здоровья человека и среднюю ожидаемую продолжительность жизни.

Соответственно, в качестве единиц измерения безопасности могут быть использованы

показатели, оценивающие среднюю ожидаемую продолжительность жизни человека в годах

жизни. Мера для оценки безопасности, ее улучшения или ухудшения должна быть четкая,

выразительная, а не отвлеченно абстрактная и сконструированная на основе доступной и

достоверной статистики. Такой мерой, основанной на статистике смертности населения

страны (одной из самых древних и надежных статистик в абсолютном большинстве стран

мира), как раз и является ожидаемая продолжительность жизни, которая в соответствии с

определением Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), "является суммарной мерой

всех смертельных случаев у населения, которая мало подвержена воздействию какой-либо

структуры возрастной и половой пирамиды, структуры рождаемости или истории

миграции".

Если целью безопасности выбрано качество (состояние) природной среды, то в качестве

единиц измерения безопасности могут быть использованы показатели, определяющие

качество (состояние) природной среды (например, такая как ПДЭН – предельно допустимая

экологическая нагрузка). Таким образом, для каждой цели безопасности будет определена

своя шкала измерения, определяющая степень достижения поставленной цели. Методология

позволяет на основе совокупности шкал достижения различных целей безопасности

разработать спекулятивную шкалу интегрального уровня безопасности организации,

территории, региона и всей страны, на основе весовых коэффициентов, определяющих

величину веса каждой цели безопасности, как правило, на основе экспертной оценки

(желательно методом Делфи). В этом подходе необходимо помнить, что если величина оценки

на шкале отдельного «вида» безопасности на основе степени приближения к определенной

цели может иметь характер как количественного, так и порядкового числительного (напр.,

оценки, выраженные в баллах), то в оценках интегральной безопасности, величина оценки

исключительно спекулятивная. То есть она показывает, что одно значение (напр., 80) больше

другого (напр., 40), но не показывает насколько (в частности, нельзя сказать, что одно больше

другого в два раза). Такие оценки интегрального уровня безопасности позволяют ранжировать

14

объекты безопасности по уровню безопасности для сравнения различных видов безопасности

и для выработки очередности обеспечения их безопасности. Хотя возможно разработать

шкалу для определения как для различных видов безопасности, так и для оценки интегральной

безопасности, в которой будут использоваться только количественные числительные, и эта

шкала не будет носить спекулятивного характера. Например, если основным критерием

эффективности деятельности по обеспечению безопасности считать величину

предотвращенного ущерба, как это предлагает академик АВН, профессор А.И.

Поздняков

31

, в этом случае основные категории теории безопасности методологически

корректнее определять через ущерб.

В-третьих

, необходимо установить шкалу для измерения опасных факторов от

различных видов опасности: от опасностей возможных аварий на промышленных

организациях до опасности природных катастроф. Эта шкала должна обеспечить возможность

измерения, оценки и сравнения таких разнородных опасных факторов, как политические,

экологические, экономические, техногенные, военные и другие. В настоящее время

практически общепринятой "шкалой" для количественного измерения степени опасности

является "шкала", в которой в качестве "единиц" измерения используются единицы риска.

32

Под термином "риск" в самом общем случае понимают многокомпонентную

величину, измеренную, например, с помощью статистических данных или рассчитанную с

помощью имитационных моделей, включающую следующие количественные показатели:

- вероятность возникновения (частота возникновения) рассматриваемого опасного

фактора;

- величину ущерба от воздействия того или иного опасного фактора;

- неопределенность в величинах как ущерба, так и вероятности.

В настоящее время существует достаточно четкое профессиональное представление о

риске, методах его оценки и управлении риском, принятое международными

профессиональными организациями и закрепленное в законодательстве большинства развитых

стран. Попытки некоторых представителей отечественной «вузовской науки» навязать

студентам свое видение этого направления и свои определения основных понятий,

выраженные в многочисленных отечественных учебных пособиях, вызывают удивление

специалистов. Как правило, такие нововведения даются без ссылок на работы

предшественников, без анализа состояния исследований в этой области, и с намерением

закрепить за собой роль первооткрывателя в этой области. Это очень напоминает попытки

переоткрыть, например, закон всемирного тяготения. Все это мешает строгому

профессиональному анализу на основе международного и отечественного опыта.

В-четвертых

, необходимо разработать методологию, которая позволила бы установить

тот уровень риска, который является чрезмерным или неприемлемым (при этом уровне риска

любая хозяйственная деятельность должна быть законодательно запрещена и ее необходимо

избегать всеми доступными способами), уровень риска, который приемлем для человека и

природной среды (при этом уровне риска любая деятельность является объектом контроля со

стороны государственного регулирующего органа и требует управления риском на основе

баланса затрат, выгод и риска, исходя из экономических, социальных и экологических

условий), и уровень риска, которым можно пренебречь при управлении безопасностью и

риском (так как при данном уровне социально-экономического развития государство не может

себе позволить контролировать и управлять такими незначительными рисками). Чрезмерный,

приемлемый и пренебрежимый уровни риска должны быть закреплены законодательно. Эти

уровни риска фактически являются критерием оценки – насколько велик риск с точки зрения

31

А.И. Поздняков. О понятийном аппарате теории безопасности. Информационный сборник «Безопасность»,

№7-8, 2002 г., с. 185-191.

32

Кузьмин И.И., Харченко С.Г., Човушан Э.О. Принципы управления экологическим риском в регионах России.//

Журнал “Экология и промышленность России” август, 1996, с. 29-31.

15

данного уровня развития общества и определяют диапазон риска, в котором происходит

управление риском.

33

И, наконец, в-пятых

, необходимо разработать методы управления риском,

включающие совокупность законодательных, административных и инженерных мер,

реализация которых позволила бы построить систему защиты от чрезмерного уровня риска.

34

В данной методологии каждый предыдущий уровень предопределяет последующий и

устанавливает для него «правила игры».

Такой подход потребует рассматривать безопасность объекта как некоторое

«пространство состояний», которое может принимать значения, в зависимости от внутренних

и внешних условий, структурно-функционального состояния объекта и активной роли

человеческого фактора, включающей уровень профессиональной подготовки - как

руководителей, так и исполнителей, уровень корпоративной культуры организации и

проводимой кадровой политики и многое другое. Но то или иное численное значение

безопасности в некотором «пространстве состояний» только тогда приобретет смысл, когда

мы четко определим: «какой уровень безопасности в данных конкретных условиях может

считаться «безопасным» и вообще какой уровень безопасности будет необходимым и

достаточным и почему. То есть уровень безопасности является понятием не абсолютным, а

относительным, и в его определении ключевую роль должны сыграть критерии безопасности.

В свою очередь критерии безопасности должны совершенно четко определять: на сколько мы

приблизились к декларированной нами цели безопасности (см. первый пункт методологии

безопасности). Отсюда ясно, что для каждой цели безопасности должна быть своя шкала

измерения, свои единицы измерения на этой шкале и свои критерии того, насколько данный

уровень безопасности приближается к цели безопасности и к уровню необходимой и

достаточной безопасности. Такой подход потребует полного переосмысления всей

существующей методологии безопасности и перехода от качественных оценок к

количественным.

Важнейшим вопрос, при обсуждении проблем риска является - "Насколько безопасной

является достаточная безопасность?" Оценка риска для окружающей среды характеризует

риск, вызванный какой-либо ситуацией, а затем процесс управления риска ведет, в конечном

счете, к выбору действия, которое достигнет "желательного уровня безопасности".

Определение этого "приемлемого" или "терпимого" уровня риска должно быть предписано

прежде, чем процесс оценки риска начнется – на основе специально определенных

приемлемых уровней риска, например, в форме законодательных стандартов качества

окружающей среды, или "норм", выработанных промышленностью. В этом случае, управление

риском на основе результатов оценки риска пытается определить, какие существуют варианты

выбора действий, которые приведут к этим предварительно определенным уровням риска.

Там, где не существует стандартов приемлемого риска, процесс управления риском будет

пытаться получать "приемлемый" или терпимый риск на разовой основе (от случая к случаю).

Это будет всегда вызывать вопрос: "Приемлемый риск - для кого?" В тех случаях, когда

оценка риска и процедуры управления выполняются чиновниками, отвечающими за

регуляцию, или правительством, цель управления состоит в том, чтобы достичь социально

приемлемых уровней риска. Когда оценку риска выполняет индивидуальная компания, в

отсутствии определенных государственных стандартов, тогда будут определены те уровни

риска, которые являются приемлемыми для компании. Они могут быть связаны с социально

приемлемыми уровнями риска или могут быть основаны на формальном подходе риск-

затраты-выгоды, как это рекомендуется некоторыми программами по уменьшению риска.

35

33

Харченко С.Г., Паровина О.С. Управление риском. Журнал “Экология и промышленность России”, октябрь,

2001, с. 34-37.

34

Ананьева Р.В., Харченко С.Г. Механизмы управления риском. В сб. «Национальная безопасность России:

проблемы и пути обеспечения». Вып. 8, М.: Изд-во РАГС, 2008, с. 151-172.

35

Ананьева Р.В., Харченко С.Г. Механизмы управления риском. В сб. «Национальная безопасность России:

проблемы и пути обеспечения». Вып. 8, М.: Изд-во РАГС, 2008, с. 151-172.

16

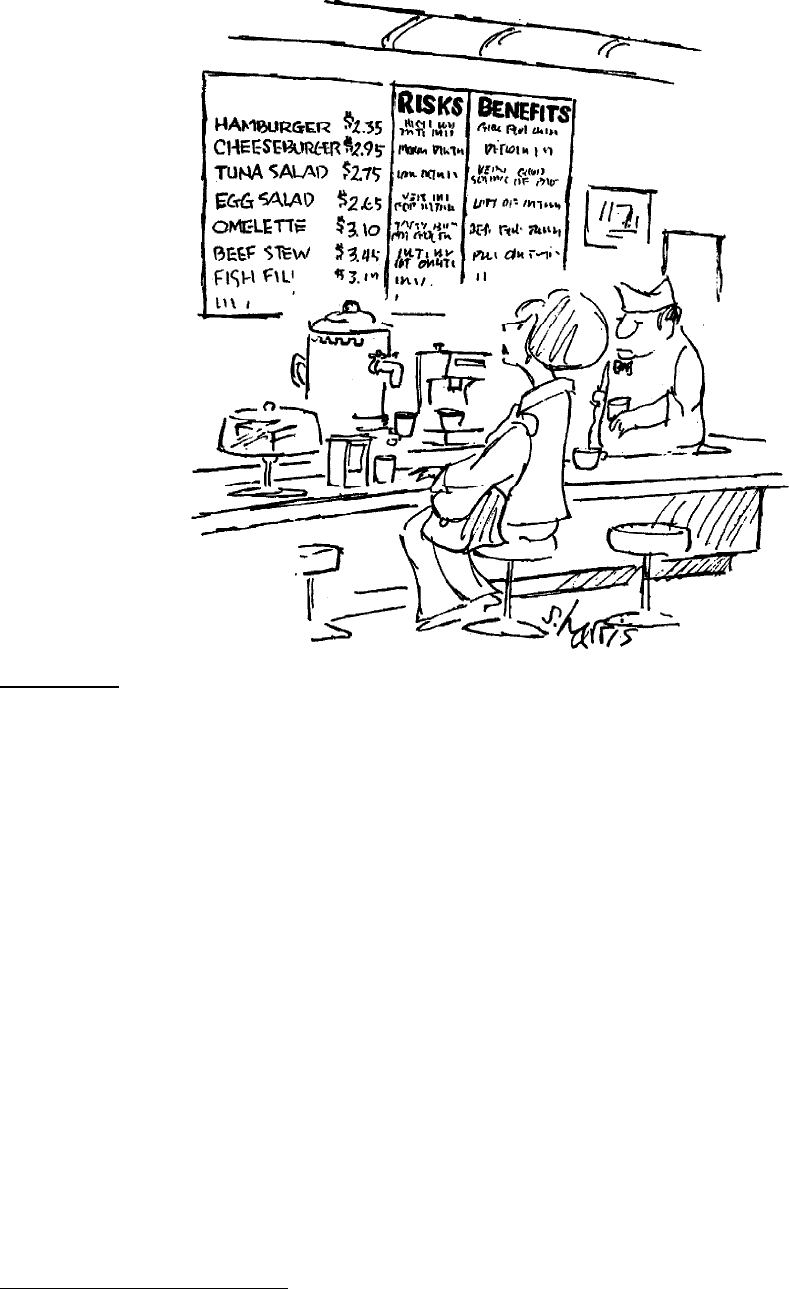

Рисунок 2. На рисунке представлен процесс принятия решения в кафе о том: какое блюдо

выбрать на основе баланса затрат (в данном случае – стоимости блюд), выгод - benefits (в

данном случае – количество калорий, витаминов, минералов белков и т.п.) и рисков risks (в

данном случае – холестерин, шлаки, несовместимость блюд, аллергия к некоторым продуктам

питания и т.п.).

Особого внимания заслуживает подготовка специалистов в области безопасности и

риска. Говоря о подготовке кадров в области анализа риска необходимо отметить, что в

процессе подготовки кадров часто возникают обсуждения вопросов о том, что должно входить

в подготовку и в сферу компетенции специалиста в области анализа риска, какой суммой

знаний должен обладать такой специалист

36, 37

. Для этого в первую очередь необходимо

выделить три направления подготовки специалистов в области анализа риска:

1) Подготовка специалистов, непосредственно не занимающихся анализом риска, но

чья работа требует умения понимать результаты анализа риска и использовать их в своей

работе (применима для многих вузов как технической, так и гуманитарной специализации). В

России такая подготовка по анализу риска проводится только несколькими российскими

университетами, да и то в рамках очень небольших курсов лекций.

2) Подготовка специалистов, непосредственно занимающихся анализом риска, которые

в частности, должны уметь идентифицировать, оценивать риски, анализировать результаты

оценки риска, моделировать развитие ситуации и прогнозировать будущие риски, на основе

чего давать рекомендации по управлению риском для лиц, принимающих решения

(применима главным образом для вузов, готовящих специалистов по анализу риска). Такую

36

Харченко С.Г., Прохожев А.А., Шматкова Л.Е. Что должен знать специалист в области экологической

безопасности и риска? (Некоторые аспекты экологического образования). Журнал “Экология и промышленность

России”, ноябрь, 1996, с.41-44.

37

Харченко С.Г., Прохожев А.А. Некоторые аспекты подготовки специалистов и руководителей в области

анализа риска. Журнал “Управление риском”, № 4, 1997, с.42-47.

17

подготовку специалистов по риску (правда, только по экономическому риску) осуществляет

единственно Российская экономическая академия им. Г.Плеханова на экономико-

математическом факультете в рамках специализации «Управление экономическими рисками».

Такая подготовка специалистов осуществляется с 2000 года, но специализированной

выпускающей кафедры по анализу риска в РЭА до сих пор нет.

3) Подготовка руководящих кадров (для лиц, принимающих решения), в частности,

осуществляется в Российской академии государственной службы при Президенте РФ - (самая

высокая ступень высшего образования в России - система подготовки руководителей высшего

уровня), которые сами не занимаются анализом риска, но должны грамотно сформулировать

задачу для специалистов, непосредственно занимающихся анализом риска, уметь использовать

результаты анализа риска в процессе принятия решения, понимать какие возможности и

недостатки заложены в анализе риска и как их правильно использовать.

38

Однако ни

специализированной кафедры, ни отельных спецкурсов по риску в этой академии до сих пор

нет.

Сегодня особенно актуально готовить специалистов, которые могут не только и не

столько пофилософствовать о безопасности, жизненно важных интересах личности, общества

и государства и угрозах этим интересам, а специалистов, которые могут от слов перейти к

делу и посчитать с какими затратами, выгодами и рисками можно достичь той или иной цели,

какими путями их можно достичь и какие процессы, явления и события могут помешать

достижению данной цели, с какой вероятностью и какими последствиями. Но таких

специалистов можно подготовить не на основе философии, а на основе математики, умения

анализировать, прогнозировать и вычислять. А без знания английского языка, компьютерной

техники и последних достижений ведущих университетов мира необходимый уровень

подготовки специалистов просто недостижим. Однако, российская высшая школа к

осуществлению такой подготовки специалистов в большинстве случаев пока не готова ни

методологически (отсутствуют соответствующие программы, планы, учебники), ни

технически (мультимедиа-классы пока только редкая экзотика), ни организационно

(отсутствуют специализированные кафедры, профессора по многим дисциплинам, связанным

с анализом риска и анализом решений, современные программные продукты, и ученые,

являющиеся не только организаторами учебного процесса, а еще и лидерами

соответствующего научного направления). Кстати, для того, чтобы университетские кафедры

являлись бы ни только местом организации учебного процесса, но и научными центрами,

необходимо существенно пересмотреть отношение к балансу между научным и учебным

процессом, гораздо более связать зарплату профессоров и заведующих кафедрами с их

научными результатами, в том числе и за границей, существенно уменьшить учебную

нагрузку для профессоров и выше оценивать владение ими всеми видами интеллектуальной

продукции. Необходимо большее время выделять для подготовки дипломной работы, выше

оценивать время, затраченное профессорами на руководство дипломными и аспирантскими

работами, но и строже спрашивать с профессоров за результаты этой работы. Важным звеном

в оценке работы профессора необходимо ввести результаты социологического опроса

студентов после завершения сдачи зачетов и экзаменов.

Фактически, профессиональную подготовку в области управления риском для

окружающей среды не дает сегодня в России ни один вуз. В то время как на Западе за

последние 10 лет десятки университетов стали готовить специалистов по различным

направлениям анализа риска. Во многих странах мира менеджеры государственных

организаций и частных компаний выработали систему требований к специалистам по анализу

риска. Сейчас настало время, когда, с одной стороны, уже можно обобщить опыт подготовки

специалистов по анализу риска различных университетов, с другой стороны, суммировать

38

Севостьянов В.Л., Харченко С.Г., Ягодин Г.А. Подготовка руководителей городов и регионов к решению

проблем устойчивого развития. Вестник Международного университета. Серия “Государственное и

муниципальное управление”, Выпуск 3. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 2000, с. 64-

65.

18

требования государственных организаций и частных компаний к таким специалистам. Это

поможет гармонизировать учебные планы, программы и учебные материалы для подготовки

специалистов по анализу риска в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню их

подготовки. Важнейшим этапом этой гармонизации является определение того, какими

знаниями и умениями должен обладать специалист в области анализа риска (оценки риска,

управления риском, информационного обеспечения анализа риск и т.д.). Это в свою очередь

определит содержание программы подготовки, круг вопросов, выносимых на экзамен, планы

подготовки, рекомендованную литературу и многое другое. Уровень современных знаний по

анализу риска вполне позволяет выделить те вопросы, которые составляют основы этой науки

по аналогии с физикой, химией, биологией и т.д. Причем именно профессионалы в этой

области, объединенные в обществе по анализу риска, должны определить как круг вопросов,

составляющих основы данной науки, так и интерпретацию основных понятий и терминов. Как

в средние века цеха ремесленников определяли требования, которым должен удовлетворять

мастер, а каким – подмастерье, так и сейчас корпоративная культура в анализе риска должна

определяться профессионалами. В таком профессиональном подходе заинтересованы не

только менеджеры компаний, университетские профессора и руководители государственных

организаций, но и сами студенты, которые стремятся к получению квалификации,

удовлетворяющей современным мировым профессиональным требованиям.

39

Результаты проведенного анализа показали, что Российским вузам необходимо как

можно скорее переориентироваться на международные требования и стандарты, чтобы

российские специалисты могли высоко котироваться на международном рынке труда. Давно

пора открывать специализированные кафедры по анализу риска, управлению риском и т.п.

Этого требуют объективные потребности в таких специалистах во многих организациях,

банках, нефтегазовых, энергетических и транспортных компаниях.

Наука всегда развивалась по пути интернационализации, сейчас к этому процессу

вплотную примыкает и глобализация науки. Результаты развития науки, ее достижения

оцениваются в разных странах, с разных точек зрения, с разных позиций и на основе

различных критериев. Важно только, чтобы эти позиции и взгляды были научно обоснованы, и

чтобы они были выражены количественно. Как писал Лорд Кельвин (Вильям Томпсон):

“Когда вы можете измерить то, о чем вы говорите, и выразить это в определенных цифрах,

тогда вы действительно что-то об этом знаете; но когда вы не можете это измерить,

когда вы не можете выразить это в цифрах, тогда ваше знание ограниченно и

неудовлетворительно, это может быть только началом знания, однако вы в ваших мыслях

только едва продвинулись к стадии научного знания” (в переводе С.Г.Харченко). Как бы ни

различались взгляды ученых из разных стран, но после обсуждения на конференциях и в

научной печати, экспериментальной проверки и подтверждения на практике интерпретация

основных научных фактов, теорий и результатов становится более или менее общей для всего

научного мира. Научные школы, из стен которых вышли эти научные факты, теории и

результаты, становятся авторитетными для ученых из всех стран мира. Ученые, получившие

эти научные факты, теории и результаты становятся примерами, на которые ориентируются не

только студенты, молодые ученые, но и их коллеги во всех странах мира. Этот процесс

интернационализации и глобализации неизбежно охватывает все университеты мира. Именно

этот процесс и вырабатывает требования к тому, как оценивается научный результат, каким

требованиям он должен удовлетворять, как проверяться, как он должен быть представлен для

публикации, как отражен вклад более ранних исследователей и т.д. На основе этих

представлений университеты вырабатывают требования к профессорам и руководителям

кафедр, при приеме их на работу и при переаттестации. Многие университеты за долгую

историю своего существования выработали свои специфические требования к выпускаемым

ими специалистам (бакалаврам, магистрам). Проверка качества этих специалистов на практике

создает соответствующую репутацию не только самим специалистам, но и университетам, их

39

Харченко С.Г. Управление риском: политологический подход. В сб. «Национальная безопасность России:

проблемы и пути обеспечения». М.: Изд-во РАГС, 2003 с.193-210.

19

выпустившим. Поэтому когда при поступлении на работу кандидат предъявляет диплом

Гарвардского, Стэндфордского или Йельского университета, то это сразу предопределяет

определенный уровень знаний и умений, и соответственно определенный уровень зарплаты,

ниже которого выпускник этих университетов никогда не получит. Сейчас, по-видимому, нет

таких стран из числа развитых, где бы не работали выпускники этих университетов. Но не

только университеты определяют уровень требований к специалистам определенных

категорий. Так, например, целый ряд международных ассоциаций выработал международные

требования и стандарты к качеству подготовки специалистов международного уровня,

организовал подготовку таких специалистов, сдачу экзаменов и получение соответствующих

сертификатов. Это может стать хорошим поводом для более активного включения в этот

процесс российской системы высшего образования и, наконец, решить вопрос с подготовкой в

стране специалистов по безопасности и риску. Господствующая сейчас в развитых странах

политика «приемлемого риска» построена на принципе «предвидеть и предупреждать»

негативные изменения в окружающей среде и здоровье человека. А этот подход требует не

только применения лучших методов из практически доступных, но и свободное,

профессиональное владение всеми доступными методами, что осуществимо только при

наличии хорошо подготовленных специалистов, владеющих как современными теориями, так

и практическими методами управления риском. Поэтому подготовка

высококвалифицированных специалистов является принципиально важной основой

экологически безопасного развития Российской Федерации, безопасного от физических,

финансовых, политических, эмоциональных, профессиональных, психологических или других

типов опасностей или последствий отказов, повреждений, ошибок, аварий, или любого

другого вреда при опасных событиях, явлениях или процессах. Именно такая безопасность

является обязательным условием устойчивого развития и повышения интеллектуального

потенциала нации.

40

Прием у президента Международного общества по анализу риска – The Society for Risk

Analysis (SRA) руководителей региональных организаций в городе Сан-Антонио, штат Техас,

США, 2007 г. Слева направо: доктор физико-математических наук, профессор С.Г.Харченко

(Россия), действующий президент SRA (2007 года) - председатель оргкомитета конференции,

профессор Джонатан Винер (США), бывший президент SRA (2006 года), профессор Кимберли

Томпсон, бывший президент SRA (2005 года), профессор Кристофер Фрей.

40

Харченко С. Г. Анализ риска - инструмент управления экологической безопасностью. Ж. Мировой опыт и

экономика России. № 2(3), декабрь 2005, с.50-51.