Губарев А.В., Никифоров С.С. Конструкция автомобилей. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

91

сцепления усилие управления, создаваемое водителем, от педали 14 через систему

рычагов передается на трос 10, далее на рычаг 9, который поворачивает вал с вил-

кой (см. рис. 3.51б).

Зазор между подшипником муфты и рычагами выключения (секторами диа-

фрагменной пружины) обеспечивается наличием свободного хода рычага 9,

рис. 3.53, величина которого регулируется в пределах 3,5…4 мм гайками 6 и 7.

Если трос крепится к рычагу вала вилки серьгой, как в автомобилях ВАЗ-2109,

регулировка производится гайками 17 и 18, см. также рис. 3.54.

3.5.2. Гидравлические приводы

Обеспечивают плавное включение сцепления. С применением гидропривода

упрощается передача усилия на значительные расстояния и в неудобные для ме-

ханического привода места.

Рис. 3.53. Механический привод выключения сцепления автомоби-

ля ВАЗ-2110: 1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки

троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса;

5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контр-

гайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления;

10 – верхний наконечник троса; 11 – упорная пластина; 12 – верх-

ний наконечник оболочки троса; 13 – уплотнитель; 14 – педаль

сцепления; 15 – пружина педали сцепления; 16 – кронштейн педали

сцепления; 17, 18 – гайки

92

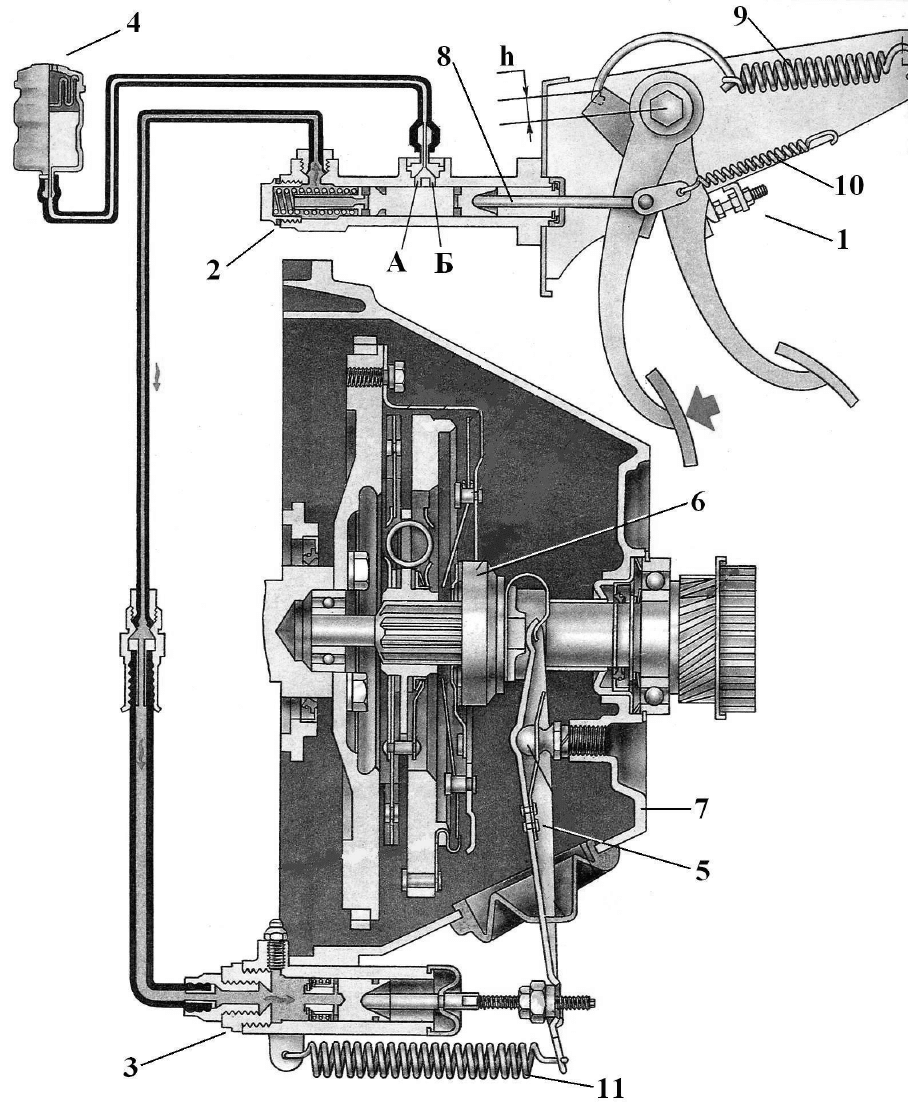

В состав привода входят, рис. 3.55:

– узел педали,

– главный цилиндр,

– бачок с запасом рабочей жидкости,

– трубопроводы,

– рабочий цилиндр.

При нажатии на педаль усилие через толкатель 8 передается поршням главно-

го цилиндра. В главном цилиндре создается избыточное давление рабочей жидко-

сти (см. ниже), под действием которого жидкость по трубопроводам поступает в

рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра (см. также рис. 3.59) перемещает-

ся, через шток воздействует на вилку 5, начинается выключение сцепления. При

отпускании педали (сцепление включается) толкатель 8 прекращает воздейство-

вать на поршни главного цилиндра, которые под действием возвратной пружины

главного цилиндра возвращаются в исходное положение. Давление в главном ци-

линдре уменьшается. Под действием нажимной пружины сцепления и оттяжной

пружины 11 поршень рабочего цилиндра 3 перемещается в исходное положение,

рабочая жидкость вытесняется в главный цилиндр.

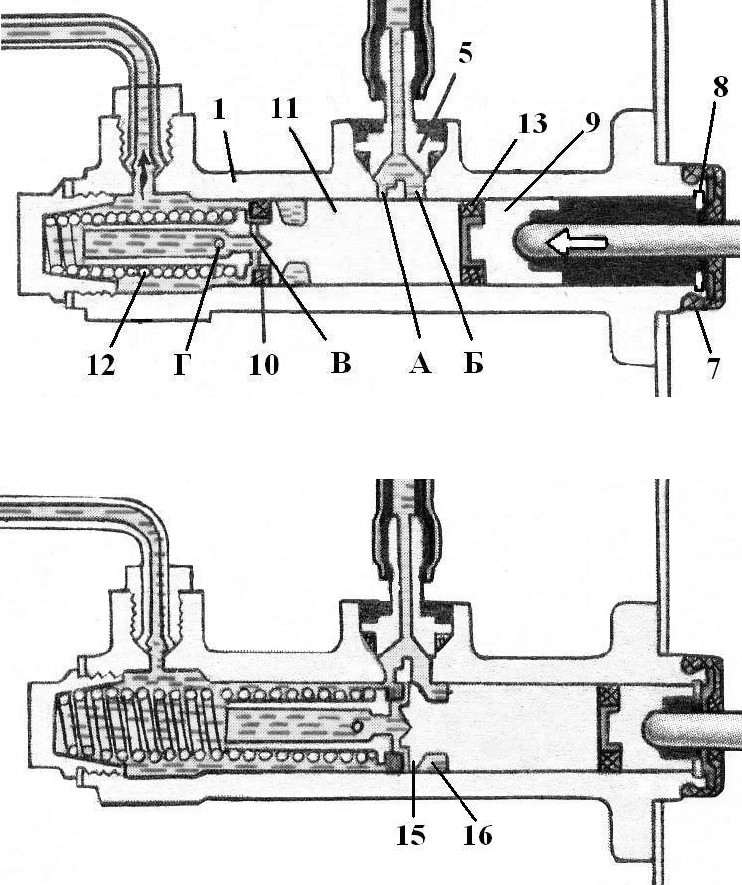

Работа главного цилиндра гидропривода сцепления автомобилей ВАЗ,

рис. 3.56.

В исходном положении, рис. 3.56б, т.е. педаль сцепления отпущена (сцепление

включено), поршень 11 под воздействием пружины 12 находится в крайнем по-

ложении, упершись в поршень 9, который в свою очередь упирается в стопорное

кольцо 8. Зазор между поршнем 9 и торцом толкателя педали составляет

0,1…0,5 мм. Этот зазор регулируется изменением положения упора педали (см.

рис. 3.55). Рабочая полость главного цилиндра соединена с питательным бачком

через отверстие «А», т.к. переднее уплотнительное кольцо 10 находится правее

(по рисунку) этого отверстия. Промежуточный поршень 9 применяется для того,

чтобы разгрузить основной поршень 11 от радиальных нагрузок, возникающих от

Рис. 3.54. Регулировка свободно-

го хода рычага вала механизма

выключения сцепления автомо-

биля ВАЗ-2109

93

воздействия толкателя педали. Кольцо 13 сжимается между поршнями 11 и 9, что

предотвращает вытекание жидкости из цилиндра.

Рис. 3.55. Гидравлический привод выключения сцепления задне- и полнопри-

водных автомобилей ВАЗ: 1 – узел педали, 2 – главный цилиндр, 3 – рабочий

цилиндр, 4 – питательный бачок, 5 – вилка механизма выключения сцепления,

6 – муфта, 7 – картер сцепления, 8 – толкатель, 9 – сервопружина, 10 – воз-

вратная пружина, 11 – оттяжная пружина, А и Б – подробнее см. рис. 3.56

94

При выключении сцепления толкатель педали перемещает поршень 9 (влево

на рис, 3.56а), который заставляет перемещаться поршень 11, пружина 12 при

этом сжимается. Переднее уплотнительное кольцо 10 имеет возможность осевого

перемещения в канавке поршня в пределах торцевого зазора. При движении

поршня влево кольцо 10 прижимается к правому торцу своей канавки. Как только

кольцо 10 перекроет отверстие «А», в полости главного цилиндра начинает воз-

растать давление рабочей жидкости. Таким образом, при выключении сцепления

кольцо 10 выполняет уплотняющую функцию.

б)

а)

Рис. 3.56. Схема работы главного цилиндра гидропривода выключения

сцепления автомобилей ВАЗ: а – выключение сцепления, б – включе-

ние сцепления; 1 – корпус, 5 – штуцер, 7 – колпачок, 8 – стопорное

кольцо, 9 – поршень толкателя, 10 – переднее уплотнительное кольцо,

11 – поршень главного цилиндра, 12 – возвратная пружина, 13 – заднее

уплотнительное кольцо, 15 – перемычка, 16 – задняя канавка

95

При включении сцепления (педаль отпускается) поршень 11 под действием

пружины 12 перемещается вправо, уплотнительное кольцо 10 прижимается к ле-

вому торцу своей канавки. Из-за перекладки уплотнительного кольца рабочая по-

лость главного цилиндра соединяется с пополнительным бачком по пути: отвер-

стие в торце поршня 11 и отверстие «Г» – отверстие «В» – диаметральный зазор

между кольцом 10 и его канавкой в поршне 11 – зазор между торцом кольца 10 и

торцом его канавки в поршне 11 – радиальный зазор между корпусом цилиндра и

перемычкой 15 – задняя проточка 16 – впускное отверстие «Б». Это соединение

происходит раньше, чем кольцо 10 откроет отверстие «А», и в случае резкого от-

пускания педали сцепления, когда жидкость не успевает перетечь из рабочего ци-

линдра, заполнение полости главного цилиндра происходит из питательного бач-

ка по указанному пути. При таком режиме работы кольцо 10 выполняет уже роль

клапана, что предотвращает возникновение разряжения в гидроприводе и образо-

вание паровых пробок. В дальнейшем, когда поршень 11 возвращается в исходное

состояние и отверстие «А» открывается, излишки жидкости, поступающей из ра-

бочего цилиндра, через это отверстие вытесняются в питательный бачок. Общий

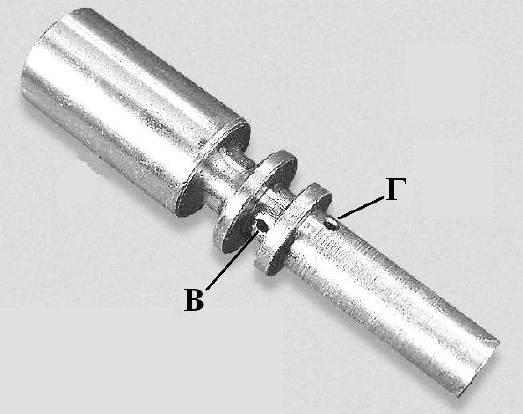

вид поршня главного цилиндра представлен на рис. 3.57.

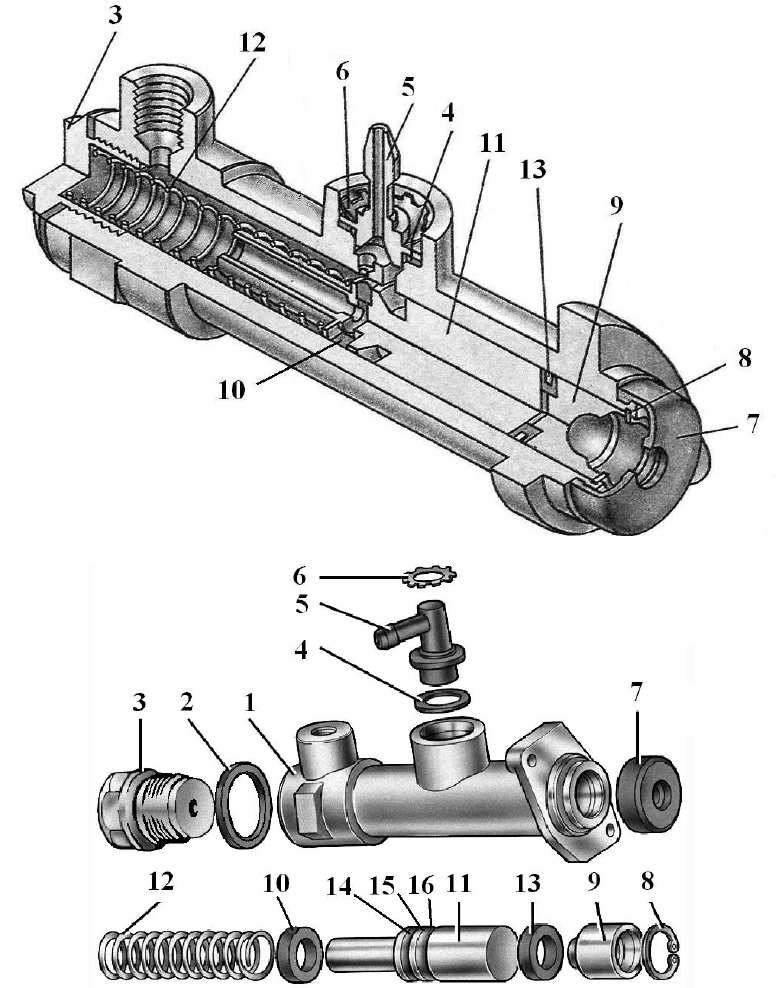

Конструкция главного цилиндра представлена на рис. 3.58, конструкция рабо-

чего цилиндра – на рис. 3.59. В рабочем цилиндре имеется штуцер для удаления

воздуха из системы гидропривода сцепления.

Существуют и другие конструктивные решения, позволяющие предотвратить

возникновение разряжения в главном цилиндре при резком отпускании педали

сцепления, например, в автомобилях ГАЗ, рис. 3.60.

В данной конструкции уплотнительная манжета 4 также выполняет функции

клапана, т.к. имеет возможность осевого перемещения. Шайба 6 предназначена

для предотвращения «заплыва» манжеты 4 в перепускные отверстия «Г». При

возникновении разряжения в рабочей полости жидкость перетекает в эту полость

Рис. 3.57. Общий вид поршня

главного цилиндра гидроприво-

да выключения сцепления авто-

мобилей ВАЗ

96

из питательного бачка по пути: отверстие «Б» – нерабочая полость поршня 3 – от-

верстия «Г» – зазор между шайбой 6 и торцом поршня 3 – кромка манжеты 6.

Рис. 3.58. Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

автомобилей ВАЗ: а – конструкция, б – детали главного цилиндра;

1 – корпус, 2 – уплотнительная прокладка, 3 – пробка, 4 – проклад-

ка, 5 – штуцер, 6 – стопорная шайба, 7 – колпачок, 8 – стопорное

кольцо, 9 – поршень толкателя, 10 – переднее уплотнительное

кольцо, 11 – поршень главного цилиндра, 12 – возвратная пружина,

13 – заднее уплотнительное кольцо, 14 – передняя канавка, 15 – пе-

ремычка, 16 – задняя канавка

а)

б)

97

3.6. Усилители привода выключения фрикционного сцепления

Применяются с целью облегчения управления сцеплением.

Простейшим усилителем является пружинный усилитель, используемый в ав-

томобилях ВАЗ, см. рис. 3.55. Основным элементом усилителя является сервоп-

ружина 9. Когда педаль отпущена (сцепление включено), ось пружины проходит

ниже оси вращения педали, рис. 3.61а точка Б, и усилие сервопружины 9 сумми-

руется с усилием оттяжной пружины 10, удерживая педаль в крайнем правом (по

рисунку) положении. При нажатии на педаль, рис. 3.55, левый конец сервопру-

Рис. 3.59. Рабочий ци-

линдр гидропривода вы-

ключения сцепления ав-

томобилей ВАЗ: 1 – толка-

тель вилки, 2 – защитный

колпачок, 3 – уплотни-

тельное кольцо, 4 – пор-

шень рабочего цилиндра,

5 – опорная тарелка,

6 – пружина, 7 – опорная

шайба, 8 – штуцер,

9 – пробка

Рис. 3.60. Главный ци-

линдр гидропривода вы-

ключения сцепления ав-

томобилей ГАЗ: 1 – тол-

катель педали, 2 – защит-

ный колпачок, 3 – пор-

шень главного цилиндра,

4 – внутренняя уплотни-

тельная манжета, 5 – кор-

пус главного цилиндра,

6 – стальная шайба,

А – компенсационное от-

верстие, Б – перепускное

отверстие, В – перепуск-

ные отверстия в головке

поршня

98

жины начинает подниматься, ось пружины при полностью нажатой педали зани-

мает положение выше оси вращения педали. На педали создается момент от уси-

лия пружины на плече h, который позволяет снизить усилие воздействия на пе-

даль со стороны водителя на 20…30% при удержании сцепления в выключенном

состоянии.

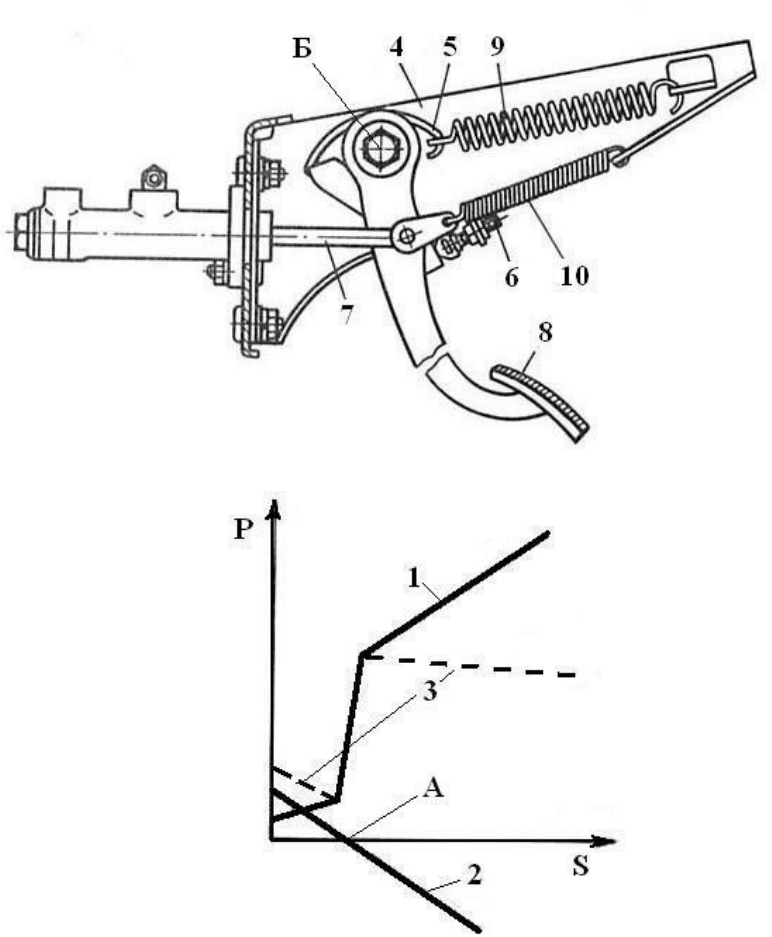

На рис. 3.61б представлен график, иллюстрирующий работу пружинного уси-

лителя. Зависимость 1 характеризует изменение усилия воздействия на педаль P

от величины перемещения педали S без усилителя. Первый участок зависимости 1

б)

а)

Рис. 3.61. Пружинный усилитель привода выключения сцепления

автомобилей ВАЗ: а – положение педали при включенном сцеп-

лении, б – характеристики работы: 1 – без усилителя, 2 – сервоп-

ружины, 3 – с усилителем; 4 – кронштейн, 5 – крючок, 6 – огра-

ничитель положения педали, 7 – шток, 8 – педаль, 9 – сервопру-

жина, 10 – оттяжная пружина

99

соответствует свободному ходу педали, когда при ее нажатии преодолевается

только усилие оттяжной пружины 10. Второй участок соответствует той части ра-

бочего хода педали, в ходе которого происходит также деформация диафрагмен-

ной нажимной пружины в процессе выключения сцепления. Третий участок зави-

симости 1 характеризуется снижением темпа роста усилия на педали, что обеспе-

чивается свойством диафрагменной пружины (см. рис. 3.26г).

Зависимость 2 на рис. 3.61б характеризует изменение усилия воздействия на

педаль P от величины перемещения педали S только от сервопружины (т.е. в до-

пущении, что педаль не соединена штоком 7 с главным цилиндром сцепления).

Сервопружина имеет некоторое начальное натяжение, которое необходимо пре-

одолеть для страгивания педали. До точки «А» усилие на педали уменьшается,

несмотря на растяжение сервопружины из-за смещения положения оси пружины

ближе к оси вращения педали (точка «Б» на рис. 3.61а). Точка «А» соответствует

положению, при котором ось сервопружины проходит через ось вращения педали,

и при дальнейшем перемещении педали усилие от растянутой сервопружины соз-

дает момент, по направлению совпадающий с направлением вращения педали во-

круг точки «Б». Поэтому на графике усилие нажатия на педаль меняет знак, т.е.

педаль поворачивается от сервопружины даже при отсутствии внешнего воздей-

ствия.

Зависимость 3 на рис. 3.61б характеризует изменение усилия воздействия на

педаль P от величины перемещения педали S при выключении сцепления с пру-

жинным усилителем (сумма зависимостей 1 и 2). Видно, что применение пружин-

ного усилителя позволяет снизить требуемое максимальное усилие воздействия

на педаль и облегчить ее удержание при выключенном сцеплении.

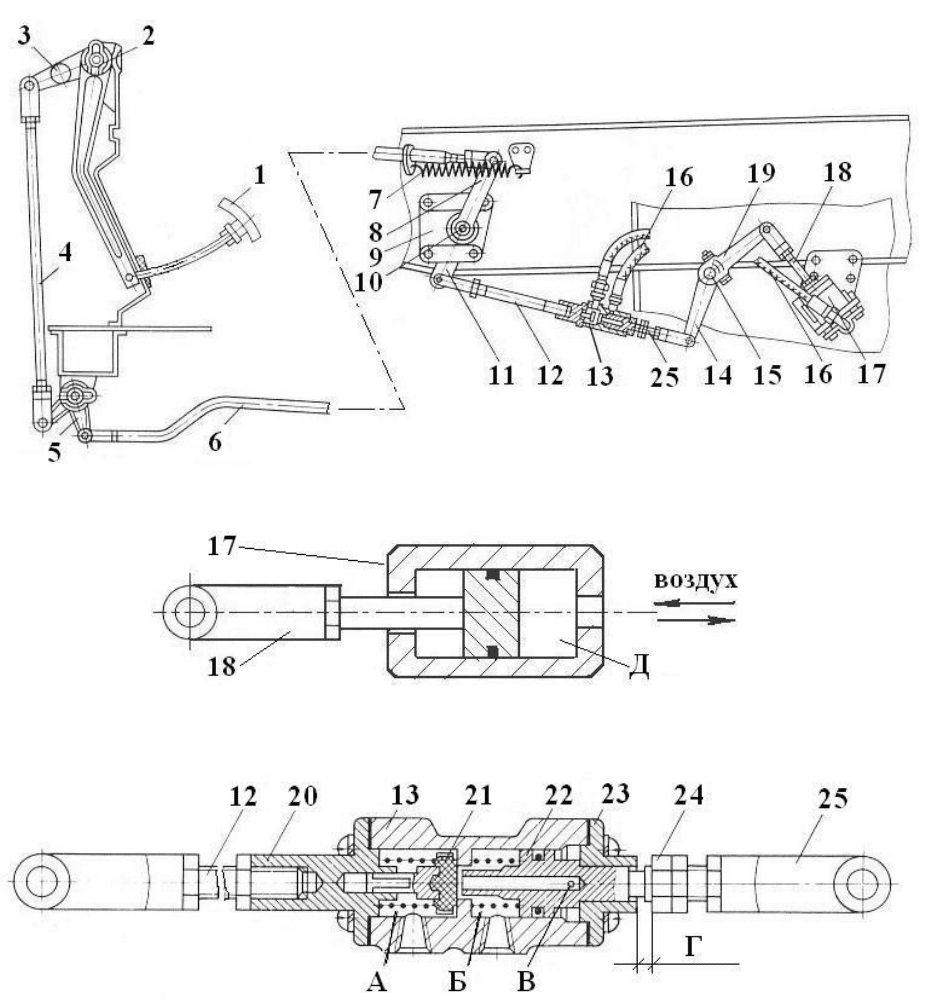

На грузовых автомобилях, имеющих источник сжатого воздуха, применяется

привод сцепления с пневматическим усилителем. Главное условие функциониро-

вание подобного привода – обеспечение управления сцеплением даже в случае

неисправности усилителя или отсутствии сжатого воздуха. Поэтому привод явля-

ется механическим, состоящим из тяг и рычагов, рис. 3.62а, с параллельно вклю-

ченным с силовую цепь исполнительным пневмоцилиндром 17, который пред-

ставляет собой цилиндр с поршнем, рис. 3.62б. При выключении сцепления в по-

лость «Д» пневмоцилиндра подается сжатый воздух. Усилие, создаваемое давле-

нием сжатого воздуха на поршень пневмоцилиндра, через шток 18 передается на

рычаг 19, который закреплен на шлицах валика 15 вилки выключения сцепления.

Следует отметить, что в данной конструкции применяется механизм выключения

сцепления вилкой на валу (подробнее см. рис. 3.51а). Усилие от рычага 19 сумми-

руется с усилием воздействия водителя на педаль 1, которое передается по пути:

рычаг 3 – тяга 4 – рычаг 5 – тяга 6 – рычаг 8 – тяга 12 – клапан 13 – тяга 25 – ры-

чаг 14 – валик вилки выключения сцепления 15. При включении сцепления (води-

тель отпускает педаль 1) воздух из полости «Д» пневмоцилиндра 17 удаляется.

Управление потоком воздуха, поступающим в исполнительный пневмоци-

линдр 17, осуществляется клапаном 13, который последовательно включен в си-

ловую цепь механического привода. Полость «А» клапана 13 (рис. 3.62в) соеди-

100

нена с тормозным краном пневмосистемы автомобиля, т.е. находится под давле-

нием сжатого воздуха.

Отверстие «В» соединено с атмосферой, полость «Б» – с рабочей полостью

«Д» исполнительного пневмоцилиндра 17. При отпущенной педали 1 имеется за-

а)

в)

б)

Рис. 3.62. Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ-5335 с пневмати-

ческим усилителем: а – привод, б – схема исполнительного пневмоцилинд-

ра, в – конструкция клапана усилителя; 1 – педаль; 2, 10 – валики; 3, 8, 11 и

19 – рычаги; 4, 6, 12 и 25 – тяги; 5 – двуплечий рыча; 7 – пружина; 9 – крон-

штейн; 13 – корпус клапана; 16 – шланг; 17 – исполнительный пневмоци-

линдр; 18 – шток пневмоцилиндра; 20 и 23 – крышки; 21 – клапан; 22 – шток

клапана; 24 – регулировочная гайка