Гордеев А.В. Операционные системы

Подождите немного. Документ загружается.

Прерывания

21

множество команд, называемых привилегированными, не исполняется. К приви-

легированным командам помимо команд ввода-вывода относятся и команды пе-

реключения режима работа центрального процессора, и команды инициализации

некоторых системных регистров процессора. При попытке использовать команду,

запрещенную в данном режиме, происходит внутреннее прерывание, и управле-

ние передается самой операционной системе.

Наконец, существуют собственно программные прерывания. Эти прерывания про-

исходят по соответствующей команде прерывания, то есть по этой команде про-

цессор осуществляет практически те же действия, что и при обычных внутренних

прерываниях. Этот механизм был специально введен для того, чтобы переключе-

ние на системные программные модули происходило не просто как переход на

подпрограмму, а точно таким же образом, как и обычное прерывание. Этим, преж-

де всего, обеспечивается автоматическое переключение процессора в привилеги-

рованный режим с возможностью исполнения любых команд.

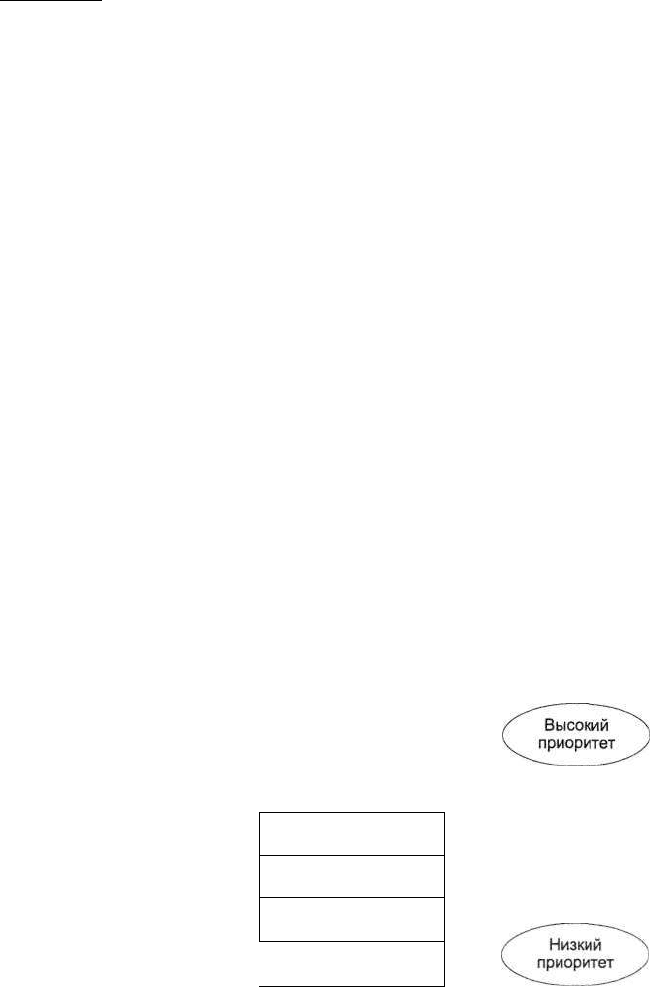

Сигналы, вызывающие прерывания, формируются вне процессора или в самом

процессоре, они могут возникать одновременно. Выбор одного из них для обра-

ботки осуществляется на основе приоритетов, приписанных каждому типу преры-

вания. Так, со всей очевидностью, прерывания от схем контроля процессора долж-

ны обладать наивысшим приоритетом (действительно, если аппаратура работает

неправильно, то не имеет смысла продолжать обработку информации). На рис. 1.3

изображен обычный порядок (приоритеты) обработки прерываний в зависимости

от типа прерываний. Учет приоритета может быть встроен в технические средства,

а также определяться операционной системой, то есть кроме аппаратно реализо-

ванных приоритетов прерывания большинство вычислительных машин и комп-

лексов допускают программно-аппаратное управление порядком обработки сигна-

лов прерывания. Второй способ, дополняя первый, позволяет применять различные

дисциплины обслуживания прерываний.

Средства контроля процессора

Системный таймер

Внешние устройства <

Рис. 1.3. Распределение прерываний по уровням приоритета

Наличие сигнала прерывания не обязательно должно вызывать прерывание ис-

полняющейся программы. Процессор может обладать средствами защиты от пре-

рываний: отключение системы прерываний, маскирование (запрет) отдельных сиг-

Магнитные диски

Сетевое оборудование

Терминалы

ммные прерывания

22

Глава 1. Основные понятия

налов прерывания. Программное управление этими средствами (существуют спе-

циальные команды для управления работой системы прерываний) позволяет опе-

рационной системе регулировать обработку сигналов прерывания, заставляя про-

цессор обрабатывать их сразу по приходу; откладывать обработку на некоторое

время; полностью игнорировать прерывания. Обычно операция прерывания вы-

полняется только после завершения выполнения текущей команды. Поскольку

сигналы прерывания возникают в произвольные моменты времени, то на момент

прерывания может существовать несколько сигналов прерывания, которые могут

быть обработаны только последовательно. Чтобы обработать сигналы прерывания

в разумном порядке, им (как уже отмечалось) присваиваются приоритеты. Сигнал

с более высоким приоритетом обрабатывается в первую очередь, обработка осталь-

ных сигналов прерывания откладывается.

Программное управление специальными регистрами маски (маскирование сигна-

лов прерывания) позволяет реализовать различные дисциплины обслуживания.

• С относительными приоритетами, то есть обслуживание не прерывается даже

при наличии запросов с более высокими приоритетами. После окончания об-

служивания данного запроса обслуживается запрос с наивысшим приоритетом.

Для организации такой дисциплины необходимо в программе обслуживания

данного запроса наложить маски на все остальные сигналы прерывания или

просто отключить систему прерываний.

О С абсолютными приоритетами, то есть всегда обслуживается прерывание с

наивысшим приоритетом. Для реализации этого режима необходимо на время

обработки прерывания замаскировать все запросы с более низким приорите-

том. При этом возможно многоуровневое прерывание, то есть прерывание про-

грамм обработки прерываний. Число уровней прерывания в этом режиме изме-

няется И зависит от приоритета запроса.

• По принципу стека, или, как иногда говорят, по дисциплине LCFS (Last Come

First Served — последним пришел, первым обслужен), то есть запросы с более

низким приоритетом могут прерывать обработку прерывания с более высоким

приоритетом. Дли этого необходимо не накладывать маску ни на один из сиг-

налов прерывания и не выключать систему прерываний.

Следует особо отметить, что для правильной реализации последних двух дисцип-

лин нужно обеспечить полное маскирование системы прерываний при выполне-

нии шагов 1-4 и 6-7. Это необходимо для того, чтобы не потерять запрос и пра-

вильно его обслужить. Многоуровневое прерывание должно происходить на этапе

собственно обработки прерывания, а не на этапе перехода с одного процесса вы-

числений на другой.

Управление ходом выполнения задач со стороны операционной системы заключа-

ется в организации реакций на прерывания, в организации обмена информацией

(данными и программами), в предоставлении необходимых ресурсов, в динамике

выполнения задачи и в организации сервиса. Причины прерываний определяет

операционная система (модуль, который называют супервизором прерываний), она

же и выполняет действия, необходимые при данном прерывании и в данной ситуа-

ции. Поэтому в состав любой операционной системы реального времени прежде

Прерывания

23

всего входят программы управления системой прерываний, контроля состояний

задач и событий, синхронизации задач, средства распределения памяти и управле-

ния ею, а уже потом средства организации данных (с помощью файловых систем

и т. д. Следует однако заметить, что современная операционная система реального

времени должна вносить в аппаратно-программный комплекс нечто большее, не-

жели просто обеспечение быстрой реакции на прерывания.

Как мы уже знаем, при появлении запроса на прерывание система прерываний

идентифицирует сигнал и, если прерывания разрешены, то управление передает-

ся на соответствующую подпрограмму обработки. Из рис. 1.2 видно, что в под-

программе обработки прерывания имеется две служебные секции. Это — первая

секция, в которой осуществляется сохранение контекста прерываемых вычисле-

ний, который не смог быть сохранен на шаге 2, и последняя, заключительная сек-

ция, в которой, наоборот, осуществляется восстановление контекста. Для того что-

бы система прерываний не среагировала повторно на сигнал запроса на прерывание,

она обычно автоматически «закрывает» (отключает) прерывания, поэтому необ-

ходимо потом в подпрограмме обработки прерываний вновь включать систему пре-

рываний. В соответствии с рассмотренными режимами обработки прерываний

(с относительными и абсолютными приоритетами и по правилу LCFS) установка

этих режимов осуществляется в конце первой секции подпрограммы обработки.

Таким образом, на время выполнения центральной секции (в случае работы в ре-

жимах с абсолютными приоритетами и по дисциплине LCFS) прерывания разре-

шены. На время работы заключительной секции подпрограммы обработки систе-

ма прерываний вновь должна быть отключена и после восстановления контекста

опять включена. Поскольку эти действия необходимо выполнять практически

в каждой подпрограмме обработки прерываний, во многих операционных систе-

мах первые секции подпрограмм обработки прерываний выделяются в уже упо-

минавшийся специальный системный программный модуль, называемый супер-

визором прерываний.

Супервизор прерываний прежде всего сохраняет в дескрипторе текущей задачи ра-

бочие регистры процессора, определяющие контекст прерываемого вычислитель-

ного процесса. Далее он определяет ту подпрограмму, которая должна выполнить

действия, связанные с обслуживанием настоящего (текущего) запроса на преры-

вание. Наконец, перед тем, как передать управление на эту подпрограмму, супер-

визор прерываний устанавливает необходимый режим обработки прерывания.

После выполнения подпрограммы обработки прерывания управление вновь пере-

дается ядру операционной системы. На этот раз уже на тот модуль, который зани-

мается диспетчеризацией задач (см. раздел «Планирование и диспетчеризация

процессов и задач» в главе 2). И уже диспетчер задач, в свою очередь, в соответ-

ствии с принятой дисциплиной распределения процессорного времени (между

выполняющимися вычислительными процессами) восстановит контекст той за-

дачи, которой будет решено выделить процессор. Рассмотренную нами схему ил-

люстрирует рис. 1.4.

Как мы видим из рисунка, здесь отсутствует возврат в прерванную ранее програм-

му непосредственно из самой подпрограммы обработки прерывания. Для прямого

24

Глава 1. Основные понятия

возврата достаточно адрес возврата сохранить в стеке, что и делает аппаратура

процессора. При этом стек легко обеспечивает возможность возврата в случае вло-

женных прерываний, поскольку он всегда реализует дисциплину LCFS.

Выполнение кода

подпрограммы

обработки прерывания

Эта подпрограмма

уже не заботится

о сохранении

контекста прерванного

процесса

Диспетчер задач

Выбор готовой

к выполнению

задачи (на основе

принятой дисциплины

обслуживания)

Восстановление

контекста задачи,

установка прежнего

режима работы

системы прерываний

и передача

управления

этой задаче

Рис. 1.4. Обработка прерывания при участии супервизоров ОС

Однако если бы контекст вычислительных процессов сохранялся просто в стеке,

как это обычно реализуется аппаратурой, а не в специальных структурах данных,

называемых дескрипторами, о чем будет подробно изложено чуть позже, то у нас

не было бы возможности гибко подходить к выбору той задачи, которой нужно

передать процессор после завершения работы подпрограммы обработки прерыва-

ния. Естественно, что это только общий принцип. В конкретных процессорах и в

конкретных операционных системах могут существовать некоторые отступления

от рассмотренной схемы и/или дополнения. Например, в современных процессо-

рах часто имеются специальные аппаратные возможности для сохранения контек-

ста прерываемого вычислительного процесса непосредственно в его дескрипторе,

то есть дескриптор процесса (по крайней мере его часть) становится структурой

данных, которую поддерживает аппаратура.

Исполняемая

программа

1

Супервизор прерываний

Отключение

прерываний, сохранение

контекста прерванной

программы в ее

дескрипторе,установка

режима работы системы

прерываний

(маскирование)

Определение адреса

программного модуля,

обслуживающего запрос

на прерывание,

и передача управления

на него

Для полного понимания принципов создания и механизмов реализации рассмат-

риваемых далее современных операционных систем необходимо знать архитекту-

ру и, в частности, особенности системы прерывания персональных компьютеров.

Этот вопрос более подробно рассмотрен в главе 4, посвященной архитектуре мик-

ропроцессоров i80x86.

Понятия вычислительного процесса

и ресурса

Понятие последовательного

1

вычислительного процесса, или просто процесса,

является одним из основных при рассмотрении операционных систем. Как поня-

тие процесс является определенным видом абстракции, и мы будем придерживаться

следующего неформального определения, приведенного в [47]. Последовательный

процесс, иногда называемый задачей

2

(task), — это отдельная программа с ее дан-

ными, выполняющаяся на последовательном процессоре. Напомним, что под

последовательным мы понимаем такой процессор, в котором текущая команда

выполняется после завершения предыдущей. В современных процессорах мы стал-

киваемся с ситуациями, когда возможно параллельное выполнение нескольких

команд. Это делается для повышения скорости вычислений. В этих процессорах

параллелизм достигается двумя основными способами — организацией конвейер-

ного механизма выполнения команды и созданием нескольких конвейеров. Одна-

ко в подобных процессорах аппаратными решениями обязательно достигается ло-

гическая последовательность в выполнении команд, предусмотренная программой.

Необходимость этого объясняется в главе 7, посвященной организации параллель-

ных вычислительных процессов.

Концепция процесса предполагает два аспекта: во-первых, он является носителем

данных и, во-вторых, он собственно и выполняет операции, связанные с обработ-

кой этих данных.

В качестве примеров процессов (задач) можно назвать прикладные программы

пользователей, утилиты и другие системные обрабатывающие программы. Про-

цессом может быть редактирование какого-либо текста, трансляция исходной про-

граммы, ее компоновка, исполнение. Причем трансляция какой-нибудь исходной

программы является одним процессом, а трансляция следующей исходной про-

граммы — другим процессом, поскольку транслятор как объединение программ-

ных модулей здесь выступает как одна и та же программа, но данные, которые он

обрабатывает, являются разными.

Слово «последовательный» в большинстве случаев опускается. Считается, что речь идет о вычисле-

ниях, осуществляемых на обычных «последовательных» процессорах, которые выполняют команду

за командой, а не параллельно несколько команд за один такт.

" концепции, которая получила наибольшее распространение в 70-е годы, задача — это совокуп-

ность связанных между собой и образующих единое целое программных модулей и данных, требую-

щая ресурсов вычислительной системы для своей реализации. В последующие годы задачей стали

называть единицу работы, для выполнения которой предоставляется центральный процессор. Вы-

числительный процесс может включать в себя несколько задач.

26

Глава 1. Основные понятия

Концепция процесса преследует цель выработать механизмы распределения и уп-

равления ресурсами. Понятие ресурса, так же как и понятие процесса, является,

пожалуй, основным при рассмотрении операционных систем. Термин ресурс обыч-

но применяется по отношению к многократно используемым, относительно ста-

бильным и часто недостающим объектам, которые запрашиваются, задействуются

и освобождаются в период их активности. Другими словами, ресурсом называется

всякий объект, который может распределяться внутри системы.

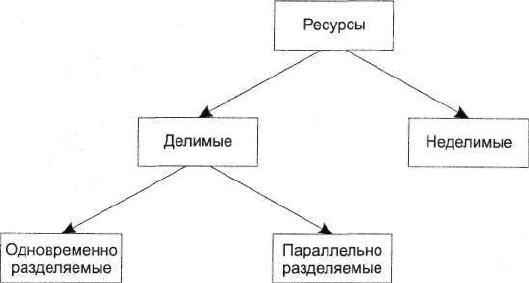

Ресурсы могут быть разделяемыми, когда несколько процессов используют их одно-

временно (в один и тот же момент времени) или параллельно (попеременно в тече-

ние некоторого интервала времени), а могут быть и неделимыми (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Классификация ресурсов

При разработке первых систем ресурсами считались процессорное время, память,

каналы ввода-вывода и периферийные устройства [22, 53]. Однако очень скоро

понятие ресурса стало гораздо более универсальным и общим. Различного рода

программные и информационные ресурсы также могут быть определены для сис-

темы как объекты, которые могут разделяться и распределяться и доступ к кото-

рым необходимо соответствующим образом контролировать. В настоящее время

понятие ресурса превратилось в абстрактную структуру с целым рядом атрибутов,

характеризующих способы доступа к этой структуре и ее физическое представле-

ние в системе. Более того, помимо системных ресурсов, о которых мы сейчас гово-

рили, ресурсами стали называть и такие объекты, как сообщения и синхросигна-

лы, которыми обмениваются задачи.

В первых вычислительных системах любая программа могла выполняться только

после полного завершения предыдущей. Поскольку эти первые вычислительные

системы были построены в соответствии с принципами, изложенными в извест-

ной работе Яноша Джона фон Неймана, все подсистемы и устройства компьютера

управлялись исключительно центральным процессором. Центральный процессор

осуществлял и выполнение вычислений, и управление операциями ввода-вывода

данных. Соответственно, пока осуществлялся обмен данными между оперативной

памятью и внешними устройствами, процессор не мог выполнять вычисления.

Понятия вычислительного процесса и ресурса

27

Введение в состав вычислительной машины специальных контроллеров позволи-

ло совместить во времени (распараллелить) операции вывода полученных данных

и последующие вычисления на центральном процессоре. Однако все равно процес-

сор продолжал часто и долго простаивать, дожидаясь завершения очередной опера-

ции ввода-вывода. Поэтому было предложено организовать так называемый муль-

типрограммный, или мультизадачный, режим работы вычислительной системы.

Мультипрограммирование,

многопользовательский режим работы

и режим разделения времени

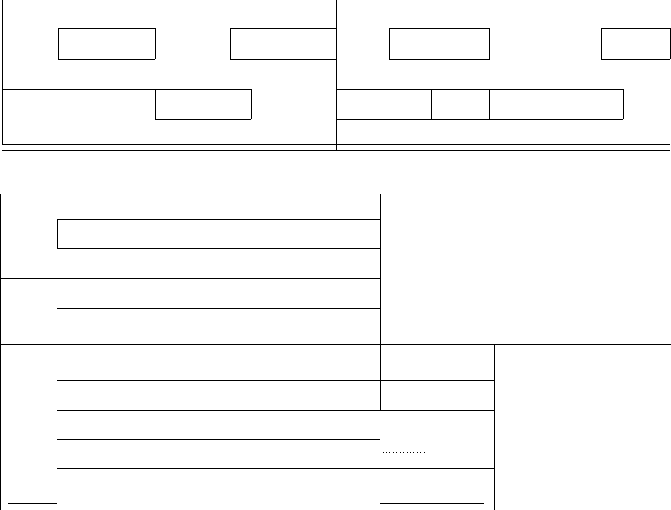

Вкратце суть мультипрограммного режима работы заключается в том, что пока

одна программа (один вычислительный процесс, как мы теперь говорим) ожидает

завершения очередной операции ввода-вывода, другая программа (а точнее, дру-

гая задача) может быть поставлена на решение (рис. 1.6). Это позволяет более полно

использовать имеющиеся ресурсы (например, центральный процессор начинает

меньше простаивать, как это видно из рисунка) и уменьшить общее (суммарное)

время, необходимое для решения некоторого множества задач.

CPU

Задач

а А

•' • -;• \

Задача В

Вв

CPU

CPU

''- •

•*

Задача А

Задача В

--|

••

Рис. 1.6. Пример выполнения двух программ в мультипрограммном режиме

На рисунке в качестве примера изображена такая гипотетическая ситуация, при

которой благодаря совмещению во времени двух вычислительных процессов об-

28

Глава 1. Основные понятия

щее время их выполнения получается меньше, чем если бы их выполняли по оче-

реди (запуск одного начинался бы только после полного завершения другого). Из

этого же рисунка видно, что время выполнения каждого процесса в общем случае

больше, чем если бы мы выполняли каждый из них как единственный.

При мультипрограммировании повышается пропускная способность системы, но

отдельный процесс никогда не может быть выполнен быстрее, чем если бы он вы-

полнялся в однопрограммном режиме (всякое разделение ресурсов замедляет ра-

боту одного из участников за счет дополнительных затрат времени на ожидание

освобождения ресурса).

Мультипрограммирование стало применяться все чаще и шире в 60-х годах XX ве-

ка, когда крупные компании получили, наконец, возможность приобретать в соб-

ственность вычислительную технику и использовать ее для решения своих задач.

До этого времени вычислительная техника была доступна, прежде всего, для воен-

ных целей и решения отдельных задач общегосударственного масштаба. А посколь-

ку стоимость компьютеров в то время была чрезвычайно большой, то компании,

вложив свои капиталы в вычислительную технику, захотели за счет продажи ма-

шинного времени не только покрыть те расходы, которые сопутствовали ее приоб-

ретению и использованию, но и зарабатывать дополнительные деньги, то есть по-

лучать прибыль. Машинное время стали активно продавать, сдавая в аренду

имеющиеся компьютеры, и потенциальная возможность решать в единицу време-

ни большее количество задач, возможно от разных клиентов, стала выступать ос-

новным стимулом в развитии способов организации вычислений и операционных

систем.

Задачи пользователей ставились в очередь на решение, и распределение времени

центрального процессора и других ресурсов компьютера между несколькими вы-

полняющимися вычислительными процессами позволяло организовать параллель-

ное выполнение сразу нескольких задач. Эти задачи могли относиться и к одному

пользователю, и к нескольким. Однако ставил их на решение оператор вычисли-

тельной системы.

Приблизительно в то же время, может быть чуть позже, стали активно развивать-

ся всевозможные устройства ввода и вывода данных. Не стояло на месте и систем-

ное программное обеспечение. Появилась возможность пользователю самому вво-

дить исходные данные и тут же получать результаты вычислений, причем в удобном

для него виде. Упрощение пользовательского интерфейса и развитие интерфейс-

ных функций операционных систем позволило реализовать диалоговый режим

работы. Как известно, диалоговый режим предполагает, что пользователь может

сам, без посредника, взаимодействовать с компьютером — готовить и запускать свои

программы, вводить исходные данные, получать результаты, приостанавливать

вычисления и вновь их возобновлять и т. д.

Очевидно, что диалоговый режим работы может быть реализован и без мульти-

программирования. Наглядное тому доказательство — многочисленные дисковые

операционные системы, начиная от СР-М и кончая PC-DOS 7.0, которые долгие

годы устанавливались на персональные компьютеры и обеспечивали только одно-

программный режим. Однако эти однопрограммные диалоговые системы появи-

Понятия вычислительного процесса и ресурса

29

лись гораздо позже мультипрограммных. Как это ни кажется странным, им пред-

шествовали многочисленные и разнообразные операционные системы, позволяю-

щие одновременно работать с компьютером большому количеству пользователей

и параллельно решать множество задач. Основная причина тому — стоимость ком-

пьютера. Только с удешевлением компьютеров появилась возможность иметь свой

персональный компьютер, и первое время считалось, что однопрограммного ре-

жима работы вполне достаточно. Главным для персональных компьютеров до сих

пор считается удобство работы, причем именно в диалоговом режиме, простота

интерфейса и его интуитивная понятность.

Совмещение диалогового режима работы с компьютером и режима мультипрог-

раммирования привело к появлению мулътитерминалъных, или многопользова-

тельских, систем. Организовать параллельное выполнение нескольких задач можно

разными способами (более подробно об этом см. в главе 2). Если это осуществля-

ется таким образом, что на каждую задачу поочередно выделяется некий квант

времени, после чего процессор передается другой задаче, готовой к продолжению

вычислений, то такой режим принято называть режимом разделения времени (time

sharing). Системы разделения времени активно развивались в 60-70 годы, и сам

термин означал именно мультитерминальную и мультипрограммную систему.

Итак, операционная система может поддерживать мультипрограммирование (мно-

гопроцессность). В этом случае она должна стараться эффективно использовать

имеющиеся ресурсы путем организации к ним очередей запросов, составляемых

тем или иным способом. Это требование достигается поддерживанием в памяти

более одного вычислительного процесса, ожидающего процессор, и более одного

процесса, готового использовать другие ресурсы, как только последние станут до-

ступными.

Общая схема выделения ресурсов такова. При необходимости использовать ка-

кой-либо ресурс (оперативную память, устройство ввода-вывода, массив данных

и т. п.) вычислительный процесс (задача) путем обращения к супервизору

1

(su-

pervisor) операционной системы посредством специальных вызовов (команд, ди-

ректив) сообщает о своем требовании. При этом указывается вид ресурса и, если

надо, его объем. Например, при запросе оперативной памяти указывается количе-

ство адресуемых ячеек, необходимое для дальнейшей работы.

Команда обращения к операционной системе передает ей управление, переводя

процессор в привилегированный режим работы (см. раздел «Прерывания»), если

такой существует. Большинство компьютеров имеют два (и более) режима рабо-

ты: привилегированный (режим супервизора) и пользовательский. Кроме того, мо-

гут быть режимы для эмуляции какой-нибудь другой ЭВМ или для организации

виртуальной машины, защищенной от остальных вычислений, осуществляемых

на этом же компьютере, и т. д. Мы уже говорили об этом, затрагивая вопрос орга-

низации прерываний.

Супервизор — центральный (главный) управляющий модуль операционной системы. Может состо-

ять из нескольких модулей, например супервизора ввода-вывода, супервизора прерываний, супер-

визора программ, диспетчера задач и т. д. В последние годы термин «супервизор» применяется все

реже и реже.

30

Глава 1. Основные понятия

Ресурс может быть выделен вычислительному процессу (задаче), обратившемуся

к операционной системе с соответствующим запросом, если:

Q ресурс свободен и в системе нет запросов от задач более высокого приоритета к

этому же ресурсу;

Q текущий запрос и ранее выданные запросы допускают совместное использова-

ние ресурсов;

Q ресурс используется задачей низшего приоритета и может быть временно ото-

бран (разделяемый ресурс).

Получив запрос, операционная система либо удовлетворяет его и возвращает уп-

равление задаче, выдавшей данный запрос, либо, если ресурс занят, ставит задачу

в очередь к ресурсу, переводя ее в состояние ожидания (блокируя). Очередь к ре-

сурсу может быть организована несколькими способами, но чаще всего она реали-

зуется с помощью списковой структуры.

После окончания работы с ресурсом задача опять с помощью специального вызова

супервизора (посредством соответствующей команды) сообщает операционной сис-

теме об отказе от ресурса, либо операционная система забирает ресурс сама, если уп-

равление возвращается супервизору после выполнения какой-либо системной функ-

ции. Супервизор операционной системы, получив управление по этому обращению,

освобождает ресурс и проверяет, имеется ли очередь к освободившемуся ресурсу. Если

очередь есть, то в зависимости от принятой дисциплины обслуживания

1

и приоритетов

заявок он выводит из состояния ожидания задачу, ждущую ресурс, и переводит ее в

состояние готовности к выполнению, после чего либо передает управление ей, либо

возвращает управление задаче, только что освободившей ресурс.

При выдаче запроса на ресурс задача может указать, хочет ли она владеть ресурсом

монопольно или допускает совместное использование с другими задачами. Напри-

мер, с файлом можно работать монопольно, а можно и совместно с другими задачами.

Если в системе имеется некоторая совокупность ресурсов, то управлять их исполь-

зованием можно на основе некоторой стратегии. Стратегия подразумевает четкую

формулировку целей, следуя которым можно добиться эффективного распреде-

ления ресурсов.

При организации управления ресурсами всегда требуется принять решение о том, что

в данной ситуации выгоднее: быстро обслуживать отдельные наиболее важные запро-

сы, предоставлять всем процессам равные возможности или обслуживать максималь-

но возможное количество процессов и наиболее полно использовать ресурсы [46].

Диаграмма состояний процесса

Необходимо отличать системные управляющие вычислительные процессы, пред-

ставляющие работу супервизора операционной системы и занимающиеся распреде-

Термин «дисциплина обслуживания» следует понимать как некое правило обслуживания, в том числе

и учет каких-либо приоритетов при обслуживании. Например, дисциплина «последний пришедший

обслуживается первым» определяет обслуживание в порядке, обратном очередности поступления

соответствующих запросов.