Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения

Подождите немного. Документ загружается.

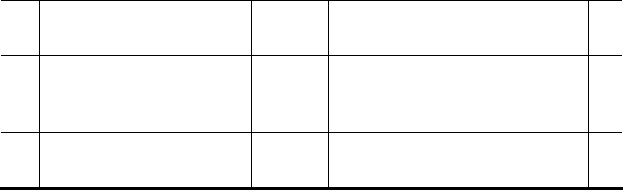

31

Расчетный расход

топлива, кг/с, м

3

/с

B

р

При сжигании газа и мазу-

та В

р

= В

н

32

Условный расход

топлива, кг/с

В

у

В

н

29308/

р

н

Q для мазута,

В

н

29308/

с

н

Q

для газа

33

Коэффициент сохра-

нения теплоты

ϕ

1 – 0,01

q

5

Физическая теплота с топливом

Q

ф.т

учитывается только при его пред-

варительном подогреве от постороннего источника, обычно при сжигании

мазута, когда его температура

t

м

≈ 100…120 °С.

Потери теплоты от наружного охлаждения ограждающих конструкций

котла

q

5

зависят прямо пропорционально от номинальной нагрузки парово-

го

D

ном

(т/ч) или номинальной мощности водогрейного котла Q

ном

(МВт) и

обратно пропорционально – от расчетной нагрузки парового –

D (т/ч) или

расчетной мощности водогрейного котла

Q (МВт). Потери теплоты от на-

ружного охлаждения ограждающих конструкций, при номинальной нагруз-

ке парового (

q

5ном

) и водогрейного (

вк

ном5

q ) котлов определяют по табл. П5.

Коэффициент полезного действия (КПД) брутто

η

бр

парового и водо-

грейного котла определяется из уравнения обратного теплового баланса.

Расчетный расход топлива В

р

при сжигании газа и мазута равен натураль-

ному расходу В

н

, так как потери теплоты от механической неполноты сго-

рания q

4

= 0.

Для сравнения тепловой ценности различных видов топлива, учета и

планирования используют условное топливо – В

у

.

8.5. РАСЧЕТ ТОПОЧНЫХ КАМЕР

При проектировании и эксплуатации теплогенератора выполняют по-

верочный расчет топочных устройств. При расчете топки по чертежам или

конструктивным данным определяются: объем топочной камеры, степень

ее экранирования, площадь поверхности стен и площадь лучевосприни-

мающих (радиационных) поверхностей нагрева, а также конструктивные

характеристики труб экранов (диаметр и шаг труб).

Поверочный расчет топок производится в следующей последователь-

ности.

1. Предварительно задаются температурой продуктов сгорания на вы-

ходе из топочной камеры (п. 8 табл. 8.5)): для промышленных паровых

котлов эту температуру рекомендуется принимать при сжигании газа –

950…1000

°С, мазута – 1000…1050 °С, а для водогрейных котлов

950…1150

°С или по табл. П2, табл. 8.20 [12].

2. По построенной ранее диаграмме I –

ϑ, для принятой температуры

продуктов сгорания на выходе из топочной камеры определяется энтальпия

продуктов сгорания на выходе из топки.

3. Вычисляются коэффициенты и параметры топочной камеры:

• коэффициенты загрязнения и тепловой эффективности экранов;

• эффективная толщина излучающего слоя;

• поглощательная способность газов RO

2

и паров H

2

O;

• коэффициент ослабления лучей трехатомными газами и сажисты-

ми частицами;

• степень черноты светящейся и несветящейся части факела;

• видимое тепловое напряжение топочного объема;

• эффективная степень черноты факела и степень черноты топки;

• полезное тепловыделение в топке;

• теоретическая (адиабатическая) температура горения, которую

могли бы иметь продукты сгорания, если бы в топке отсутствовал теплооб-

мен с экранными поверхностями обмена;

• средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания;

• параметр М, зависящий от относительного положения максимума

температуры пламени по высоте топки: для котлов ДКВР, КВ-ГМ, ДЕ, при

сжигании газа и мазута, можно принять по табл. П1 и П2.

4. Вычисляется действительная температура дымовых топочных газов

на выходе из топки (п. 32 табл. 8.5).

5. Полученная температура на выходе из топки сравнивается с темпе-

ратурой, принятой ранее. Если расхождение между полученной (п. 32 табл.

8.5) действительной температурой на выходе из топки и ранее принятой (п.

8 табл. 8.5) на выходе из топки не превысит

±50 °С, то расчет считается

оконченным. В противном случае задаются новым, уточненным значением

температуры на выходе из топки, и весь расчет повторяется. Расчет сводит-

ся в табл. 8.5.

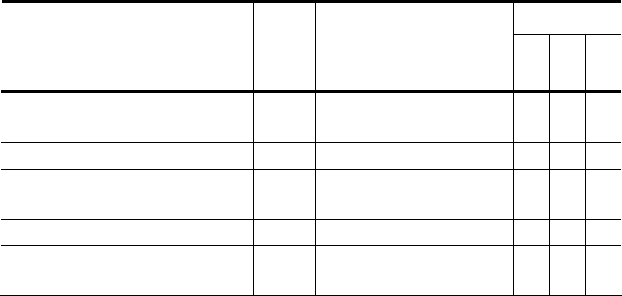

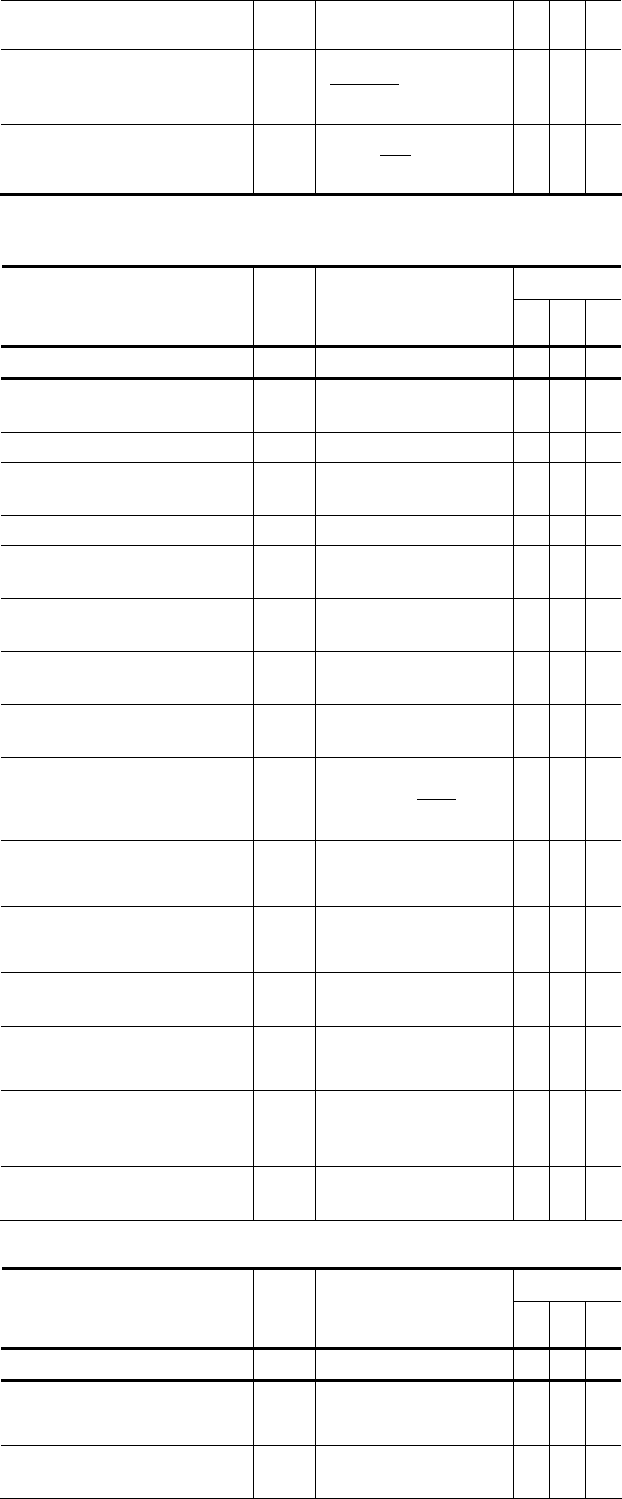

8.5. Тепловой расчет топки

Наименование параметра

и размерность

Обо-

значе-

ние

Расчетная формула,

способ определения

Расчет

1 2 3 4

1. Объем топочной каме-

ры, м

3

V

т

По конструктивным

данным, табл. П1, П2

2. Лучевоспринимаю-

щая(радиационная) по-

верхность нагрева, м

2

Н

л

То же

3. Поверхность стен, м

2

F

ст

То же, или 6

0,667

т

V

4. Коэффициент загрязне-

ния экранов

ξ

Для газа – 0,65;для ма-

зута – 0,55

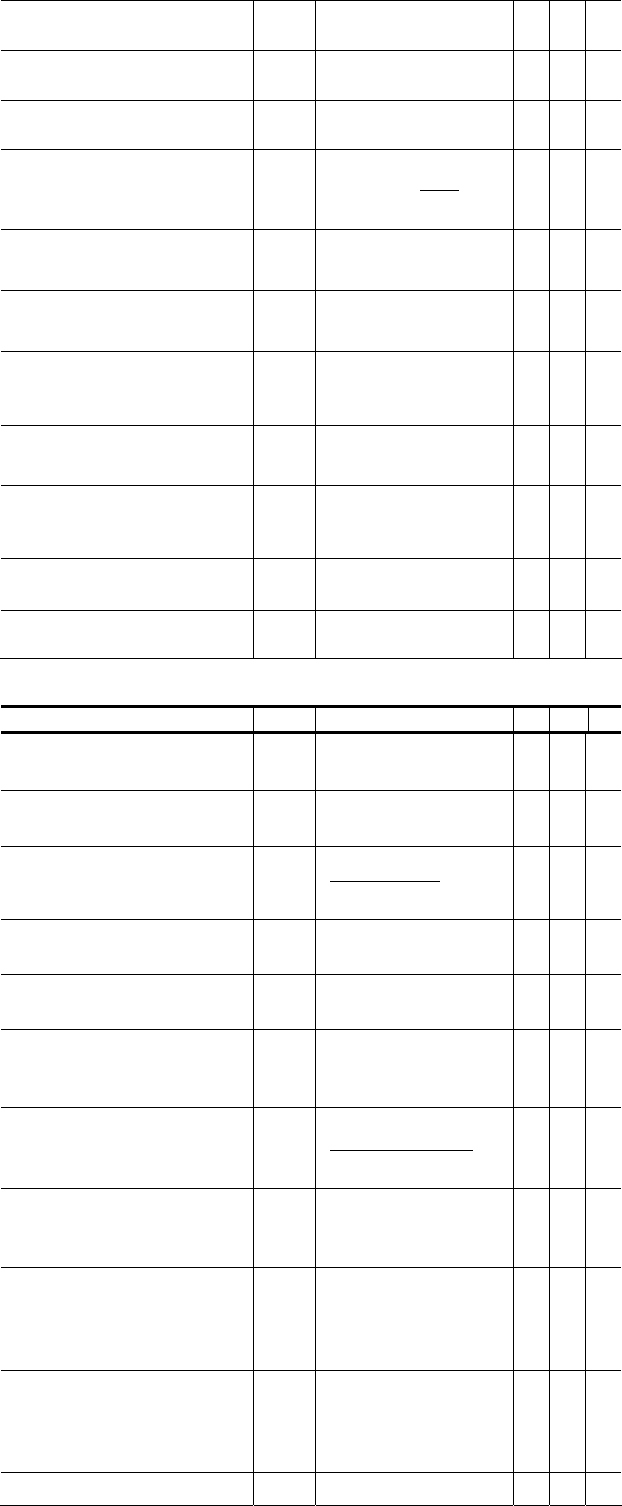

Продолжение табл. 8.5

1 2 3 4

5. Коэффициент тепловой

эффективности экранов

ψ

ср

ξ

ст

л

F

Н

6. Эффективная толщина

излучающего слоя, м

S

ст

т

6,3

F

V

7. Абсолютное давление

газов в топке, 10

5

⋅Па

р Принимается р = 1

8. Температура топочных

газов на выходе из топки,

°С

т

ϑ

′

′

Табл. 8.17, 8.20 [12],П1,

П2 или принимается

предварительно

9. Энтальпия газов на вы-

ходе из топки, кДж/кг,

кДж/м

3

т

I

′

′

По I –

ϑ диаграм-

ме,согласно

т

ϑ

′

′

10. Объемная доля водя-

ных паров

OH

2

r

Табл. 8.2, для топки

11. Объемная доля трех-

атомных газов и водяных

паров

r

n

То же

12. Суммарная поглоща-

тельная способность трех-

атомных газов и водяных

паров, м

⋅Па⋅10

5

р

n

S р r

n

S

13. Коэффициент ослаб-

ления лучей трехатомны-

ми газами, 1/(м

⋅Па⋅10

5

)

K

г

Рис. П3

14. Коэффициент ослаб-

ления лучей для несветя-

щейся части пламени,

1/(м

⋅Па⋅10

5

)

K

нс

K

г

r

n

15. Сила поглощения

потока

KрS

K

Г

⋅r

n

⋅р⋅S = K

НС

⋅р⋅S

16. Степень черноты

топочной среды для

несветящихся газов

a

нс

Рис. П4 или форму-

ла

рSK

e

нс

1

−

−

17. Соотношение содер-

жания углерода и водоро-

да в рабочей массе топли-

ва

р

р

H

C

Для мазута из состава

топлива; для га-

за

∑

nm

HC

n

m

12,0

Продолжение табл. 8.5

Наименование параметра

и размерность

Обо-

значе-

ние

Расчетная формула,

способ определения

Расчет

1 2 3 4

18. Коэффициент ослаб-

ления лучей сажистыми

частицами, 1/(м

⋅Па⋅10

5

)

K

с

()

−

+ϑ

′′

×

×α−

5,0

1000

273

6,1

203,0

т

р

р

т

H

С

19. Коэффициент ослаб-

ления лучей для светяще-

гося пламени, 1/(м

⋅Па⋅10

5

)

K

св

K

г

r

n

+ K

с

= K

нс

+ K

с

20. Сила поглощения по-

тока для светящегося пла-

мени

KрS

(K

г

r

n

+ K

с

) рS = K

св

рS

21. Степень чернотыто-

почной среды для светя-

щегося пламени

а

св

Рис. П4 или формула

рSK

e

нс

1

−

−

22. Видимое тепловое на-

пряжение топочного объ-

ема, кВт/м

3

q

V

т

р

нр

V

QB

;

т

нр

с

V

QB

23. Коэффициент запол-

нения пламенем топочно-

го объема

m Табл. П6

24. Эффективная степень

черноты факела

a

ф

m a

св

+ (1 – m) a

нс

25. Степень черноты топ-

ки

a

т

срфф

ф

ψ)1( aa

a

−+

26. Теплота, вносимая в

топку с воздухом, кДж/кг,

кДж/м

3

Q

в

Q

в

= 39,8 α

т

V°,а при

наличии воздухоподог-

ревателя:Q

в

= 39,8α

т

V°

+ I

гор.в

27. Полезное тепловыде-

ление в топке, кДж/кг,

кДж/м

3

Q

т

в

3

р

р

100

1 Q

q

Q +

−

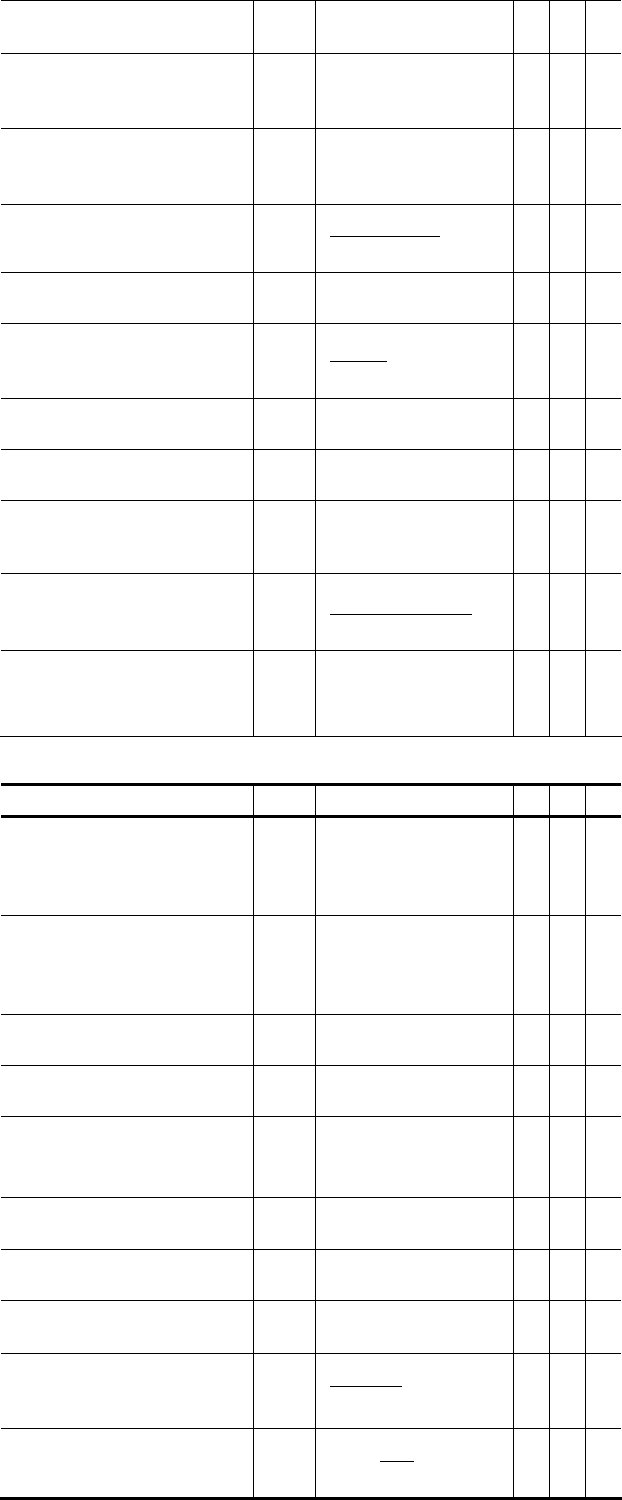

Окончание табл. 8.5

1 2 3 4

28. Теоретическая (адиа-

батическая) температура

горения,

°С

ϑ

а

По I –

ϑ диаграмме со-

гласно значению Q

т

29. Средняя суммарная

теплоемкость топочных

газов, кДж/кг

⋅К, кДж/м

3

⋅К

с

р

та

тт

ϑ

′′

−ϑ

′

′

−

IQ

30. Параметр топки М М Табл. П1, П2

31. Тепловыделение в

топке на 1 м

2

стен, Вт/м

2

ст

тр

F

QB

ст

тр

F

QB

32. Температура газов на

выходе из топки действи-

тельная,

°С

т.д

ϑ

′

′

Рис. П5 или форму-

ла:

()

273

10

273ψ67,5

1

273

6,0

рр

11

3

атстср

а

−

ϕ

+ϑ

+

+

ϑ

cB

aF

M

33. Энтальпия газов на

выходе из топки действи-

тельная, кДж/кг, кДж/м

3

т.д

Ι

′

′

По I –

ϑ диаграмме со-

гласно

т.д

ϑ

′

′

34. Теплота, передаваемая

излучением в топке,

кДж/кг, кДж/м

3

Q

л

ϕ (Q

т

–

т.д

Ι

′

′

)

Для водогрейного котла

35. Тепловая нагрузка ра-

диационной поверхности

нагрева, кВт/м

2

л

лр

H

QB

л

лр

H

QB

36. Расход воды, кг/с G

к

Табл. П2

37. Приращение энталь-

пии воды в топке водо-

грейного котла, кДж/кг

∆i

т

к

лр

G

QB

38. Температура воды на

входе в котел,

°С

к

t

′

Табл. П2

39. Температура воды на

выходе из экранных труб

топки,

°С

т

t

′

′

4,19

т

к

i

t

∆

+

′

8.6. РАСЧЕТ КОНВЕКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА ПА-

РОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

Конвективные поверхности нагрева паровых и водогрейных котлов

играют важную роль в процессе получения пара или горячей воды. В паро-

вых котлах – это кипятильные трубы, расположенные в газоходах, трубы

пароперегревателя и водяного экономайзера, а в водогрейных котлах – тру-

бы фестона и конвективного пучка (шахты).

Продукты сгорания, проходя по газовому тракту котла, передают теп-

лоту наружной поверхности труб за счет конвекции и лучеиспускания, за-

тем это же количество теплоты проходит через металлическую стенку, по-

сле чего теплота от внутренней поверхности труб передается воде и пару.

Эффективность работы конвективных поверхностей нагрева зависит от

интенсивности теплопередачи – передачи теплоты от продуктов сгорания к

воде и пару через разделяющую стенку.

При расчете используются уравнение теплопередачи и уравнение теп-

лового баланса, а расчет выполняется для 1 кг жидкого топлива или 1 м

3

газа при нормальных условиях. Для парового котельного агрегата расчет

выполняется для каждого (или общего) газохода, а в водогрейном котле –

вначале для фестона, а затем для конвективного пучка шахты в следующей

последовательности.

1. Определяют конструктивные характеристики (по табл. 1П, 2П или

чертежам): площади поверхности нагрева, живое сечение для прохода га-

зов, шаг труб и рядов, диаметр труб и др.

2. Предварительно, если известно по паспортным характеристикам

котла (табл. 2П и 8.20

[12]), принимают значение температуры топочных

газов после рассчитываемой поверхности нагрева. Если таких данных нет,

то согласно условиям работы котла, задают произвольно два значения тем-

ператур топочных газов

1

ϑ

′

′

и

2

ϑ

′

′

, которые вероятнее всего могут оказаться

после рассчитываемой поверхности нагрева, а расчеты вести параллельно.

Например, после второго газохода парового котла (ДКВР или ДЕ) можно

задать

1

ϑ

′′

= 200 °С и

2

ϑ

′′

= 250 °С.

3. Согласно уравнения теплового баланса, определяют количество те-

плоты Q

б

, передаваемое от продуктов сгорания к теплоносителю через кон-

вективную поверхность нагрева, а именно: в кипятильном пучке парового

котла – Q

к

, в фестоне – Q

ф

, в конвективном пучке или шахте водогрейного

котла – Q

ш

. Затем вычисляют среднюю температуру воды (для водогрейно-

го котла), средний температурный напор

∆t и подсчитывают среднюю ско-

рость продуктов сгорания.

4. По номограммам (рис. 6П – 8П) графо-аналитическим методом оп-

ределяют коэффициент теплоотдачи конвекцией и излучением, после чего

вычисляют коэффициент теплопередачи и тепловосприятие поверхностью

нагрева – Q

т

.

5. Если полученные из уравнения теплообмена значения тепловос-

приятия Q

т

отличаются от определенного по уравнению баланса Q

б

(Q

к

, Q

ф

или Q

ш

), т.е. при невязке расчета ∆ менее 2 %, расчет поверхности нагрева

считается законченным, а предварительно заданное значение температуры

на выходе из конвективной поверхности нагрева (газохода, фестона, шах-

ты) и является истинной температурой для расчета последующих поверх-

ностей нагрева.

6. При расхождении значений Q

т

и Q

б

(Q

т

и Q

к

, Q

т

и Q

ф

, Q

т

и Q

ш

), т.е.

при невязке расчета

∆ более 2 % (что встречается чаще всего), задают новое

значение температуры газов за поверхностью нагрева, причем температуру

принимают в большую сторону при плюсовой (+) невязке и в меньшую

сторону при минусовой (

−) невязке, и вновь повторяют расчет.

7. Для ускорения расчета возможно использование графо-

аналитического метода, приведенного на рис. 2П. Графическую интерполя-

цию производят для определения температуры продуктов сгорания после

поверхности нагрева по принятым предварительно двум значениям темпе-

ратур

1

ϑ

′′

и

2

ϑ

′′

и полученным по результатам расчета двум значениям Q

т

и

Q

б

(Q

т

и Q

к

, Q

т

и Q

ф

, Q

т

и Q

ш

).

Для этого на миллиметровой бумаге выстраивают четыре точки Q

т

=

f (

1

ϑ

′′

,

2

ϑ

′′

) и Q

б

= f (

1

ϑ

′′

,

2

ϑ

′

′

), которые имеют вид, показанный на рис. 2П.

Точка пересечения прямых линий Q

т

и Q

б

укажет истинную или расчетную

температуру топочных дымовых газов за поверхностью нагрева –

р

ϑ

′′

. При-

чем, если

р

ϑ

′′

отличается от одного из принятых предварительно значений

1

ϑ

′′

и

2

ϑ

′′

менее чем на 50 °С, то для завершения расчета необходимо по ис-

тинной

р

ϑ

′

′

повторно определить только средний температурный напор ∆t и

тепловосприятие Q

т

, сохранив при этом прежний коэффициент теплопере-

дачи K, после чего уточнить невязку расчета

∆, которая должна быть менее

2 %. При расхождении температур более 50

°С, требуется заново, для най-

денной температуры

р

ϑ

′′

, определить коэффициент теплопередачи K, теп-

ловосприятие поверхностью нагрева Q

т

и проверить невязку расчета.

Расчеты конвективных поверхностей нагрева сводят в табл. 8.6 – для

парового котла или табл. 8.7 и 8.8 – для водогрейного котла.

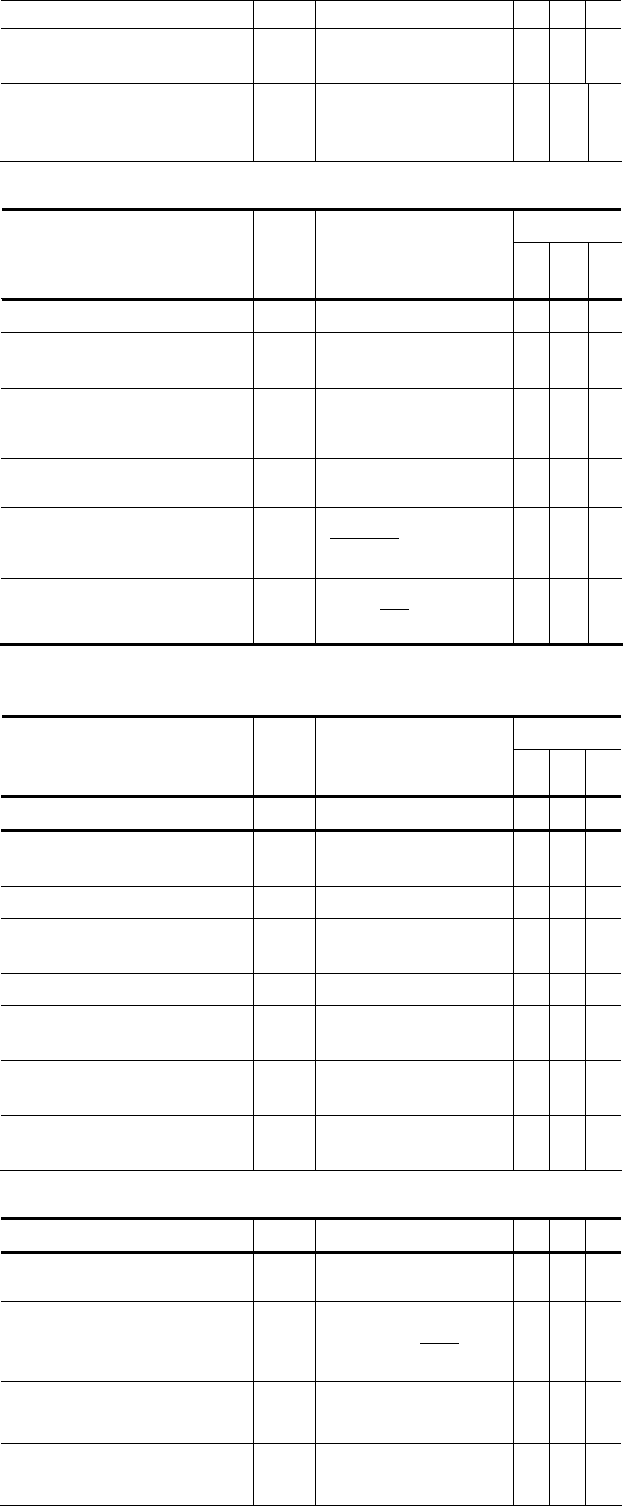

8.6. Расчет кипятильного пучка – газохода парового котла

Расчет

Наименование параметра

и размерность

Обо-

зна-

чение

Расчетная формула,

способ определения

1

ϑ

′

′

2

ϑ

′

′

1. Наружный диаметр

труб и их расположение, м

d

н

Конструктивные

характеристики

2. Поперечный шаг труб, м s

1

Табл. П1

3. Относительный попе-

речный шаг труб

σ

1

s

1

/d

н

4. Продольный шаг труб, м s

2

Табл. П1

5. Относительный про-

дольный шаг труб

σ

2

s

2

/d

н

6. Число рядов труб по

ходу продуктов сгорания

z Табл. П1

7. Расчетная поверхность

нагрева (конвективная), м

2

H

к

То же

8. Сечение для прохода

топочных газов, м

2

F

г

То же

9. Эффективная толщина

излучающего слоя, м

S

0,9d

н

−

127,1

2

н

21

d

ss

10. Температура газов пе-

ред газоходом,

°С

к

ϑ

′

т.дк

ϑ

′

′

=ϑ

′

, где

т.д

ϑ

′

′

–

из расчета топки

11. Энтальпия газов перед

газоходом, кДж/кг, кДж/м

3

к

I

′

т.дк

II

′

′

=

′

, где

т.д

I

′

′

–

из расчета топки

12. Температура топочных

газов за газоходом,

°С

к

ϑ

′

′

Табл. 8.17, 8.20

[12],

П1, П2 или прини-

мается

рк

ϑ

′′

13. Энтальпия газов за

газоходом, кДж/кг, кДж/м

3

к

I

′

′

По I –

ϑ диаграмме,

согласно

к

ϑ

′

′

14. Тепловосприятие пучка

по уравнению теплового

баланса, кДж/кг, кДж/м

3

Q

к

)(

0

вккк

III α∆+

′′

−

′

ϕ

15. Средняя температура

газов в пучке,

°С

ср

к

ϑ

(

)

кк

5,0

ϑ

′

′

+

ϑ

′

16. Температура насыще-

ния,

°С

t

н

Табл. 3.1 [12]

Продолжение табл. 8.6

1 2 3 4 5 6

17. Температурный напор

перед пучком (больший),

°С

∆t

б

нк

t

−

ϑ

′

18. Температурный напор

за пучком (меньший),

°С

∆t

м

нк

t

−

ϑ

′

′

19. Средний температур-

ный напор,

°С

∆t

)/ln(

мб

мб

tt

tt

∆∆

∆

−

∆

20. Объем топочных газов

в газоходе, м

3

/кг, м

3

/м

3

V

г

Табл. 8.2, для газо-

хода

21. Объемная доля водя-

ных паров

OH

2

r

То же

22. Суммарная объемная

доля трехатомных газов и

водяных паров

r

n

То же

23. Средняя скорость га-

зов, м/с

W

(

)

273

273

г

ср

кгр

⋅

+ϑ

F

VB

24. Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией от га-

зов к трубам, Вт/м

2

⋅К

α

к

Рис. П6α

к

= α

н

с

Z

с

S

с

ф

25. Суммарная поглоща-

тельная способность трех-

атомных газов и водяных

паров, м

⋅Па⋅10

5

pS pr

n

S

26. Коэффициент ослаб-

ления лучей трехатомны-

ми газами и водяными

парами, 1/(м

⋅Па⋅10

5

)

K

г

Рис. П3,при

ср

к

ϑ

27. Сила поглощения лу-

KpS

K

г

r

n

pS

чистого потока газов

28. Степень черноты газо-

вого потока

a Рис. П4

29. Температура загрязнен-

ной стенки труб,

°С

t

ст

t

ст

= t

н

+ 25 для газа,

t

ст

= t

н

+ 60 для мазу-

та

Окончание табл. 8.6

Расчет

Наименование параметра

и размерность

Обо-

зна-

чение

Расчетная формула,

способ определения

1

ϑ

′

′

2

ϑ

′

′

1 2 3 4 5 6

30. Коэффициент теплоот-

дачи излучением, Вт/м

2

⋅К

α

л

α

н

a

c

г

рис. П8

31. Коэффициент тепловой

эффективности для конвек-

тивных поверхностей

ψ

к

0,85 – для газа;0,6 –

для мазута

32. Коэффициент теплопе-

редачи в пучке, Вт/м

2

⋅К

K

ψ

к

(α

к

+ α

л

)

33. Тепловосприятие пуч-

ка по уравнению теплопе-

редачи, кДж/кг, кДж/м

3

Q

т

3

10

р

к

⋅

∆

B

tKH

34. Невязка расчета, %

∆

к

100 – 100

к

т

⋅

Q

Q

8.7. Расчет фестона водогрейного котла

Расчет

Наименование параметра

и размерность

Обо-

зна-

чение

Расчетная формула,

способ определения

1

ϑ

′

′

2

ϑ

′

′

1 2 3 4 5 6

1. Наружный диаметр труб

и их расположение, м

d

н

Конструктивные

данные, табл. П2

2. Поперечный шаг труб, м s

1

То же

3. Относительный попереч-

ный шаг труб

σ

1

s

1

/d

н

4. Продольный шаг труб, м s

2

Табл. П2

5. Относительный продоль-

ный шаг труб

σ

2

s

2

/d

н

6. Число рядов труб по ход

у

продуктов сгорания

z Табл. П2

7. Расчетная поверхность

нагрева фестона, м

2

H

ф

То же

Продолжение табл. 8.7

1 2 3 4 5 6

8. Сечение для прохода

топочных газов, м

2

F

г

То же

9. Эффективная толщина

излучающего слоя, м

S

0,9d

н

−

127,1

2

н

21

d

ss

10. Температура газовпе-

ред фестоном,

°С

ф

ϑ

′

т.дф

ϑ

′

′

=

ϑ

′

, где

т.д

ϑ

′

′

из расчета топки

11. Энтальпия газов перед

фестоном, кДж/кг, кДж/м

3

ф

I

′

т.дф

II

′

′

=

′

, где

т.д

I

′

′

из расчета топки

12. Температура топочных

газов за фестоном,

°С

ф

ϑ

′

′

Табл. П2 или при-

нимается

рф

ϑ

′′

13. Энтальпия газов за

фестоном, кДж/кг, кДж/м

3

ф

I

′

′

По I –

ϑ диаграмме,

согласно

ф

ϑ

′

′

14. Тепловосприятие фесто-

на по уравнению теплового

баланса, кДж/кг, кДж/м

3

Q

ф

)(

0

вффф

III α∆+

′′

−

′

ϕ

15. Средняя температура

газов в фестоне,

°С

ср

ф

ϑ

(

)

фф

5,0

ϑ

′

′

+

ϑ

′

16. Температура воды на

входе в фестон,

°С

ф

t

′

ф

t

′

=

т

t

′

′

, где

т

t

′

′

из

расчета топки

17. Расход воды через во-

догрейный котел, кг/с

G

в.к

Табл. П2

18. Приращение энтальпии

воды в фестоне, кДж/кг

∆i

ф

в.к

фр

G

QB

19. Температура воды на

выходе из фестона,

°С

ф

t

′

′

)/( 19,4

фф

it

∆

+

′

20. Средняя температура

воды в фестоне,

°С

ср

ф

t

(

)

фф

5,0 tt

′

′

+

′

21. Средний температур-

ный напор,

°С

∆t

ср

ф

ср

ф

t−ϑ

22. Объем топочных газов

в фестоне, м

3

/кг, м

3

/м

3

V

г

Табл. 8.2, для фес-

тона

23. Объемная доля водя-

ных паров

OH

2

r

То же

Окончание табл. 8.7

Расчет

Наименование параметра

и размерность

Обо-

зна-

чение

Расчетная формула,

способ определения

1

ϑ

′

′

2

ϑ

′

′

1 2 3 4 5 6

24. Суммарная объемная

доля трехатомных газов и

водяных паров

r

n

То же

25. Средняя скорость га-

зов, м/с

W

(

)

273

273

г

ср

ф

гр

⋅

+ϑ

F

VB

26. Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией от га-

зов к трубам, Вт/м

2

⋅К

α

к

Рис. П7α

к

= α

н

с

Z

с

S

с

ф

27. Суммарная поглоща-

тельная способность трех-

атомных газов и водяных

паров, м

⋅Па⋅10

5

pS pr

n

S

28. Коэффициент ослабле-

ния лучей трехатомными

газами и водяными парами

K

г

Рис. П3,

при

ср

ф

ϑ

29. Сила поглощения лу-

чистого потока газов

KpS

K

г

r

n

pS

30. Степень черноты газо-

вого потока

a Рис. П4

31. Температура загряз-

ненной стенки труб,

°С

t

ст

газ: t

ст

=

ср

ф

t + 25,

мазут: t

ст

=

ср

ф

t + 80

32. Коэффициент теплоот-

дачи излучением, Вт/м

2

⋅К

α

л

α

н

ac

г

рис. П8

33. Коэффициент тепловой

эффективности фестона

ψ

ф

0,85 – для газа;0,6 –

для мазута

34. Коэффициент теплопе-

редачи в фестоне, Вт/м

2

⋅К

K

ψ

ф

(α

к

+ α

л

)

35. Тепловосприятие фес-

тона по уравнению тепло-

передачи, кДж/кг, кДж/м

3

Q

т

3

10

р

ф

⋅

∆

B

tKH

36. Невязка расчета, %

∆

ф

100 –

100

ф

т

⋅

Q

Q

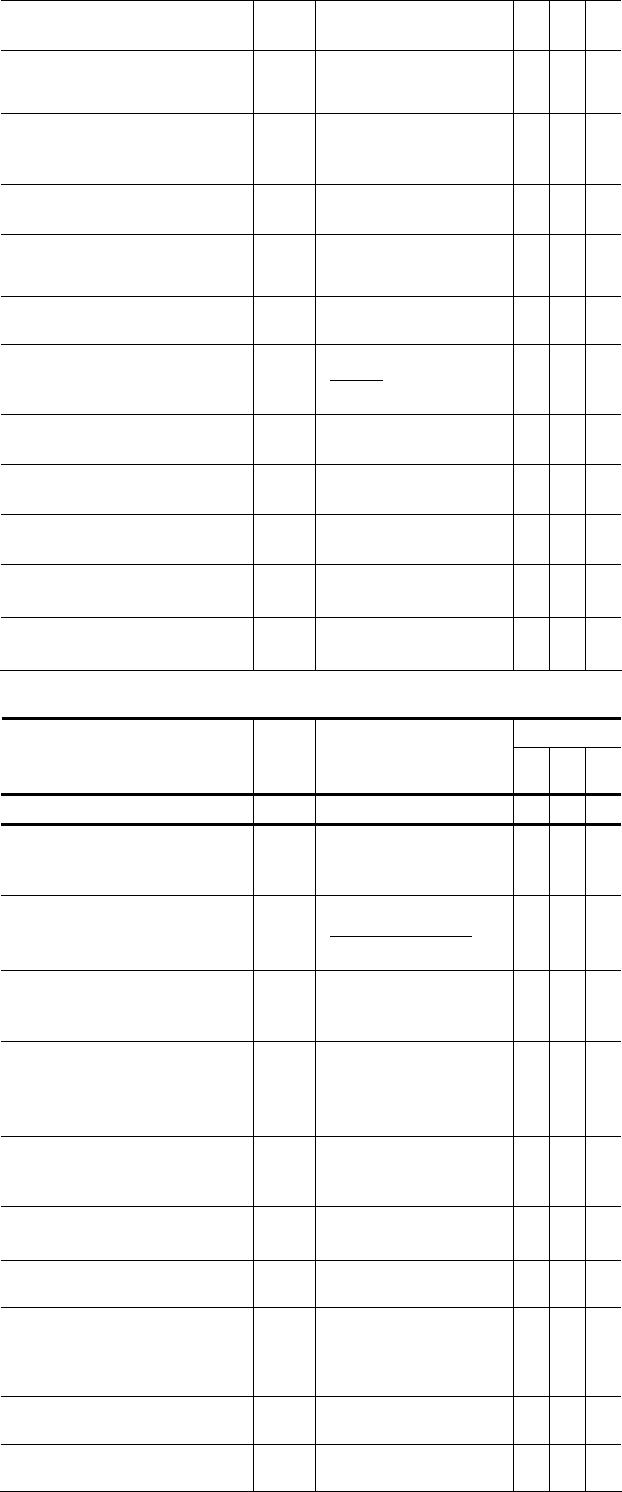

8.8. Расчет конвективного пучка – шахты водогрейного котла

Расчет

Наименование параметра

и размерность

Обо-

зна-

чение

Расчетная формула,

способ определения

1

ϑ

′

′

2

ϑ

′

′

1 2 3 4 5 6

1. Наружный диаметр

труб и их расположение, м

d

н

Конструктивные

данные, табл. П2

2. Поперечный шаг труб, м s

1

Табл. П2

3. Относительный попе-

речный шаг труб

σ

1

s

1

/d

н

4. Продольный шаг труб, м s

2

Табл. П2

5. Относительный про-

дольный шаг труб

σ

2

s

2

/d

н

6. Число рядов труб по

ходу продуктов сгорания

z Табл. П2

7. Расчетная поверхность

нагрева пучка – шахты, м

2

H

ш

То же

8. Сечение для прохода

топочных газов, м

2

F

г

То же

9. Эффективная толщина

излучающего слоя, м

S

0,9d

н

−

127,1

2

н

21

d

ss

10. Температура газов пе-

ред пучком,

°С

ш

ϑ

′

фш

ϑ

′

′

=

ϑ

′

, где

ф

ϑ

′

′

из расчета фестона

11. Энтальпия газов перед

пучком, кДж/кг, кДж/м

3

ш

I

′

фш

II

′

′

=

′

, где

ф

I

′

′

из

расчета фестона

12. Температура топочных

газов за пучком,

°С

ш

ϑ

′

′

Табл. П2 илипри-

нимается

рш

ϑ

′′

13. Энтальпия газов за

пучком, кДж/кг, кДж/м

3

ш

I

′

′

По I –

ϑ диаграмме,

согласно

ш

ϑ

′

′

14. Тепловосприятие пучка

по уравнению теплового

баланса, кДж/кг, кДж/м

3

Q

ш

)α(

0

вгшш

III ∆+

′′

−

′

ϕ

15. Средняя температура

газов в пучке,

°С

ср

ш

ϑ

(

)

шш

5,0

ϑ

′

′

+

ϑ

′

Продолжение табл. 8.8

Расчет

Наименование параметра

и размерность

Обо-

зна-

чение

Расчетная формула,

способ определения

1

ϑ

′

′

2

ϑ

′

′

1 2 3 4 5 6

16. Температура воды на

входе в пучок,

°С

ш

t

′

ш

t

′

=

ф

t

′

′

, где

ф

t

′

′

из

расчета фестона

17. Температура воды на

выходе из пучка,

°С

ш

t

′

′

ш

t

′

′

=

к

t

′

′

18. Средняя температура

воды в пучке,

°С

ср

ш

t

(

)

шш

5,0 tt

′

′

+

′

19. Температурный напор

на входе в пучок (боль-

ший),

°С

∆t

б

ср

шш

t−ϑ

′

20. Температурный напор

на выходе из пуч-

ка(меньший),

°С

∆t

м

ср

шш

t−ϑ

′′

21. Средний температур-

ный напор,

°С

∆t

)/ln(

мб

мб

tt

tt

∆∆

∆

−

∆

22. Расход воды через во-

догрейный котел, кг/с

G

в.к

Табл. П2

23. Приращение энталь-

пии воды в конвективном

пучке – шахте, кДж/кг

∆i

ш

в.к

шр

G

QB

24. Объем топочных газов

в пучке, м

3

/кг, м

3

/м

3

V

г

Табл. 8.2,для пучка

– шахты

25. Объемная доля водя-

ных паров

OH

2

r

То же

26. Суммарная объемная

доля трехатомных газов и

водяных паров

r

n

То же

27. Средняя скорость га-

зов, м/с

W

(

)

273

273

г

ср

шгр

⋅

+ϑ

F

VB

28. Коэффициент теплоот-

дачи конвекцией от газов к

трубам пучка, Вт/м

2

⋅К

α

к

Рис. П7α

к

= α

н

с

Z

с

S

с

ф

Окончание табл. 8.8

1 2 3 4 5 6

29. Суммарная поглоща-

тельная способность трех-

атомных газов и водяных

паров, м

⋅Па⋅10

5

pS pr

n

S

30. Коэффициент ослаб-

ления лучей трехатомны-

ми газами и водяными

парами, 1/(м

⋅Па⋅10

5

)

K

г

Рис. П3,при

ср

ш

ϑ

31. Сила поглощения лу-

чистого потока газов

KpS

K

г

r

n

pS

32. Степень черноты газо-

вого потока

a Рис. П4

33. Температура загрязнен-

ной стенки труб пучка –

шахты,

°С

t

ст

газ: t

ст

=

ср

ш

t

+ 25,

мазут: t

ст

=

ср

ш

t + 60

34. Коэффициент теплоот-

дачи излучением, Вт/м

2

⋅К

α

л

α

н

a

c

г

рис. П8

35. Коэффициент тепло-

вой эффективности пучка

ψ

ш

0,85 – для газа;0,6 –

для мазута

36. Коэффициент тепло-

передачи в пучке, Вт/м

2

⋅К

K

ψ

ш

(α

к

+ α

л

)

37. Тепловосприятие фес-

тона по уравнению тепло-

передачи, кДж/кг, кДж/м

3

Q

т

3

10

р

ш

⋅

∆

B

tKH

38. Невязка расчета, %

∆

ш

100 – 100

ш

т

⋅

Q

Q