Дербенцева А.М., Крупская Л.Т., Степанова А.И. Рекультивация деградированных и воссоздание разрушенных почв

Подождите немного. Документ загружается.

1

А.М. Дербенцева, Л.Т. Крупская, А.И. Степанова

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ И ВОССОЗДАНИЕ

РАЗРУШЕННЫХ ПОЧВ

Учебное пособие

Владивосток

2006

2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Дальневосточный государственный университет

Академия экологии, морской биологии и биотехнологии

Кафедра почвоведения и экологии почв

А.М. Дербенцева, Л.Т. Крупская, А.И. Степанова

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ И ВОССОЗДАНИЕ

РАЗРУШЕННЫХ ПОЧВ

Владивосток

Издательство Дальневосточного университета

2006

3

ББК 40.3

Х 46

Научный редактор

Н.М. Костенков, д.б.н., профессор, чл.-

корр. РАЕН

Рецензенты:

В.И. Ознобихин, к.с.-х.н., профессор,зав. лабор.

почвенных ресурсов Биолого-почвенного института

ДВО РАН,

В.Н. Пилипушка, к.б.н., доцент кафедры почвове-

дения и экологии почв ДВГУ.

Дербенцева А.М., Крупская Л.Т., Степанова А.И.

Х 46 Рекультивация деградированных и воссоздание

разрушенных почв. Учебное пособие.- Владивосток:

Изд-во Дальневост. ун-та, 2006.- 70 с.

Аннотация

Рассматриваются теоретические аспекты деградации, рекультивации и

воссоздания почв. По каждому виду деградации (биологическая, химическая,

физическая, механическая) почв конкретизированы рекультивационные работы и

этапы по воссозданию разрушенных почв. На региональном примере показано

изучение процессов биологического этапа воссоздания разрушенных почв.

Изложенный материал обучит студентов знаниям в области современного состояния

проблем рекультивации земель. Составлено учебное пособие, согласно программы

специальных дисциплин по типовому учебному плану для классических

университетов (2004): специальность 013000 – «почвоведение», специализация 013010

– «экология почв».

3802020000 Х 46

Х -------------------

180 (03) - 2006

© А.М. Дербенцева, Л.Т. Крупская,

А.И. Степанова

© АЭМББТ ДВГУ, кафедра почвове-

дения и экологии почв

4

ВВЕДЕНИЕ

В определении взаимоотношений человека и природы можно выделить три

основных подхода. Первый подход достаточно детально изложен в ряде

исследований: Крупская, 1992; Бордон и др., 1994; Концепция перехода …, 1995 и др.

В нем утверждается, что главная угроза существования человечества на Земле –

разрушение естественной биоты, а не прямое загрязнение окружающей среды

человеком. По мнению Г.Н. Голубева и др. (1995), устойчивое развитие возможно с

любой скоростью при единственном условии – не превышать допустимого порога

возмущения естественной биоты. Темпы роста потребностей человеческого общества

должны определяться высотой биологического порога возмущения биоты. Второй

подход базируется на трех идеях:

- создание симбиотической среды, «… когда с ростом экономики

увеличивается экологическая ценность территории…»;

- формирование системы очистки биосферы от токсичных соединений,

организованной в виде набора локальных территорий, на каждой из которых «…

загрязняющие среду производства, кооперируясь, организуют очистку»;

- использование для решения проблем глобальной экологии законов

функционирования и опыта проектирования замкнутых систем жизнеобеспечения

(Гительзон и др., 1997).

На общем фоне все обостряющейся в наше время угрозы глобального

экологического кризиса очень важное место начинает занимать проблема деградации

почв и их рекультивация, а также вопросы разрушения почв и их воссоздания.

Важность этой проблемы определяется тем, что без преодоления процесса деградации

почв и сохранения почвенного покрова путем проведения рекультивационных работ

невозможно сохранить ни растительный и животный мир, ни чистоту воды и воздуха,

ни в целом нормальное функционирование биосферы, в том числе и педосферы.

Сознавая опасность нарушения, загрязнения и общей деградации почв, Первая

Всемирная конференция Организации объединенных наций по окружающей среде в

1972 г. обратила внимание на необходимость охраны почв. Международная

организация по продовольствию (ФАО) приняла в 1982 г. Всемирную хартию почв, в

которой призвала правительства всех стран рассматривать почвенный покров как

всемирное достояние человечества. В результате выполнения международного

научного проекта «Глобальная оценка деградации почв» в 1990 г. установлено, что

процессы деградации распространены на площади около 2 млрд. гектаров. Из них на

долю земель, подверженных влиянию эрозионных процессов приходится 55,6% от

всех деградированных площадей; дефляционных процессов 27,9%; химических

факторов (засоление, загрязнение, истощение элементами питания) – 12,2%;

физическому уплотнению и подтоплению – 4,2%.Состояние почвенного покрова

России также оставляет желать лучшего, а в ряде районов достигло критической

отметки. На всей территории сельскохозяйственных угодий, составляющих 190 млн.

га, около 70 млн. га подвержены эрозии и дефляции, 73 млн. га имеют повышенную

5

кислотность, более 40 млн. га в разной степени засолены, 26 млн. га переувлажнены и

заболочены, около 5 млн. га загрязнены радионуклидами, более 1 млн. га подвержены

опустыниванию.

Государственная программа «Повышения плодородия почв в России» не

выполняется программа «Повышения плодородия почв в России» не выполняется.

Необходимого закона об охране почв в России нет. Поэтому процесс деградации почв

продолжает развиваться. Исходя из того, что деградация почв одна из самых

серьезных экологических проблем нашего времени, мы попытаемся, используя

результаты региональных исследований, рассмотреть как теоретические аспекты

рекультивации деградированных и воссоздания разрушенных почв, так и научно-

практические. А именно по каждому виду деградации почв конкретизировать

рекультивационные работы и этапы по воссозданию разрушенных почв.

6

1. ПОЧВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: МАСШТАБЫ ИХ НАРУШЕНИЯ.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ И РАЗРУШЕ-НИЯ

ПОЧВ

1.1. Почвенные и земельные ресурсы

Земля всегда занимала главенствующее место среди национальных богатств

любого государства. Структура земельного фонда России, составляющего 1709,8 млн.

га, представлена в табл. 1.

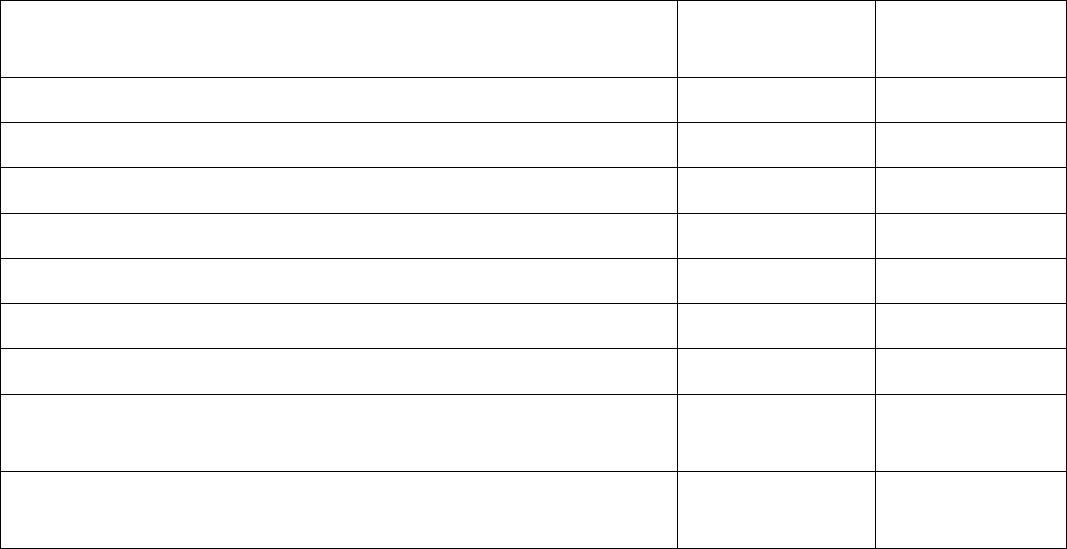

Таблица 1

Структура земельного фонда

Виды земель Площадь,

млн. га

% общей

площади

Сельскохозяйственные угодья 222,0 13,0

Леса и кустарники 787,0 46,0

Болота 109,3 6,4

Под водой 71,3 4,2

Оленьи пастбища 319,0 18,7

Под строениями и сооружениями 5,2 0,3

Дороги, прогоны 8,2 0,5

Нарушенные земли и земли, находящиеся в стадии

восстановления

2,0 0,1

Развеваемые пески, овраги, оползни, осыпи, ледники

и прочие неиспользуемые земли

185,1 10,8

Как видим, имея огромную площадь земельных ресурсов, Россия в то же время

имеет низкую сельскохозяйственную освоенность территории (менее 20%, включая

пашни и пастбища). Это обусловлено тем, что половина территории Российской

Федерации расположена в районах Крайнего Севера и приравненных к нему

местностей с неблагоприятными природно-климатическими условиями и низким

естественным плодородием почв. Более 1/3 территории страны занято горными

системами, где формируются маломощные, щебнистые, эрозионноопасные почвы.

Вечная мерзлота занимает половину территории страны. Короткий вегетационный

период, недостаток тепла и влаги в одних местах и избыток влаги в других, весенне-

осенние заморозки, часто повторяющиеся засухи и суховеи в летний период являются

основной причиной не пригодности большей части территории России для

7

выращивания сельскохозяйственных культур или находится в зоне рискованного

земледелия.

Остановимся подробна на Дальневосточном регионе, характеризующимся

широким диапазоном вариаций природно-климатических условий в разных его частях

(от субтропических в Приморье до полярных на Чукотке). Все разнообразные

ландшафты территории объединены в четыре ландшафтные области:

1. Евроазиатская полярная,

2. Восточно-Сибирская мерзлотно-таежная,

3. Дальневосточная таежно-лесная,

4. Дальневосточная лесная.

В свою очередь области разделяются на:

- широтные зоны (подзоны) равнинных территорий,

- горные провинции (ландшафты высотной поясности).

Как известно, главным фактором дифференциации веществ в горизонтальном

направлении является строение поверхности, а в вертикальном – генетическое

разнообразие почв, пород, их кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные

показатели. Все эти условия определяют региональную устойчивость природной

среды. Проследим общую тенденцию их изменений с севера на юг.

Чукотская автономная область. Эта территория расположена в пределах

Евроазиатской полярной области как в полярной, так и в тундровой и лесотундровой

зонах, преимущественно в ландшафтах возвышенных расчлененных равнин со

средним водообменном и в горных сильно расчлененных ландшафтах с энергичным

водообменном. Почвы территории относятся к следующим типам: арктический,

арктотундровый, тундровый, глеевый, тундровый элювиально-глеевый, болотно-

мерзлотный, тундровый болотный, горно-тундровый примитивный и горно-

арктический. Приведем характеристику почв, наиболее часто подвергающихся

деградационным процессам.

Арктические почвы, распространенные на свободных ото льда участках суши, на

суглинистых пятнах занятых растительностью, оттаивают на 30-40 см всего на 1,5

месяца. Многолетняя мерзлота и низкие отрицательные температуры воздуха

оказывают существенное влияние на формирование этих почв. На песках, особенно на

галечниках протаивание может достигать 75-100 см. Очевидно охлажденность

почвенного профиля замедляет все геохимические и микробиологические процессы.

Преобладающее в арктических почвах морозное физическое выветривание

способствует формированию маломощного покрова мелкозема щебнистого состава, в

котором практически отсутствуют глинистые частицы (Добровольский, Урусевская,

1984).

В связи с низкой интенсивностью почвообразовательных процессов и неглубоким

сезонным оттаиванием арктические почвы характеризуются укороченным профилем,

с незначительным содержанием органического вещества. Из-за малой интенсивности

передвижения веществ почвенный профиль прерывист и очень слабо

дифференцирован по валовому составу. Реакция арктических почв обычно

слабокислая, иногда нейтральная (рН

водн.

6,0-6,5), переходящая в нижних горизонтах в

слабощелочную реакцию. Поглощающий комплекс невелик (12-15 м-экв./100 г.

почвы), но почти полностью насыщен основаниями (96-99 %). Для них характерно

8

накопление в поверхностных горизонтах подвижного железа, что вызвано

криогенными процессами и закреплением его в форме малоподвижных комплексных

железоорганических соединений, необратимо коагулирующих под действием

замерзания и высыхания.

Арктотундровые почвы распространены узкой полосой по азиатскому побережью

океана и на южный островах, представляющие собой переход от арктического

почвообразования к тундровому. В южных подзонах тундры они занимают наиболее

суровые местообитания. Данный тип почв приурочен к ландшафтам пятнистых

трещинно-нанополигональных тундр. Почвы характеризуются слабым оглеением

благодаря небольшому количеству осадков, хорошей аэрации по морозобойным

трещинам и слабой биохимической активности вследствие низких температур. При

небольшой мощности гумусово-аккумулятивного горизонта (3-6 см) арктотундровые

почвы отличаются довольно значительным содержанием гумуса в верхней части (4-7

%) и глубоким проникновением его вниз по профилю. Они имеют слабокислую или

близкую к нейтральной реакцию среды. В нижней части профиля степень

насыщенности приближается к полной. В составе гумуса преобладают неподвижные

фракции фульвокислот, прочно связанные с полуторными окислами и глинистыми

минералами, что указывает на инертность гумуса этих почв.

Тундровые глеевые почвы широко распространены в подзоне типичной тундры и

свойственны преимущественно ландшафтам пучинно-бугорковых тундр. Это

зональный тип почв, формирующихся на суглинистых и глинистых породах.

Главными его чертами является наличие постоянного или периодического оглеения по

всем генетическим горизонтам, замедленность процессов разложения и синтеза

кислого органического вещества, замедленность удаления продуктов

почвообразования из почвенной толщи, слабая дифференциация профиля по

распределению ила и минеральных компонентов, небольшая скорость разрушения и

изменения почвообразующих пород. Для этих почв характерна меньшая

насыщенность основаниями по сравнению с арктотундровыми почвами. Пониженные,

плохо дренированные элементы рельефа в тундровой зоне заняты тундровыми

торфяно-глеевыми и тундровыми болотными почвами. Площади болотных почв

увеличиваются с севера на юг по мере увеличения влажности климата и

возрастающего распространения более выветрелых наносов пылевато-суглинистого

состава.

На склонах гор в условиях более сформированного мелкоземистого элювия и

лучшего термического режима наиболее широко распространены маломощные горно-

тундровые почвы, а также горно-тундровые примитивные и горно-арктические.

Главными особенностями этих почв является низкая биохимическая активность,

бедность элементами питания, кислая реакция, холодность, неблагоприятный водно-

воздушный режим.

Насущной проблемой данных почв становится их охрана, сохранение здесь

естественного растительного покрова, защищающего мерзлотные почвы от

вытаивания жильных льдов и катастрофического развития эрозионных процессов. В

целом эта часть Дальнего Востока характеризуется самыми неблагоприятными

природными условиями, выражающимися в низком и очень низком потенциале

самоочищения от органических и минеральных загрязняющих веществ.

9

Магаданская область. Расположена данная территория в Восточно-Сибирской

мерзлотно-таежной области (ландшафты северо-восточносибирской горной

провинции) и частично – в Дальневосточной таежно-лесной области (ландшафты

Северо-Притихоокеанской горной провинции). Преобладают горные сильно

расчлененные ландшафты с энергичным водообменном и ландшафты низменных

слаборасчлененных равнин с медленным водообменном. Характерны следующие

типы почв: горные дерново-подзолистые, горные таежно-мерзлотные, горные

подбуры, а также горные буро-таежные, таежно-мерзлотные, болотные мерзлотные.

Общей особенностью территории является ярко выраженная пестрота почвенного

покрова, возникшая в результате активного развития процессов криогенного

массообмена: термокарст, солифлюкция, пучение, снежная и ветровая коррозия,

бугро- и пятнообразование, морозная сортировка неоднородных субстратов (Иванова,

Василевская, Игнатенко и др., 1974). Основными факторами, обусловливающими

дифференциацию почвенного покрова, являются различия в характере атмосферного

увлажнения, термических условий и продолжительности теплого периода,

поверхностного и внутрипочвенного дренажа, наличие или отсутствие мерзлотного

водоупора. Рассмотрим характерные особенности отдельных типов почв области.

Горные подбуры характеризуются интенсивным физическим разрушением и

заметным химическим выветриванием почвообразующих пород, способствующим

накоплению преимущественно обломочных фракций. В этих условиях функционирует

сильно заторможенный, очень мало продуктивный круговорот. Замедленная

деструкция опада и его бедность основаниями приводит к образованию кислого и

высокоподвижного гумуса, способного к внутрипрофильной миграции. Процесс

почвообразования здесь заключается в специфическом своеобразии кислого

выщелачивания в окислительной обстановке, формировании торфянисто-

грубогумусовых горизонтов, иллювиально-гумусового перераспределения соединений

и миграции суспензий, криогенной денатурации веществ, замедленности

оподзоливания (Игнатенко, 1977;1980).

Под кедровым стлаником формируются подзолы мерзлотно-глеевые. В южной

части Крайнего Северо-Востока на породах, обеспечивающих свободный

внутрипочвенный дренаж, сравнительно быстрое оттаивание и прогревание почв

реализуется в элювиально-иллювиальной дифференциации подвижных фракций

гумуса, валовых и оксалатнорастворимых форм кремния, алюминия и железа между

горизонтами.

В континентальных районах, при узком соотношении гумуса и мобилизованных

R

2

O

3

развиваются почвы с бурым морфологическим неоподзоленным профилем.

На глинистых, суглинистых породах с близким залеганием многолетней

мерзлоты процесс почвообразования способствует образованию гомогенно-глеевых

почв с замедленной миграцией подвижных органических, органоминеральных и

минеральных соединений в нижние горизонта и за пределы профиля. Сочетание

сравнительно высокой величины общего опада (до 9 т/га, Пугачев, 1984) и низкой его

зольности (менее 1 %) обусловливает здесь очень широкое соотношение между

ежегодно отмирающей массой растений и содержащимися в ней зольными

элементами. Это, наряду с сильной заторможенностью процессов разложения,

предопределяет неусредненность продуктов гумификации и образование слабо

10

конденсированных гумусовых веществ. Специфической особенностью горных

территорий является глубокое залегание многолетнемерзлого слоя и очень слабое

оглеение минеральных горизонтов. Это обусловлено тем, что практически все

поверхностные воды рассматриваемых ландшафтов образуются при таянии сезонной

мерзлоты, в которой вода существенно обогащена кислородом. Несомненно, с этим

связано слабое развитие восстановительных процессов и оглеения почв, находящихся

в условиях постоянного переувлажнения.

Несмотря на суровые природные условия территории, почвы здесь

характеризуются очень высоким потенциалом самоочищения от минеральных

загрязняющих веществ и очень низким и низким потенциалом самоочищения от

органических веществ.

Хабаровский край и Амурская область. Эта территория относится к

Дальневосточной таежно-лесной области к зонам: притихоокеанской тундрово-

лесной, средне- и южно-таежной, а также Амуро-Сахалинской. На севере

преобладают горные сильно расчлененные ландшафты с энергичным водообменном,

на юге – ландшафты возвышенных расчлененных равнин со средним водообменном и

ландшафты низменных слаборасчлененных равнин с медленным водообменном. Здесь

широкое разнообразие почв: буро-таежные, подзолы иллювиально-гумусовые,

болотные перегнойно-торфяно-глеевые, болотно-мерзлотные, подзолы торфяно-

глеевые, горные подбуры, горные буро-таежные. Зональными почвами являются

бурые лесные, характерные для широколиственных и хвойно-широколиственных

лесов. В этих почвах высокое содержание гумуса в верхнем горизонте (23-24 %),

высокая насыщенность основаниями в гумусовом горизонте, кислая реакция среды.

Однако оподзоливание обычно слабое или совершенно отсутствует

Под елово-пихтовыми лесами формируются различные горные буро-таежные и

горные буро-таежные иллювиально-гумусовые почвы, с кислой и сильно кислой

реакцией, высокой гумусированностью по всему профилю, ненасыщенностью

основаниями, фульватным гумусом.

В ландшафтах с затрудненным дренажем, способствующим застою

поверхностных вод и развитию элювиально-глеевого процесса, формируются буро-

таежные глеевые почвы.

На севере и северо-востоке буро-таежные почвы замещаются различными

подзолистыми таежными. На западе они граничат с горными подзолистыми,

мерзлотно-таежными и другими.

На пониженных элементах рельефа широкое распространение получили

мерзлотные болотные почвы травяных, лиственнично-донниковых и сфагновых

«морей». Большие площади заняты торфяно-болотными почвами верховых болот.

Общие закономерности распространения почвенного покрова и почв в таежной

части Приамурья сводятся к следующему. С продвижением с юга на север происходит

смена почв с бурым морфологическим неоподзоленным профилем без признаков

альфегумусового иллювиирования (буроземы кислые) и с бурым неоподзоленным

иллювиально-гумусовым профилем (буроземы иллювиально-гумусовые) почвами с

подзолистым альфегумусовым профилем (подзолистые альфегумусовые почвы) и

(или) почвами с бурым морфологическим неоподзоленным или слабооподзоленным

альфегумусовым профилем (подбуры темные, подбуры темные оподзоленные). В