Буткевич Л.М. История орнамента

Подождите немного. Документ загружается.

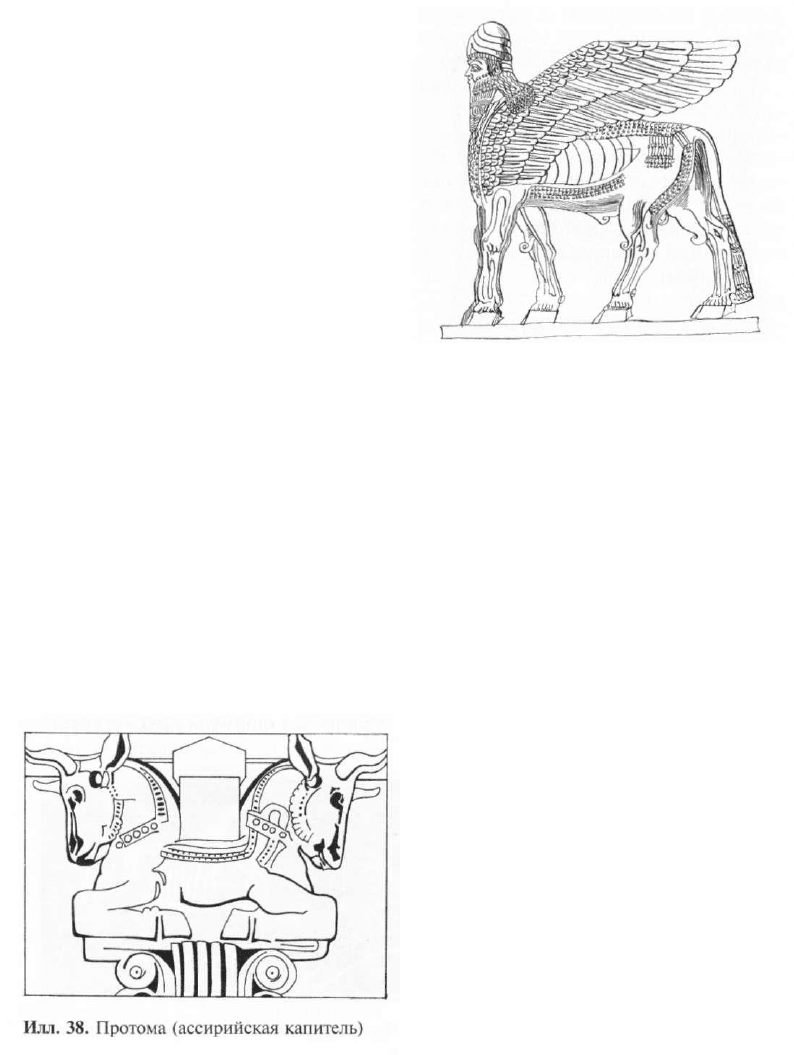

квадрат (иногда это просто круг).

Фактически такая композиция пред-

ставляет собой как бы «протому в

плане», вид трехчастной композиции

сверху (илл. 38).

Появление антропоморфного бо-

жества, приносящего жертвы Древу,

хотя и имеет «небесные» признаки —

рога быка и крылья орла, тем не ме-

нее свидетельствует о наполнении

этого образа более «человеческим»

содержанием. Замена же этого образа

в отдельных случаях изображением

царя говорит о дальнейшем процессе

десакрализации данной композиции,

который найдет свое продолжение уже

в лоне персидской культуры.

Символика крылатого человеко-

быка проявилась и в образе Шеду

(Аладов) — духов-охранителей входа

(илл. 39). Их симметрично располо-

женные вокруг входа фигуры образо-

вывали громадную трехчастную ком-

позицию. Вместо Древа — вход во

дворец, где обитает царь, получивший

свою власть от богов. То есть сам царь

(являвшийся одновременно и жре-

цом), олицетворявший образ жерт-

воприносителя Древу, теперь занима-

ет место сакрализованного центра.

Следует сказать, что чрезвычайно

популярный в орнаментике Месопо-

тамии образ крылатого быка, симво-

лизирующего мощь, власть, силу, име-

ющего вместе с тем глубокие тотемные

истоки

1

, является основой самого эс-

тетического идеала в данной культуре.

Коренастый, с «бычьими» мускулами

мужчина, с телом, сплошь покрытым

растительностью, с обильными, тща-

тельно ухоженными волосами на го-

лове и лице — таков образ бога, ге-

роя, царя — абсолютного деспота

и властелина.

В этом плане небезынтересно кос-

нуться вопроса о происхождении та-

кого всем известного текстильного

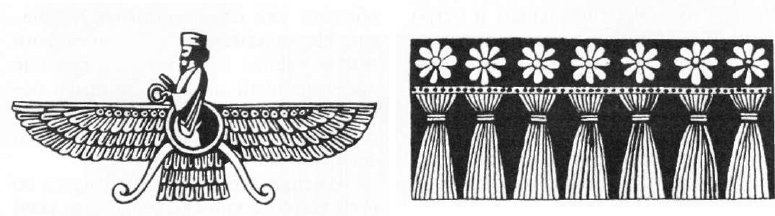

Илл. 39. Шеду — охранитель входа в царский

дворец. Ассирия

Илл. 40. Ассирийское изображение крылатого

Ахура-Мазда

Илл. 41. Край плаща ассирийского царя,

украшенный бахромой

украшения, как бахрома. Бахрома ве-

дет свою родословную от петельчатых

шерстяных тканей, которые в свое

время возникли в древнем мире как

имитация шерсти животных-тотемов.

Позднее идея петельчатой ткани, сим-

волически связанная с образами быка

и орла и всем комплексом определяе-

мых ими понятий, начинает концен-

трироваться в бахроме. Вельможи вы-

сокого ранга в Ассиро-Вавилонии

носили ее как знак отличия — чем

гуще и длиннее бахрома, чем большие

ленты из нее навивались поверх ру-

башки, тем знатнее вельможа. Но

только царь имел право носить плаш

(илл. 24, с. 79) в виде развернутых ор-

линых крыльев, характерная форма

которых хорошо известна по симво-

лике египетских и вавилонских бо-

жеств (илл. 40) (равно как и тиару с

бычьими рогами). Как и подол руба-

хи, этот плащ украшался густой бах-

ромой, символизировавшей одновре-

менно и шерсть быка, и оперение

орла. Эта бахрома могла быть просто

петельчатой (более древний вариант)

или же перевязывалась в виде кистей.

И тогда каждая кисть приобретала

форму, совершенно идентичную еги-

петскому иероглифу «джед» (илл. 41),

а в довершение полноты космологи-

ческого образа по краю плаща над

каждой кистью — «джед» вышивалась

как бы восходящая над ним розетка.

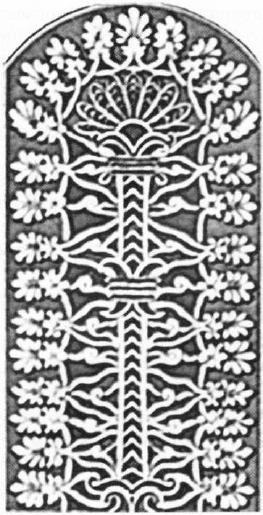

Обратимся еще раз к центрально-

му образу ассиро-вавилонской сим-

волики — мотиву Древа (илл. 42).

В контексте довольно скупой на де-

коративные изыски орнаментики

данной культуры этот мотив имеет

наиболее сложный и художественно

разработанный вид, что свидетель-

ствует об особом внимании к нему

как к важнейшему мировоззренчес-

кому образу со стороны искусства. Он

известен в нескольких вариантах, и в

каждом случае, согласно ассиро-ва-

вилонской традиции, используется

тот или иной набор одних и тех же

«трафаретных» символов: ствол,

пальметтообразные цветы и плоды —

«шишки». Очертания ствола опять-

таки напоминают нам «джед» бла-

годаря горизонтальным перевязям,

которые в данном случае как бы

«прикрепляют» к стволу Древа сим-

метрично расположенные пары бы-

чьих рогов в виде лунных серпов,

символизируя небесных охранителей

Древа (как известно, в мифологии

Месопотамии важным персонажем

был лунный бык Син). По стволу

поднимается вверх, к кроне, питаю-

щая его вода Мирового океана, обо-

значенная характерным зигзагооб-

разным орнаментом. И в то же время

гибкие линии, делающие рисунок

Древа столь выразительным и остро

запоминающимся, воспринимаются

и как ветви, и как символика про-

низанной сетью каналов земли древ-

ней Месопотамии.

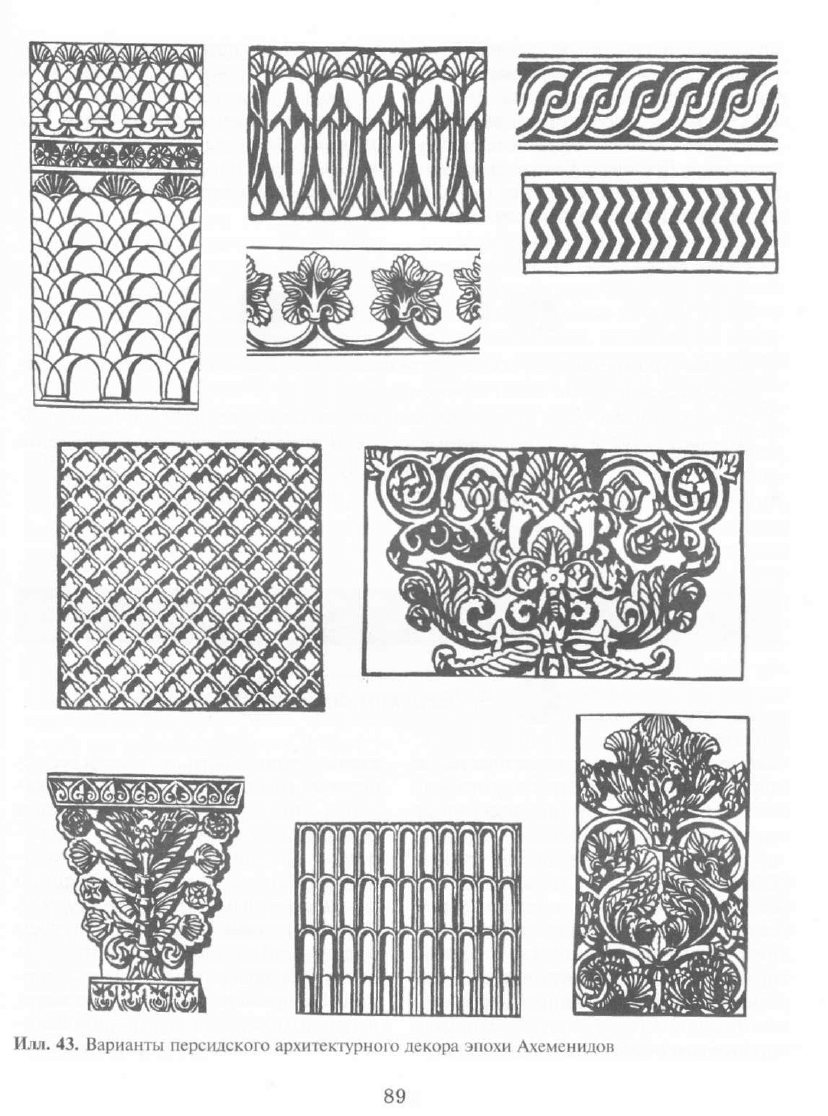

Заканчивая анализ смысловых кор-

ней ассиро-вавилонской орнаменти-

ки, заметим следующее: в V в. до н.э.

Вавилония была завоевана Персией,

ставшей главной наследницей ее куль-

туры. Вполне естественно, что освое-

ние вавилонского наследия Персией

шло главным образом по декоратив-

ному принципу. Прекрасный пример

такого рода — архитектурный декор

царского дворца в Ниневии. Мы мо-

жем наблюдать как бы две главные

линии переработки вавилонских ор-

наментальных образов (илл. 43). Наи-

более древние мотивы, такие, как че-

шуйчатый, линейная спираль, зигзаг,

мотив распускающегося цветка, обре-

ли совершенно механический, техни-

чески-трафаретный вид. Но зато ха-

рактерные для вавилонской культуры

мотивы розетки, Древа, пальметты

приобрели, напротив, декоративно

перегруженный облик с ярко выра-

женными стилизованно-натуралисти-

ческими чертами. Так, многосложные

декоративные завитки, листья, цветы

превратили Древо в пышное цветущее

растение, в котором уже с трудом уга-

дывается первообраз.

В целом можно сказать, что орна-

ментальное искусство Месопотамии

не изобилует разнообразием мотивов

и композиций, как это мы видели на

примере Древнего Египта. Дошедшие

до нас из глубины веков памятники

не позволяют проследить генезис ор-

наментики Месопотамии, предостав-

ляя возможность любоваться главным

образом уже сложившимися форма-

ми. Но орнаментика Месопотамии

тем не менее представляет для нас

чрезвычайный интерес, занимая ос-

новополагающее место в истории как

европейского, так и всего мирового

декоративного искусства.

Именно здесь сформировалась во

всей полноте универсальная для всей

мировой орнаментики трехчастная и

связанная с нею геральдическая ком-

Илл. 42. Изображение Древа в ассирийских

росписях

позиция, генетически опирающаяся на

важнейший мировоззренческий образ

древней культуры — Мировое Древо.

Орнамент Месопотамии выступа-

ет как гениальный посредник между

культурой Древнего Египта и антич-

ностью, ибо он скрупулезно отобрал

из первого наиболее перспективные,

с точки зрения истории, мотивы и, пе-

ререботав их в своем художественном

горниле, передал по эстафете в пос-

ледующую традицию культуры. На

первом месте здесь следует назвать

образ пальметты, вошедший в число

универсальных мотивов всей мировой

орнаментики.

1. Каковы художественные особенности древнейшей эламской орнаментики и ка-

кие смысловые корни лежат в ее основе?

2. В чем проявилась связь орнамента Месопотамии с древнеегипетской традицией?

3. Охарактеризуйте художественные особенности «классического» орнамента

Месопотамии и его связь с древнейшим искусством.

4. Что нового внесла культура Месопотамии в мировую орнаментику?

Эгейская культура, известная нам в

двух основных проявлениях: крито-ми-

нойский и микенский мир, раскрывает

еще одну чрезвычайно важную страни-

цу истории существования орнамента.

Облик самого изобразительного искус-

ства этой культуры во многом наруша-

ет традиционные представления о древ-

нем искусстве, в котором главным

принципом являлась определенная ка-

ноничность художественной системы.

Когда в Египте в эпоху Эхнатона

происходит определенное преодоление

такой каноничности, мы имеем все ос-

нования говорить о прекрасном дека-

дансе этой культуры, нарушающем

сложившиеся тысячелетиями класси-

ческие принципы. Культура Вавило-

нии, развитие которой было прервано

насильственным путем, быть может,

именно поэтому не достигла в своем

существовании аналогичных, тревожа-

щих наше воображение видоизмене-

ний. На примере же Эгейского мира,

и главным образом крито-минойско-

го, отличающегося от микенского и

большим своеобразием, и большими

художественными достоинствами, мы

видим искусство, основывающееся на

неклассических принципах.

Каноничность искусства, опираю-

щаяся на соответствующие религиоз-

ные представления, всегда имеет пред-

посылки в реальном общественном

бытии. Это прежде всего необходимость

развитой государственной системы за-

щиты от внешних врагов и внутренних

усобиц, требующих выработки меха-

низма жестокого подавления одних со-

циальных групп другими. В этом смыс-

ле на Крите, очевидно, сложились

некие уникальные условия «малокон-

фликтного» бытия, предопределенные

прежде всего чрезвычайно выгодным

положением острова на средоточии

торговых артерий Средиземного моря.

Здесь, как известно, не обнаружено ни-

каких фортификационных сооруже-

ний, запасов оружия, следов напря-

женного удержания власти.

«Для минойского декора характерен

принцип индифферентного отношения

к той плоскости, которую он украшает:

все стены одинаково равны, роспись не

выделяет ни середины стены, ни углов:

в ней нет композиционного центра —

она строится на ритмических повторах,

на бесконечном развертывании расска-

за. Не так ли и критская архитектура

строится на непрерывной смене отдель-

ных помещений, ни одно из которых

не является центральным?»

1

Думается,

что именно так. И только влияние вое-

низированной микенской культуры в

конце минойского периода меняет это

положение.

Но еще более замечательно то, что

благодаря уникальности экономико-

политических обстоятельств канони-

ческая культура как неизбежный этап

развития для любой цивилизации здесь

очень рано сменилась культурой, харак-

терной для других регионов лишь

в более позднем периоде. Это этап, на

котором высокого уровня достигает

эстетизация во всех сферах жизни —

бытовой, ритуальной, художественной.

Она характеризуется культом чувствен-

ности, молодости, повышенной феми-

низации, проникновения во все сферы

жизни некоего игрового, развлекатель-

но-увеселительного начала. В изобра-

зительно-стилевом смысле это прояв-

ляется в пластической раскованности,

асимметричности, в преобладании зме-

ящихся, манерных ритмов и линий,

в повышенно-декоративном звучании

всего изображаемого. Как бы через века

мы видим стилистические черты, кото-

рые во многом оказались присущи куль-

туре рубежа XIX—XX вв., стилю модерн.

Как известно, Эгейский мир был от-

крыт европейцами именно в этот мо-

мент, и художественные вкусы эгеидов

оказались настолько созвучны вкусам

открывшей их эпохи, что достижения

критской культуры имели прямое влия-

ние на искусство этого периода, а сами

изображения дам в росписях Критского

дворца получили названия в духе време-

ни — «Парижанка», «Дама в голубом».

Подобного рода черты в какой-то

мере проявились в том же египетском

искусстве в эпоху Эхнатона. Но в то

же время между культурами Египта и

Месопотамии такого стилистического

сходства не наблюдается, напротив,

ярко выражена специфическая стиле-

вая переработка тех или иных египетс-

ких мотивов на ассирийский лад. Здесь

имеет место заимствование мотивов,

несущих в себе общие смысловые кор-

ни, в то время как ритмическое, сти-

левое начало отражает собственные ус-

тремления той или иной культуры,

втягивая в свое поле и соответственно

преобразуя и сами мотивы. Очевидно,

в данном случае не было почвы для

такого рода стилевой близости, кото-

рая столь ярко проявилась в Эгейском

мире по отношению к египетской

культуре эпохи Эхнатона. При этом

если для Египта культура Амарны была

своего рода крайностью, всплеском

внутренних эмоций, который хоть и

значительно повлиял на дальнейший

ход развития искусства, но сам по себе

не мог быть долговечным, то для Эгей-

ского мира подобного рода характер

искусства был как бы естественной

нормой, проистекающей из объектив-

ных особенностей его существования.

Представляется, что именно с эти-

ми обстоятельствами было связано и

формирование здесь живописного ко-

лорита — явления, совершенно бес-

прецедентного для столь ранней куль-

туры. Так, в поздней античности, как

и в воспринявшую ее наследие эпоху

Возрождения, живописный колорит

способствовал художественному по-

стижению глубины пространства, свя-

занному с общими познавательными

задачами искусства. Эгейская же жи-

вопись, как и искусство Египта и Ме-

сопотамии, плоскостно по своему ха-

рактеру. Цветовые градации в нем не

углубляют пространство, а делают кон-

туры расплывчатыми, фигуры и пред-

меты — красочно-декоративными.

В эгейском искусстве роль орна-

мента в интерьере минимальна. Наи-

более характерен для него мотив лен-

точной спирали с розеткой в центре,

а также исторически сменивший его

линейный мотив розетки (илл. 44).

Они напоминают соответствующие

ассиро-вавилонские варианты, но

имеют гораздо более живописный и

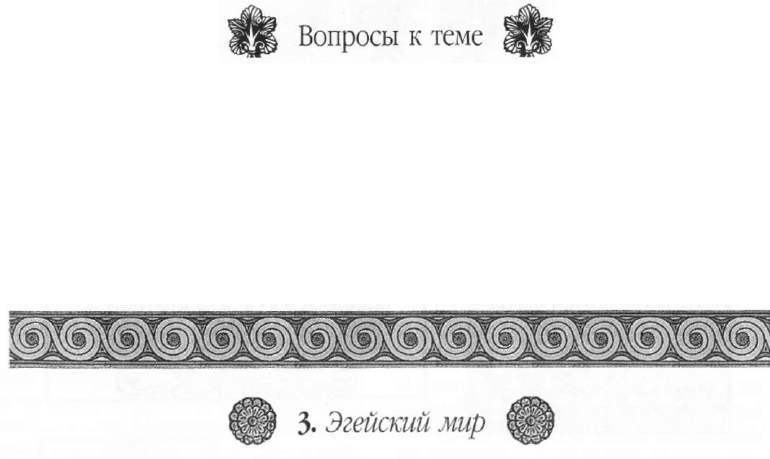

Илл. 44. Фрагмент росписи Кносского дворца

раскованный вид. Причем в ряде слу-

чаев мы наблюдаем поразительное для

древнего мира явление абстрагирова-

ния орнамента, превращения его в де-

кор, в котором совершенно исчезает

породившая его смысловая идея и во-

обще какое-либо изобразительное

начало. Таков декор росписи стен

Кносского дворца из цветистых

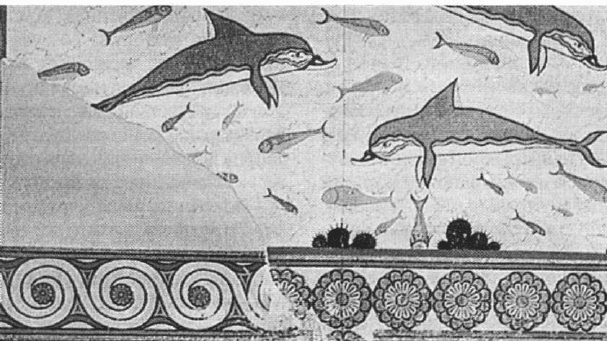

«восьмерок» (илл. 45), первообраз ко-

торых, очевидно, следует искать в мо-

тиве вертикального S-образного спи-

рального завитка; или же бордюр из

едва угадываемых в пестром фоне рит-

мических пятен, отдаленно напоми-

нающий вертикальный зигзагообраз-

ный мотив (илл. 46).

Зато чрезвычайно интересную и

динамичную во времени картину ор-

наментального декора дает нам Эгей-

ская керамика — подлинная жемчу-

жина искусства древнего мира.

Обращает на себя внимание рас-

пространенная в эгейском мире фор-

ма сосуда в виде сидящей птицы

с длинным поднятым кверху носом —

такой сосуд, в частности, изображен

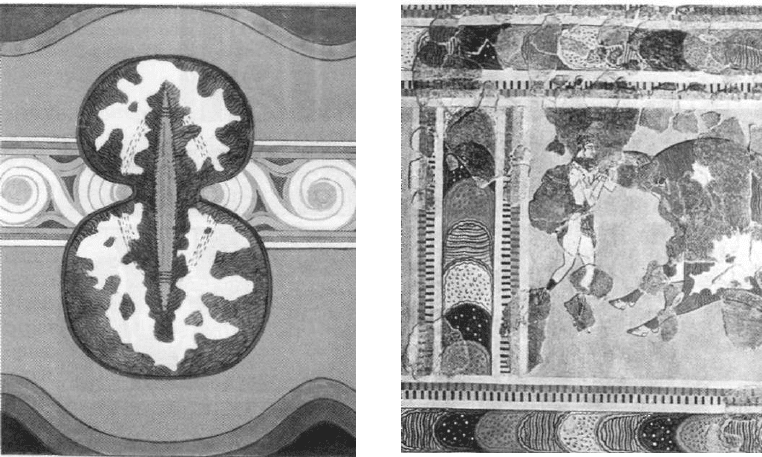

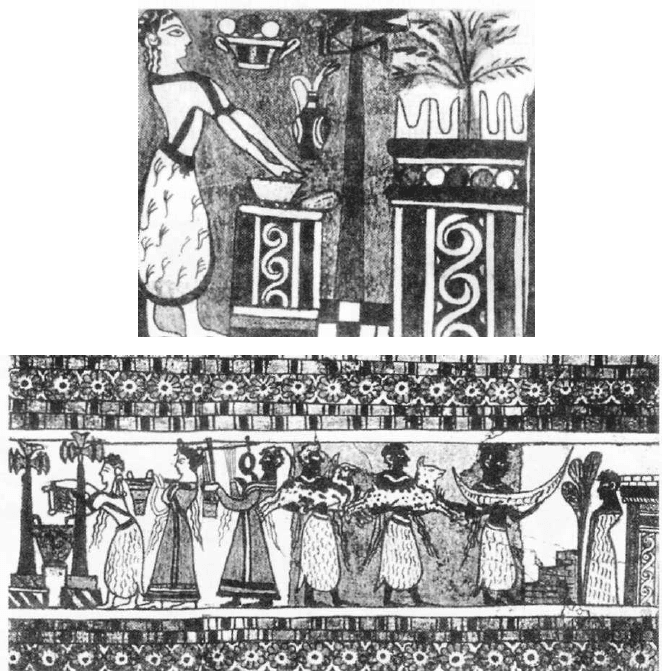

в росписи саркофага из Агиа Триады

(илл. 47). Сосуды аналогичной фор-

мы существуют до сих пор. Их форма

идеальна для совершения возлияний,

что еще более подчеркивает их риту-

альное назначение в древнем мире.

Сама же роспись другой стороны сар-

кофага, изображающая ритуал служе-

ния Священным Деревьям в образе

финиковых пальм, принесения им да-

ров, невольно возвращает нас к упо-

минавшемуся исследованию Бобрин-

ского, в том смысле, что образ птицы

Илл. 45, 46. Фрагменты росписей Кносского дворца

с длинным носом (аиста) в древности

ассоциировался с Небом, а стало быть,

и с небесной оплодотворяющей водой.

То есть можно предположить, что в

этом сосуде мы наблюдаем как бы

воплощенный в ритуальном предме-

те дериват орнаментального S-образ-

ного мотива через образ небесной

птицы.

S-образный мотив буквально про-

низывает всю орнаментику предмет-

ного искусства Эгейского мира, явля-

ясь его главным элементом, приобре-

тая здесь совершенно специфическое

для местной культуры значение. Сре-

диземное море, прообразом которого

для критян был Мировой океан —

главный источник благополучия, вна-

чале связывалось с промыслом, а за-

тем и с торговлей. Обегающая спираль

здесь трансформировалась в почти

изобразительный мотив волны. Чрез-

Илл. 47. Фрагменты росписи каменного саркофага из Агиа Триады. Кон. XV в. до н.э.

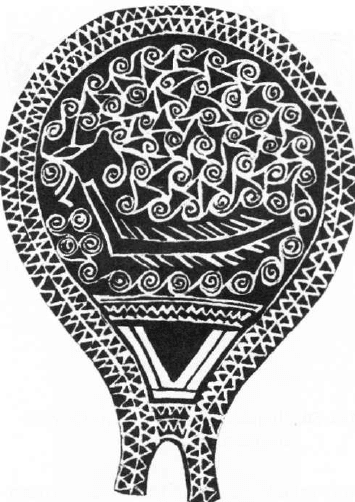

Илл. 48. Ритуальный сосуд с о. Сирое (так на-

зываемая «кикладская сковорода»).

2-я пол. III тысячелетия до н.э.

вычайно интересен в этом отношении

декор так называемых «кикладских ско-

вород» — неких ритуальных предметов

неизвестного назначения (илл. 48).

Изображение на них целиком постро-

ено на «морской» тематике. Завитки

спирали изображают водную поверх-

ность, по которой плывет корабль.

Изображенный на «сковороде» сюжет

ограничен рамкой зигзагообразного

орнамента (мотив чередующихся тре-

угольников), который, как известно,

является более элементарным древним

знаком воды. То есть в данном случае

мы видим одновременно два знака

воды — более древний, космологичес-

кий, вытесненный на периферийное

место бордюра, и более молодой, за-

нявший главенствующее, сюжетное

место.

Морская тематика отчетливо зву-

чит в росписи большинства ваз так

называемого стиля камарес, с кото-

рым органично связана вазопись пе-

риода Старых дворцов (XVII в. до н.э.).

Это проявляется не только в рос-

писи, но и в общем впечатлении от

вазы в целом. Критские вазы пред-

стают перед нами как поэтический

рассказ о превращении более древне-

го орнаментального способа воплоще-

ния мира в изобразительный. Срав-

нивая между собой различные вазы

этого стиля, мы можем видеть логику

развития искусства эгейских ваз от

непосредственно космологического

уровня отображения Мирового океа-

на к поэтической метафоре моря вме-

сте с его обитателями. Если на «кик-

ладской сковороде» имеет место

замещение более древнего знака воды

более молодым, спиралевидным, то в

некоторых вазах стиля камарес мы

видим, как на смену спиралевидному

завитку приходит стилизованно-реа-

листическое изображение воды. Так,

на одной из них спираль словно ожи-

ла, заколыхалась, превращаясь в изоб-

ражение морской поверхности. На

менее же ответственном месте —

у края вазы та же спираль, напротив,

обнаруживает тенденцию к предель-

ной стилизации, воспринимаясь как

виньетка вокруг основного изображе-

ния (илл. 49).

В образную игру активно вступа-

ют и формы ваз, имеющие здесь мяг-

кие, органичные, словно пульсирую-

щие вместе с орнаментом очертания.

Сам же орнамент часто напоминает о