Бунчук В.А. Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа

Подождите немного. Документ загружается.

рассматриваемой точки; Az — разность нивелирных отметок данной

точки трубопровода и приемного патрубка у днища резервуара,

из которого откачивается нефтепродукт.

В тех случаях, когда не выполняется условие устойчивой работы

трубопровода на всасывание, для исключения возможности образо-

вания газовых мешков уменьшают гидравлическое сопротивление

в трубопроводе путем увеличения диаметра или уменьшения его

длины, а также за счет уменьшения разности нивелирных отметок.

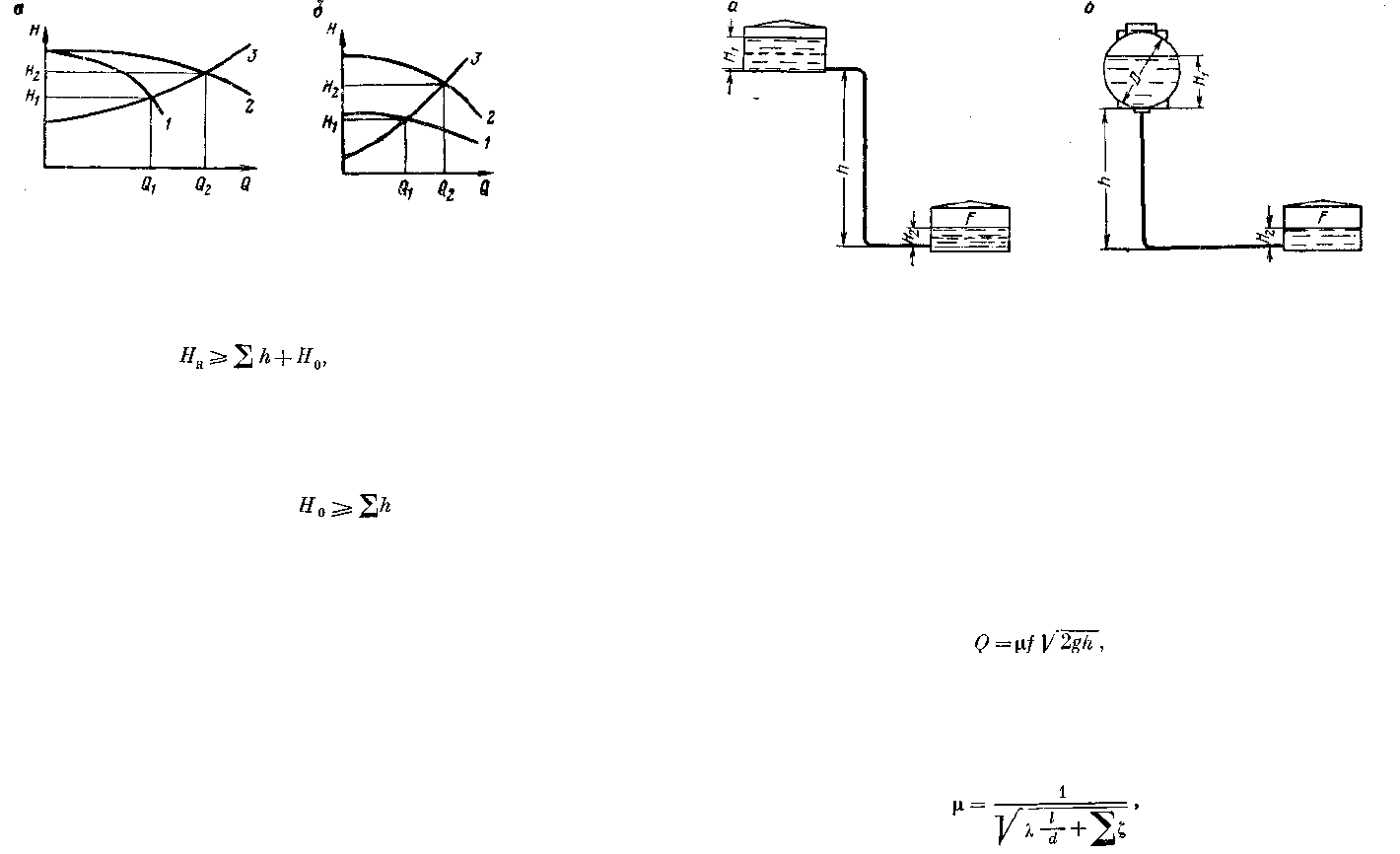

Рис. 9.5. Характеристики центробежных насосов при парал-

лельном (в) и последовательном (б) соединении:

1 — характеристика одного насоса; г — характеристика двух насосов;

3 — характеристика трубопровода

Расчет нагнетательного

дут по условию

трубопровода ве-

(9.4)

где Н

о

— геометрический напор.

Потерю напора в трубопроводе в этом случае также определяют

по обычным формулам в зависимости от режима течения жидкости.

В случае самотечного налива соблюдают условие, чтобы стати-

ческий (геометрический) напор Н

о

был равен или больше суммы

гидравлических потерь в трубопроводе . . При изменяющемся

по длине трубопровода расходе, что, например, характерно для

коллекторов железнодорожных эстакад, при практических расчетах

учитывается полный расход, а потери напора уменьшают при лами-

нарном режиме в 2 раза, а при турбулентном режиме в 3 раза.

Для подбора насосного оборудования по данным гидравличе-

ского расчета трубопровода строится его характеристика Q—Н.

Наложение характеристики Q—Н соответствующего насоса на харак-

теристику трубопровода дает точку пересечения, которая определяет

параметры (подачу, напор) системы насос — трубопровод. В тех

случаях, когда требуемые подача и напор не обеспечиваются одним

насосом, устанавливают два насоса и соединяют их трубопроводами

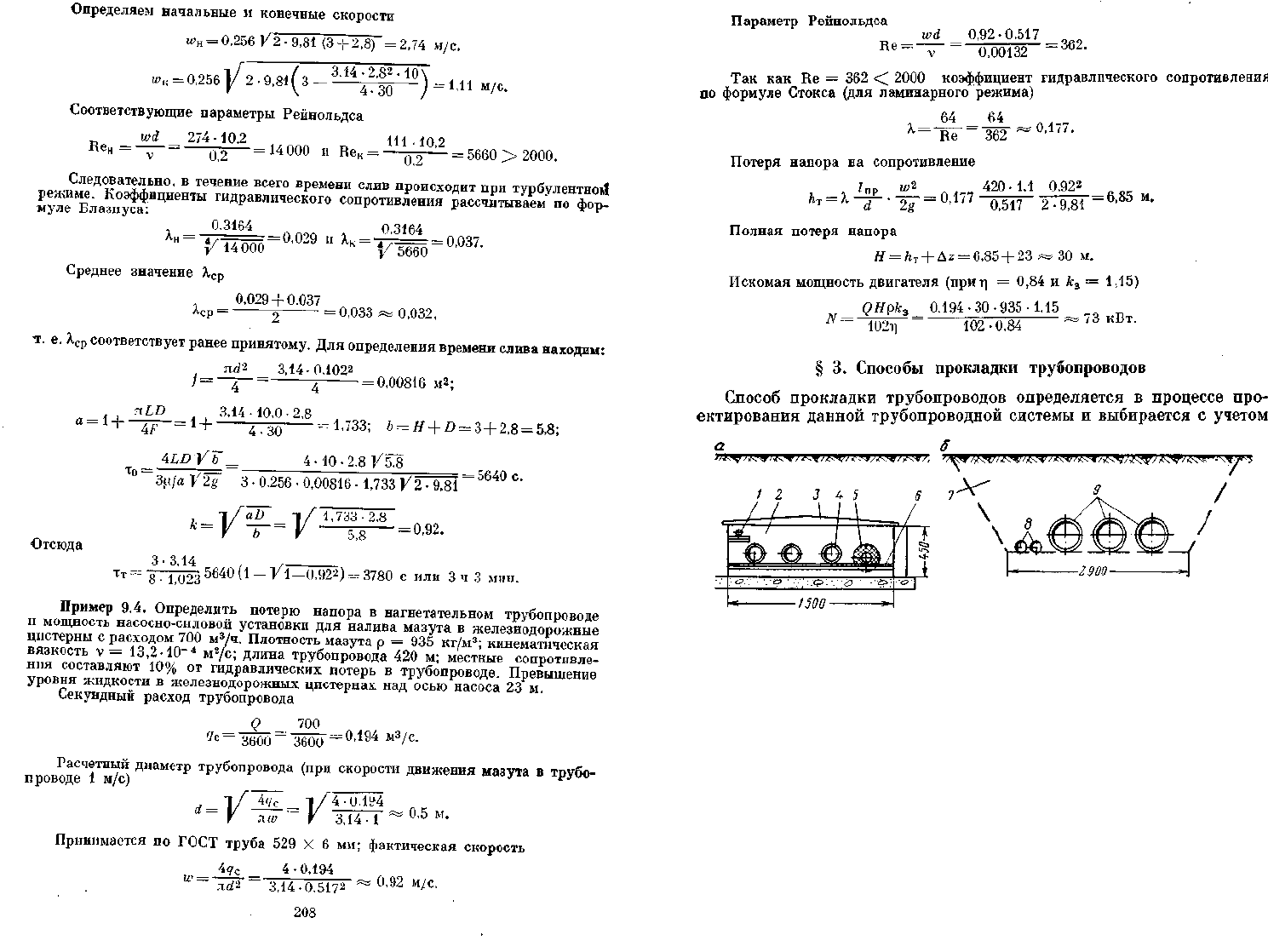

параллельно или последовательно. На рис. 9.5, а приведены харак-

теристики двух центробежных насосов при параллельном соедине-

нии, когда их характеристики складываются по горизонтали, т.е.

суммируются расходы при одинаковых напорах. На рис. 9.5, б

приведены характеристики насосов при последовательном соедине-

200

нии, когда их характеристики складываются по вертикали,т.е. когда

суммируются напоры при одинаковых расходах. В обоих случаях

точки пересечения характеристики трубопровода с суммарной ха-

рактеристикой насосов соответствуют суммарной подаче Q

2

и напору

Н

2

- По этим параметрам определяется мощность двигателя.

Расчет самотечных линий относится к трубопро-

водам, по которым наливают транспортные емкости из резервуаров и,

наоборот, из резервуаров в транспортные емкости или в резервуары

a

и

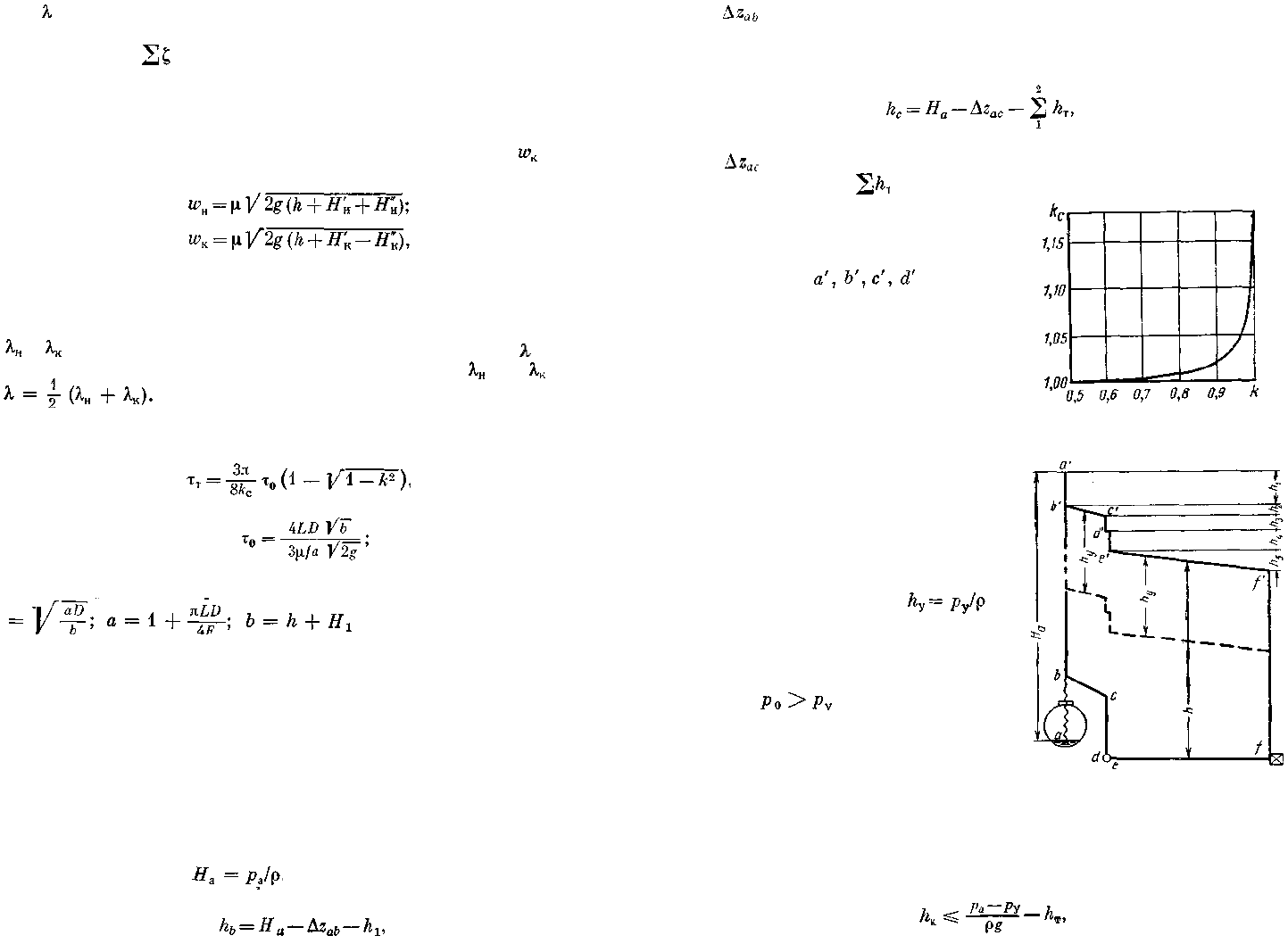

Рис. 9.6. Схема самотечного трубопровода для слива (налива) нефтепродуктов

а — слив из одного резервуара под слой нефтепродукта в другом резервуаре; 6 — слив

из железнодорожной цистерны под слой нефтепродукта в резервуаре

соседней группы. В любом случае налив обеспечивается при нали-

чии разности нивелирных высот (отметок уровней жидкости), спо-

собной преодолеть сопротивление в трубопроводных коммуникациях.

Слив нефтепродуктов обычно ведут под уровень жидкости, в случае

налива железнодорожных цистерн наливной шланг или трубу опу-

скают до днища цистерны, а при наливе резервуаров наливную

трубу подводят со стороны днища резервуара (рис. 9.6, а, б). При

расчете самотечного трубопровода определяют его пропускную

способность при заданных размерах трубопровода, т. е. его длины,

диаметра и располагаемом напоре или, наоборот, определяют раз-

меры трубопровода при заданной пропускной способности. Про-

пускную способность самотечных трубопроводов рассчитывают по

формуле

V (9.5)

где р, — коэффициент расхода трубопровода; / — площадь сечения

трубопровода; h — напор, под которым происходит истечение жид-

кости. Коэффициент расхода ц зависит от диаметра трубопровода,

его длины и величины местных сопротивлений; для рассматриваемого

случая при сливе под уровень жидкости и. определяют по формуле

(9.6)

201

где — коэффициент гидравлического сопротивления (принимается

в пределах 0,017—0,042); I — длина трубопровода; d — диаметр

трубопровода; — сумма коэффициентов местных сопротивлений

трубопровода и сливного прибора. Поскольку скорость истечения

жидкости при самотечном сливе является величиной переменной,

зависящей от активного напора, соответственно меняется и коэф-

фициент гидравлического сопротивления. Чтобы найти его среднее

значение, сначала определяют начальную w

u

и конечную скоро-

сти истечения по формулам

(9.7)

(9.8)

где Н' и Н" — высота жидкости в резервуарах (индексы «н» и «к»

означают начало и конец слива).

По найденным скоростям истечения определяют соответству-

ющие их значения параметра Рейнольдса (Re

H

и Re

K

) и значения

и (по формуле Блазиуса). Принятый в начале расчета должен

соответствовать среднеарифметическому значению и, т. е.

Поскольку слив в основном происходит при турбулентном

р е ж и м е, то для этого случая время слива определяют по формуле

(9.9)

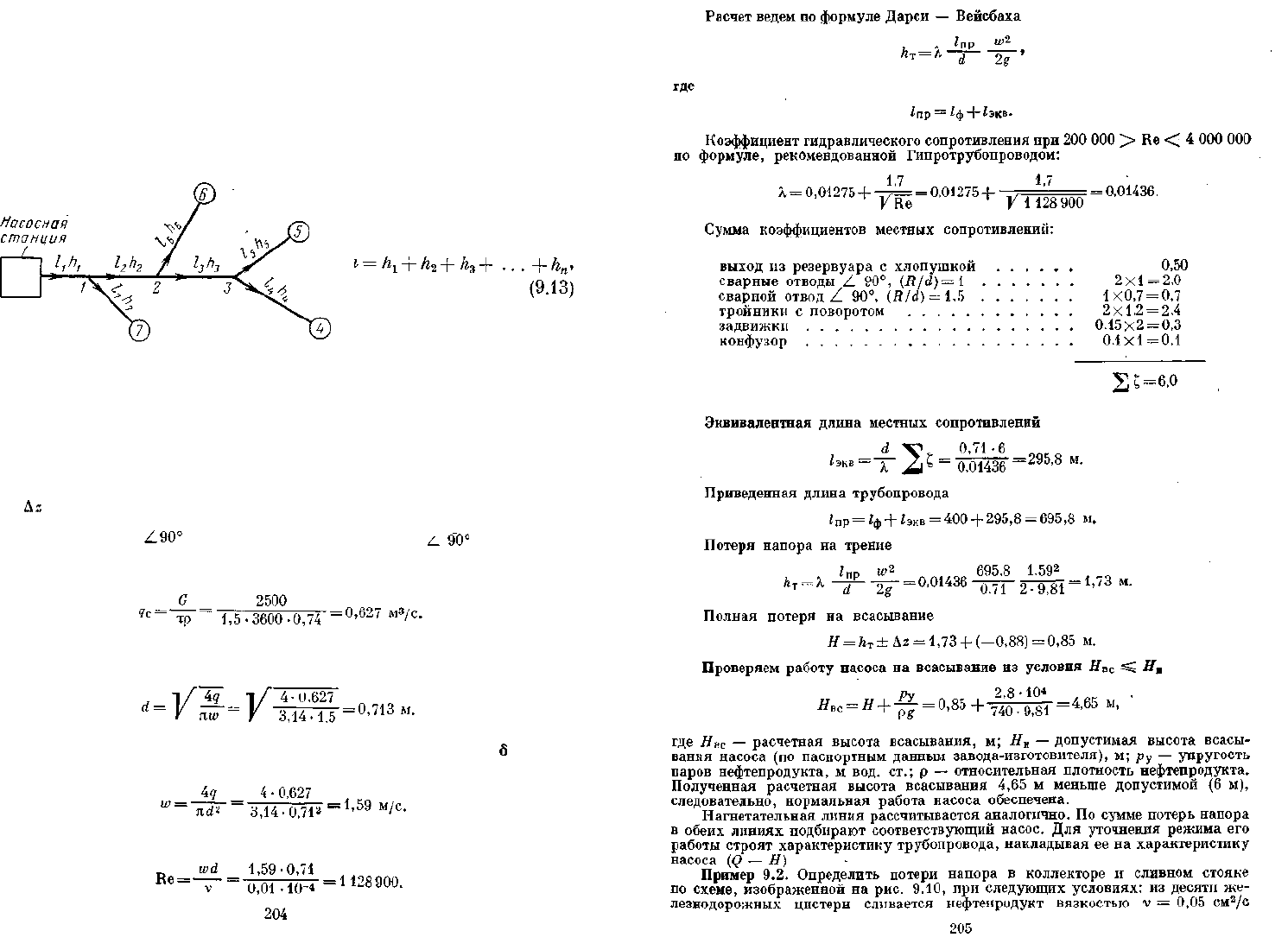

где

к

с

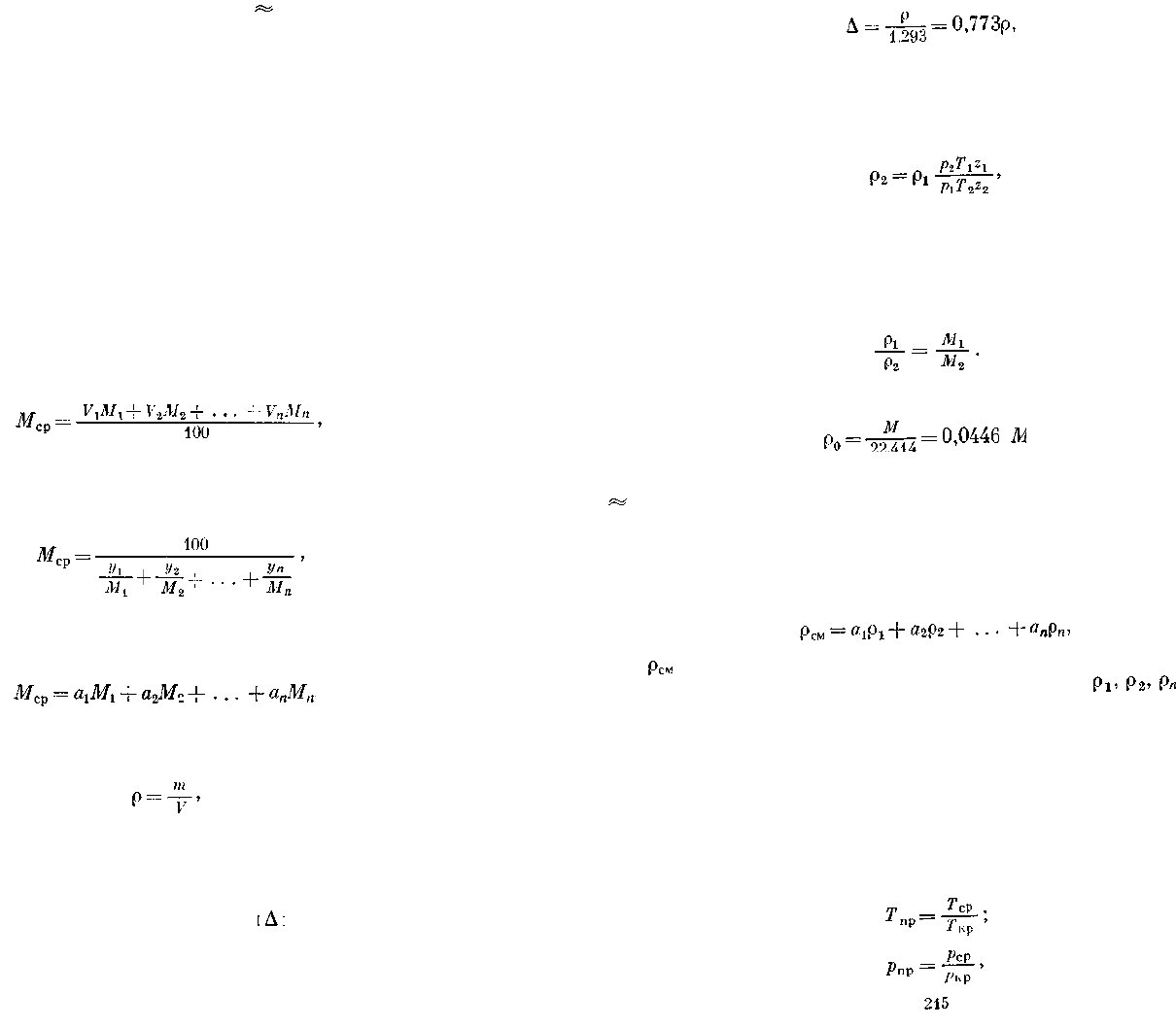

— коэффициент, определяемый по графику на рис. 9.7; к =

при сливе из резервуаров

или b = h + D при сливе из железнодорожных цистерн (см-

рис. 9.6, а, б); \i — коэффициент расхода; L — длина котла ци-

стерны; D — диаметр цистерны; / — площадь поперечного сечения

трубопровода; F — площадь зеркала резервуара приемника.

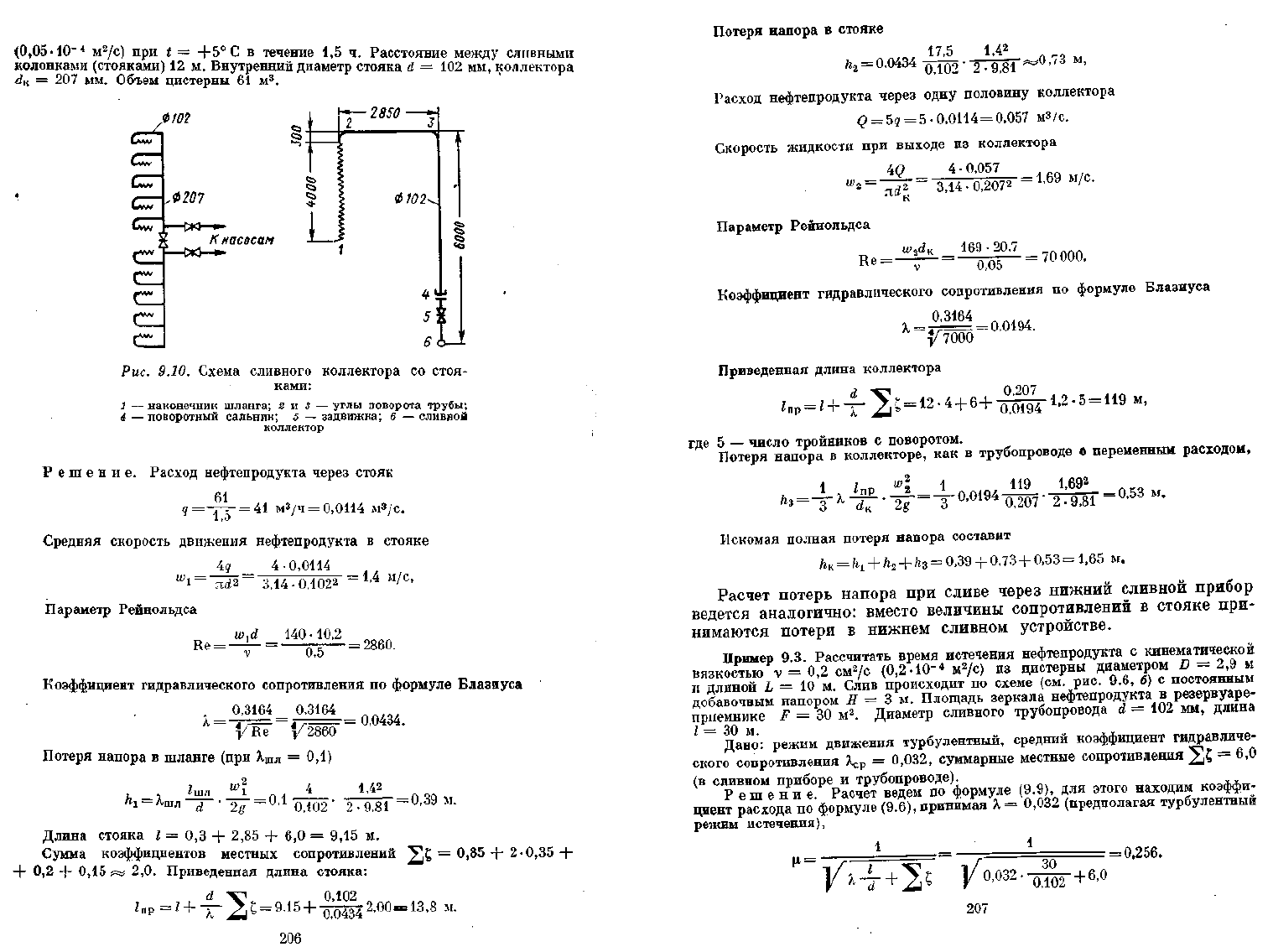

Расчет сифонных трубопроводов проводят при

сифонном сливе нефтепродуктов из железнодорожных цистерн,

т. е. при сливе через верхний колпак цистерны. Расчет этот обычно

выполняется графоаналитически применительно к одиночной слив-

ной колонке. Для этого строят прафик остаточных напоров и ваку-

умов (рис. 9.8), на котором сливную коммуникацию вычерчивают

в масштабе, а вверх от поверхности нефтепродукта в наинизшем

положении (наиболее неблагоприятном) откладывают величину ат-

мосферного давления , равную отрезку аа'. В этом случае

остаточный напор в точке b первого участка трубопровода будет

(9.10)

202

где — разность нивелирных отметок (высот) начальной точки

трубопровода и точки Ъ; h

x

— потеря напора на трение на первом

участке трубопровода (отрезок а, Ъ). Остаточный напор в точке с

будет равен

где — разность нивелирных отметок начальной точки трубо"

провода и точки с; — сумма потерь напора на трение на первом

и втором участках трубопровода.

Затем аналогично находят остаточ-

ные напоры в других точках трубо-

провода. Ломаная линия, соединя-

ющая точки и другие,

является линией падения напора в

сливной коммуникации. Соответству-

ющие величины потерь на трение

в отдельных элементах коммуника-

ции рассчитывают по заданной ско-

рости.

Для соблюдения условия нераз-

рывности струи в сифонном трубо-

проводе давление в любой его точке

р

0

должно быть больше давления на-

сыщенных паров (упругости паров)

р

у

сливаемого нефтепродукта при

температуре перекачки, так как в

противном случае могут образоваться

газовые мешки, снижающие про-

пускную способность коммуникации.

Для этого на расстоянии со-

ответственно линии падения напоров

строят линию давлений насыщенного

пара нефтепродукта. Для соблюдения

указанного условия неразрывности

потока необходимо, чтобы

Рис. 9.7. Кривая зависимости

коэффициента fe

c

от к

Рор

у

линия h

y

не пересекала соответству-

ющие участки линии коммуникации,

а в случаях пересечения во избежа-

ние образования газовых пробок

увеличивают диаметр трубопровода,

снижают температуру нефтепродукта

или заглубляют насосную станцию.

Из тех же условий предельную высоту сливной колонки над ниж-

ней образующей цистерны принимают

Рис. 9.8. График остаточных на-

поров в сифонном трубопроводе

(9.12)

203

где h

T

— потеря напора на трение до наивысшей точки сливной

колонки; р — относительная плотность нефтепродукта при темпе-

ратуре перекачки.

Расчет разветвленных трубопроводов, т. е.

трубопроводов, имеющих разветвления, ведется в зависимости от числа

присоединенных резервуаров и технологических установок. Приме-

нительно к нефтебазам на рис. 9.9 показана схема разветвленного

трубопровода от насосной станции до резервуаров, состоящего

из нескольких последовательно соединенных участков разных диа-

метров. Потеря напора в

таком трубопроводе опре-

деляется как сумма потерь

на всех участках:

Рис. 9.9. Схема разветвленного трубопровода

на нефтебазе:

1,2,3 — места ответвлений; 4—7 — резервуары

h

где h — потеря напора в

трубопроводе, составлен-

ном из последовательно

соединенных участков; h

lr

ho, h

3

, . . ., h

n

— потеря

напора на отдельных уча-

стках трубопровода.

Пример 9.1. Рассчитать всасывающий трубопровод длиной 400 м, пред-

назначенный для перекачки нефтепродукта в количестве 2500 т из резервуара

в железнодорожные цистерны за время 1,5 ч. Параметры нефтепродукта: отно-

сительная плотность р = 0,740; упругость паров р

у

= 2,8-10* Па; кинематиче-

ская вязкость v = 0,01-10"

4

м

2

/с Геометрическая (нивелирная) разность отме-

ток = 0,88 м (ось насоса ниже приемного патрубка резервуара). На линии

всасывания имеются местные сопротивления: выход из резервуара с хлопушкой;

два сварных отвода , (R/d) = 1; один сварной отвод , (R/d) = 1,5;

два тройника поворотных, две задвижки и один конфузор.

Решение. Секундный расход

метр

Задаваясь скоростью движения нефтепродукта w = 1,5 м/с,

находим диа-

Принимаем трубу d = 720 мм с минимальной толщиной стенки = 5 мм

(внутренний диаметр 710 мм). Фактическая скорость

Параметр Рейнольдса

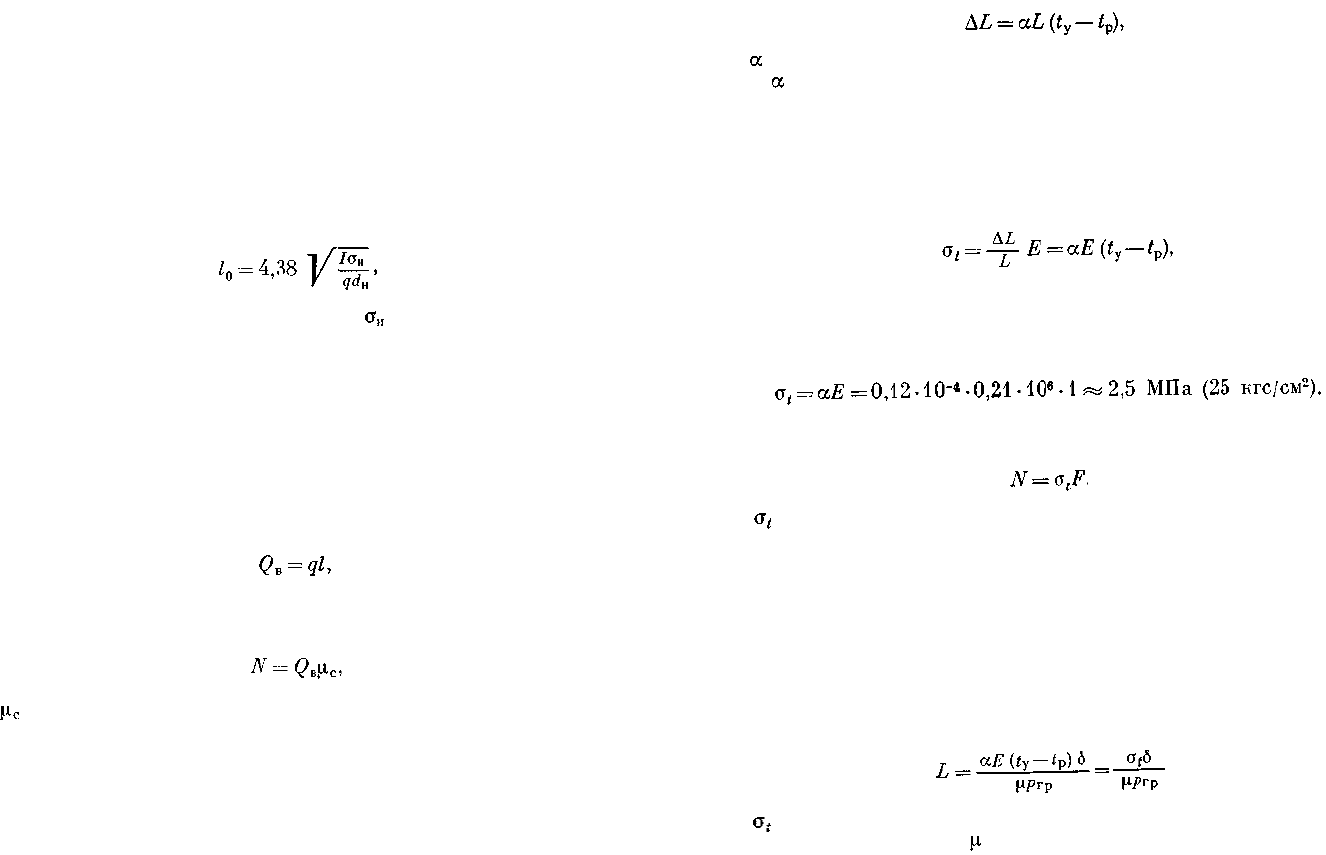

Рис. 9.11. Способы прокладки трубопроводов:

а — канальная прокладка трубопроводов; б — бесканальная прокладка трубопроводов;

1 — конденсатопровод на опоре; 2 — канал; з — крышка канала; 4 —• продуктопроводы

диаметром 150 мм; 5 — труба о тепловой изоляцией; 6 — опора под трубопроводы; 7 —

траншея, засыпанная грунтом; 8 — трубопроводы диаметром 100 мм; 9 — трубопроводы

диаметром 500 мм

рельефа местности, уровня грунтовых вод, протяженности и воз-

можности их монтажа с соблюдением уклона, необходимого для опо-

рожнения трубопроводов из-под продукта в процессе эксплуатации

или ремонта. Подземная прокладка осуществляется по двум спосо-

бам: канально и бесканально. Обычно в каналах (рис. 9.11, а)

прокладывают трубопроводы для вязких нефтепродуктов (совместно

с паропроводами, их обогревающими). При бесканальном способе

(рис. 9.11, б) трубопроводы для перекачки высоковязких, засты-

вающих нефтепродуктов прокладывают совместно с паропроводом

в общей изоляции.

14 Заказ 1214

209

Наземная прокладка трубопроводов осуществляется на опорах

(из огнестойких материалов), которые служат как для придания

устойчивости, так и для обеспечения постоянного уклона трубопро-

водов. По назначению и конструкции опоры делятся на подвижные

опоры («свободные»), не препятствующие свободному перемещению

труб, и неподвижные опоры («мертвые»), которые закрепляют трубу

в определенном положении, препятствуя ее перемещению. Непод-

вижные опоры обычно устанавливают между подвижными опорами,

в местах ответвлений, между компенсаторами и у мест примыкания

труб к оборудованию, с целью защиты последних от дополнительных

напряжений, которые возникают в трубопроводах. «Свободные»

опоры при необходимости снабжают направляющими приспособле-

ниями, например, в виде свободных хомутов, ограничивающих

перемещение труб в поперечном направлении. «Свободные» опоры

по конструкции различаются на скользящие и катковые. Наиболее

распространены скользящие опоры. Трубы на их гладкую поверх-

ность укладывают на подкладки (неподвижные опорные подушки),

приваренных к трубе, или непосредственно на поверхность опоры.

Катковые опоры применяют в наиболее ответственных случаях —

при больших деформациях трубы. Расстояние между опорами из

условия прочности определяют по формуле

(9.14)

где / — момент инерции сечения трубы; — допустимое напряже-

ние изгиба; q — нагрузка на единицу длины трубы, слагающаяся

из массы трубы и установленной на ней арматуры и изоляции.

Опоры под трубопроводы рассчитывают, исходя из величины

действующих на них нагрузок, которые слагаются из собственной

массы трубы, изоляции и транспортируемой жидкости и усилий,

которые возникают в результате температурных деформаций трубо-

провода.

Для определения размера опорных плит опор (площади опорной

поверхности) необходимо знать величину вертикальной нагрузки,

которую определяют по формуле

(9.15)

где Q

B

— вертикальная нагрузка; q — нагрузка на единицу длины

трубопровода; I — расстояние между опорами. Горизонтальное уси-

лие на опору

(9.16)

где — коэффициент трения скольжения.

Осевое (горизонтальное) усилие, действующее на неподвижную

опору, определяют в основном исходя из температурных напряжений,

возникающих в трубопроводе. Поскольку в процессе эксплуатации

температура трубопроводов не остается постоянной, их в большин-

стве случаев оборудуют компенсаторами.

210

Компенсаторы, устанавливаемые на нефтепроводах и

нефтепродуктопроводах, предназначаются для компенсации темпе-

ратурных удлинений в прямолинейных участках трубопроводов

и уменьшения возникающих в них напряжений в процессе эксплу-

атации, зависящих от температуры окружающей среды и транспор-

тируемой жидкости. Поскольку температурные удлинения пропор-

циональны длине и изменению температуры, величину деформации

трубопровода (укорочение или удлинение) в зависимости от тепловых

воздействий определяют по формуле

(9.17)

где - — коэффициент линейного расширения металла трубы (для

стали = 0,12 • 10

-4

на 1° С); L — длина трубопровода; ty — тем-

пература укладки трубопровода; t

P

— рабочая температура трубо-

провода. В защемленном трубопроводе (прямом участке), не име-

ющем возможность перемещаться, например, на участке между

неподвижными опорами, под температурным воздействием могут

возникать значительные продольные напряжения, которые цо за-

кону Гука определяются по уравнению

(9.18)

где Е — модуль упругости материала трубы (для стали Е = 0,21 X

X 10

6

МПа = 2,1-10

е

кгс/см

2

). При изменении температуры сталь-

ного трубопровода на 1° С величина термического напряжения

составляет

Продольные усилия, возникающие в трубопроводе в результате

температурных напряжений, определяются по формуле

(9.19)

где — температурное напряжение сжатия или растяжения; F —

площадь поперечного сечения материала трубы.

Как видно из формулы, продольная сила N не зависит от длины

трубопровода, в то же время в подземных трубопроводах сила тре-

ния трубы о грунт зависит от длины. При определенных условиях

сила трения трубы может оказаться равной термической силе и,

следовательно, в этом случае труба не будет изменяться по длине.

В тех случаях, когда сила трения будет меньше термической силы,

труба будет перемещаться в грунте; предельную длину такого уча-

стка L, на котором еще возможно такое перемещение, определяют

подформуле

где — величина термического напряжения; р

гр

— давление грунта

на поверхности трубы; — коэффициент трения трубы о грунт

14*

211

(при битумной антикоррозионной изоляции трубопровода м = 0,4+

+ 0,6).

Для уменьшения продольных термических напряжений трубо-

проводы укладывают с некоторыми поворотами для использования

естественной гибкости труб, обеспечивая их самокомпенсацию.

Если по условиям прокладки не удается использовать принцип

самокомпенсации, то устанавливают специальные компенсаторы.

По конструкции компенсаторы делятся на сальниковые, линзовые

и гнутые.

Сальниковый компенсатор представляет собой кор-

пус с входящим в него стаканом, между которыми находится сальни-

ковая набивка, создающая уплотнение за счет натяжки болтов.

Компенсаторы этого типа изготовляют чугунными и стальными

давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см

3

) диаметром 80—500 мм (одно-

сторонние и двухсторонние). Сальниковую набивку применяют

в основном в теплосетях низкого давления.

Линзовые компенсаторы изготовляют из конических

штампованных тарелок; каждая пара сваренных тарелок образует

волну, способную изгибаться под воздействием продольных и осе-

вых сил, возникающих в трубопроводе при изменении температуры.

Компенсатор можно изготовлять из нескольких волн, количество

которых принимается в зависимости от требуемой компенсирующей

способности. Каждая волна способна скомпенсировать удлинение

или укорочение трубопровода от 10 до 15 мм. Линзовые компенса-

торы рассчитаны на давление 0,25—0,6 МПа (2,5—6 кгс/см

2

), их

изготовляют для труб диаметром 100—1000 мм.

Гнутые компенсаторы выполняют из отводов завод-

ского изготовления или гнутыми из труб, при этом им придают

различную форму: П-образную, лирообразную гладкую и лирооб-

разную складчатую. При большой разности температур и невоз-

можности применить по условиям давления и герметичности специаль-

ные компенсирующие устройства, гибкие компенсаторы являются

единственным и наиболее надежным способом компенсации тепло-

вых удлинений. Наиболее распространенным типом гнутых компен-

саторов является П-образный компенсатор.

ЧАСТЬ III

ТРАНСПОРТ ГАЗОВ

ГЛАВА 10

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ

§ 1. Основные параметры газов

По способу получения и физико-химическим свойствам газы

подразделяются на природные и искусственные. К природным газам,

добываемым из недр земли, относятся: газы чисто газовых место-

рождений (сухой газ), газы газо-конденсатных месторождений

(смесь сухого газа и конденсата) и попутные газы, добываемые

вместе с нефтью из нефтяных месторождений (сухой газ с пропано-

бутановой фракцией и газовым бензином). К попутным газам отно-

сятся также газы, получаемые при стабилизации нефти (освобожде-

ния от легких компонентов). Природные газы представляют хими-

ческую смесь отдельных газов (компонентов), химически инертных

между собой, т. е. не действующих друг на друга, и состоят преиму-

щественно из предельных углеводородов (алканов). Основная часть

природного газа — метан, содержание которого достигает 98%.

Остальная часть смеси состоит из предельных углеводородов, этана

С

2

Н

4

, пропана С

3

Н

8

, бутана С

4

Н

10

и пентана С

5

Н

12

; кроме того,

в состав природных газов в небольших количествах входит азот

N

2

, углекислый газ СО

2

, иногда сероводород H

2

S, водород Н

2

и др.

В зависимости от содержания тяжелых углеводородов (от пропана

и выше) природные газы подразделяются на газы сухие (или тощие),

промежуточной категории и жирные. Сухие газы содержат тяжелые

углеводороды в количестве менее 50 г/м

3

; газы промежуточной

категории — 50—150 г/м

3

и жирные газы — более 150 г/м

3

.

Искусственные горючие газы подразделяются на две группы.

К первой группе относятся газы, получаемые в результате нагрева-

ния твердого или жидкого топлива без доступа воздуха, при темпе-

ратуре перегонки 500—1000° С, например, на коксохимических,

газосланцевых заводах (в виде смеси водорода, метана и углерода)

и на нефтеперерабатывающих заводах (в виде смеси алканов, олефи-

нов и диолефинов). Ко второй группе относятся газы безостаточной

газификации, получаемые при частичном сжигании топлива в токе

воздуха, кислорода или их смесей с водяным паром, а также путем

подземной газификации углей. Эти газы состоят преимущественно

из окиси углерода, водорода и азота.

Сжиженные углеводородные газы представляют собой смесь угле-

водородов — пропана, пропилена, бутана, бутилена и небольших

213

количеств метана, этана, этилена и пентана. Эта смесь при нор-

мальных атмосферных условиях (0,1 МПа 760 мм рт. ст. и 0° С)

находится в газообразном состоянии, а при повышенном давлении

и пониженной температуре превращается в жидкость. Свойства

газов зависят от свойств отдельных компонентов, входящих в дан-

ный газ.

Качество природных и искусственных газов, используемых

в виде топлива для коммунально-бытового потребления, должно со-

ответствовать ГОСТ 5542—50, а сжиженный газ — ГОСТ 10196—62.

К основным параметрам газа, используемым при расчете маги-

стральных газопроводов, относятся молекулярная масса газа, плот-

ность, сжимаемость газа, вязкость, а также упругость насыщенных

паров (учитываемая при хранении).

Молекулярная масса газа представляет собой сумму

молекулярных масс атомов, входящих в молекулу газа. Масса газа

в граммах, численно равная его молекулярной массе, называется

молем, а масса газа в килограммах, численно равная его молекуляр-

ной массе, называется киломолем (кмоль или кг-моль). Если изве-

стен мольный, т. е. объемный, состав смеси газа в процентах, то сред-

няя молекулярная масса его М

ср

определяется по формуле

(10.1)

где у

г

, у

2

,.

у

и

— массовые концентрации,

Если молекулярный состав выражен в долях единицы, то соответ-

ственно средняя молекулярная масса

где а

1:

а

2

, . . ., а

п

— молекулярный состав в долях единиц.

Плотность газа (в кг/м

3

) определяется отношением массы

к объему

(10.3)

где т — масса газа, кг; V — объем данной массы газа, м

3

. Большин-

ство горючих газов (водород, метан и другие) легче воздуха, а неко-

торые газы (пропан, бутан и другие) тяжелее воздуха; этот пока-

затель характеризуется понятием относительной плотности. Отно-

сительной плотностью газа или газовой смеси называется отношение

массовой единицы объема газа к массе такой же единицы объема

•сухого воздуха при одинаковых условиях (температуре и давлении).

214

Относительная плотность — величина безразмерная и выражается

отношением

где 1,293 — плотность сухого воздуха, кг/м

3

.

Поскольку плотность р зависит от давления, температуры и

сжимаемости газа, а плотность р

2

соответствует давлению р

1

и темпе-

ратуре Т

17

то пересчет ее на другие давления р

2

и температуру Т

г

производится по формуле

где р

г

и р

2

— абсолютные давления газа, Па; Т

г

я Т

2

— темпера-

тура, К; z

1

и z

2

— коэффициенты сжимаемости газа соответственно

при р

г

и Т

1

, а также при р

2

и Т

2

- Так как объем одного моля газа

при данных значениях температуры и давления является величино-

постоянной для всех газов (закон Авогадро), то плотности их прямо

пропорциональны молекулярным массам

Плотность газа при 0° С и данном значении молекулярной массы

определяют по формуле

где 22,414 — объем 1 кмоля любого газа (при 0° С и 0,1 МПа ^

760 мм рт. ст.), м

3

. Плотность газовых смесей определяют по пра-

вилу смешения (аддитивности), согласно которому свойства смеси

складываются пропорционально из свойств компонентов, входящих

в смесь, т. е. путем суммирования произведения абсолютных значе-

ний плотности отдельных компонентов, входящих в газовую смесь

на их мольную концентрацию:

где — плотность смеси газов, кг/м

3

; а

х

, а

2

, а

п

— объемные кон-

центрации (в долях единицы) компонентов смеси; — плот-

ность компонентов, кг/м

3

.

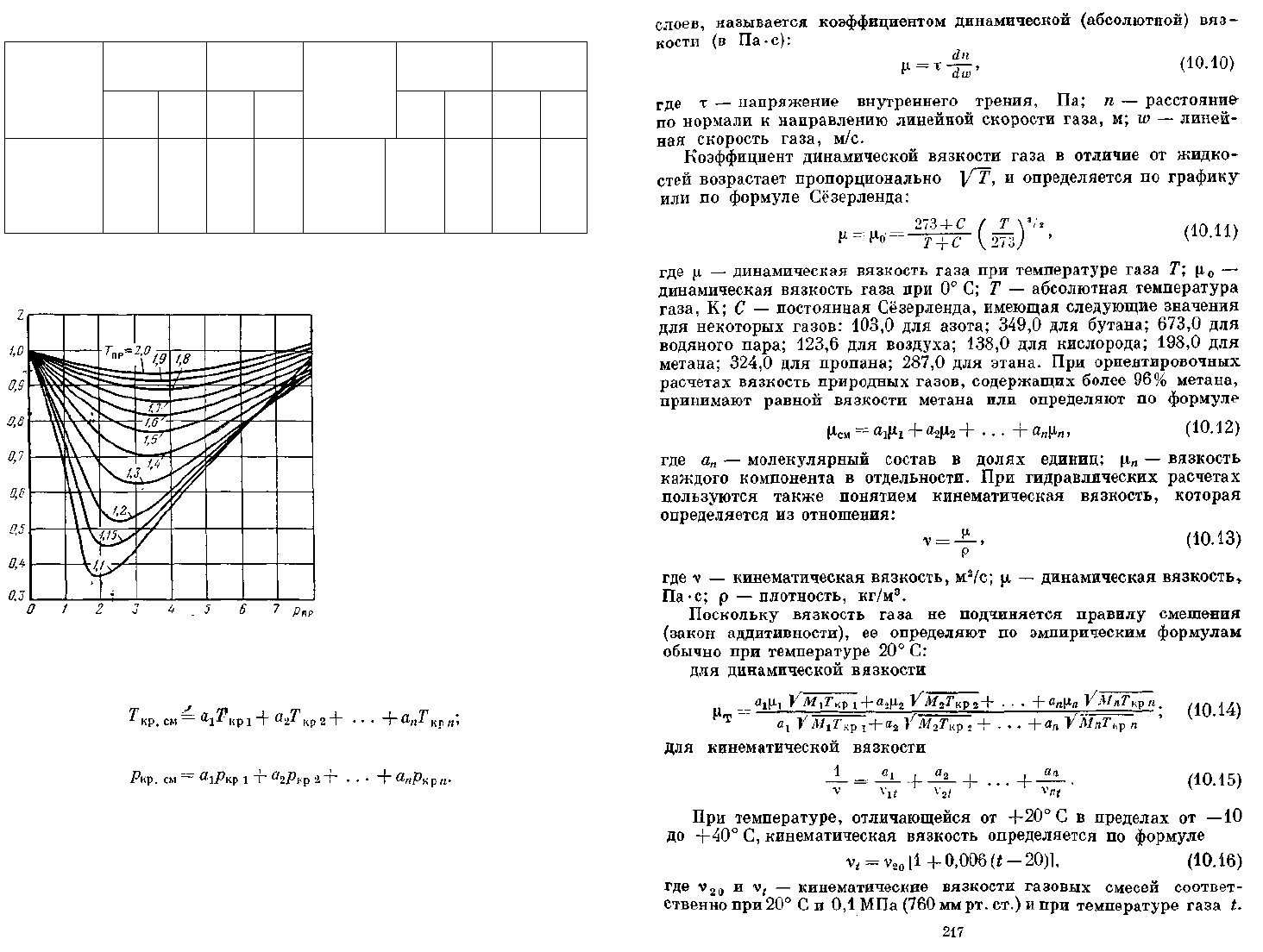

Сжимаемость газа характеризуется коэффициентом,

учитывающим отклонение реальных газов от законов идеального

газа. Объем реальных газов изменяется не пропорционально его

давлению и температуре и при одинаковых условиях сжимается

больше или меньше, чем идеальный газ, на величину z (коэффициент

сжимаемости). Коэффициент сжимаемости z газов определяют экспе-

риментально. При отсутствии этих данных его определяют по номо-

грамме (рис. 10.1) в зависимости от приведенных температуры

и давления газа:

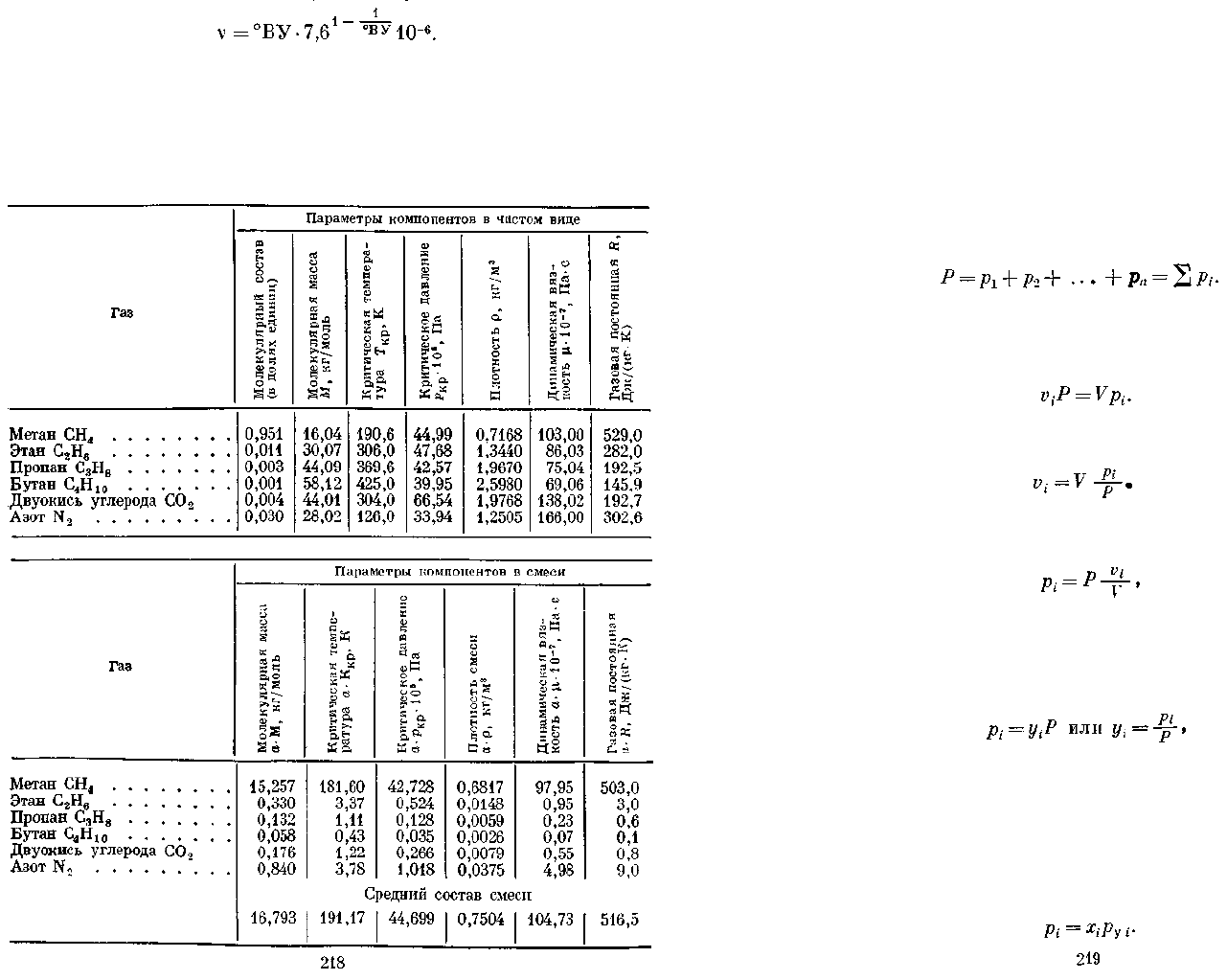

Критические параметры газов

Таблица 10.1

Газ

Бзтган

Воздух

Метан

Пропан

Температура

г

кр

°С

152

—141

-82

97

к

425,0

132,0

190,6

369,6

Давление р

кр

МПа

3,50

3,80

4,50

4,26

кгс/см

2

35,7

38,5

45,8

43,4

Газ

Пентан

Пропилен

Этан

Этилен

Температура

°С

197

91

33

9

К

470,2

364,0

306,0

282,0

Давление р

кр

МПа

3,34

4,61

4,72

5,16

КГС/СМ*

34,1

47,0

48,2

52,7

и р

ср

— средние температура и давление газа; Т

кр

п р

кр

—

температура и

где Т

с

среднекритические

Рис. 10.1. Зависимость коэффициента сжи-

маемости природного газа от щшведен-

температуры и давления

ных

давление газа, определенные

в зависимости от плотности

газа.

Критической тем-

пературой называют

такую температуру, выше ко-

торой ни при каком повыше-

нии давления нельзя скон-

денсировать пар (перевести

в жидкое состояние). Кри-

тическим дав лени-

е м называют такое давление,

выше которого нельзя испа-

рить жидкость ни при ка-

ком повышении температуры.

Критические параметры га-

зов приведены в табл. 10.1.

Среднекритические пара-

метры газовой смеси опреде-

ляют по правилам смешения

(закону аддитивности): для

среднекритической темпера-

туры (в К)

для среднекритического давления (в Па)

(Ю.8)

(10.9)

Вязкость газа характеризует свойство газа (жидкости)

оказывать сопротивление сдвигаюпцш усилиям (напряжения сдвига),

возникающим в результате сил трения между слоями движущегося

газа. Коэффициент, учитывающий это свойство реальных газов

и характеризующий пропорциональное отношение действующей

силы сдвига, отнесенной к единице поверхности соприкасающихся

216

Иногда вязкость жидких топлив измеряют в условных едини-

цах — в градусах вязкости условной (°ВУ); для пересчета ее в кине-

матическую вязкость v (в м

2

/с) используют формулу

(10.17)

При расчетах газопроводов пользуются средними расчетными

значениями параметров данного газа (газовой смеси), которые

сводятся в таблицу исходных данных. Например, табл. 10.2 соста-

Таблица 10.2

Сводные данные расчетных параметров смеси газа месторождений

Медвежьего и Оренбурга, поступающей в магистральный газопровод

Горький—Центр (при Г = 273 К и р = 1 - 013 • 105 Па)

влена применительно к смеси газа месторождений Медвежьего

и Оренбурга, поступающей в магистральный газопровод Горький —

Центр.

Упругость насыщенных паров определяется по

закону Дальтона и Рауля. В процессе испарения жидкости проис-

ходит переход ее в парообразное состояние. Степень насыщения

парового пространства зависит от состава жидкости и температуры.

Давление, при котором жидкость при данной температуре находится

в равновесном состоянии со своими парами называется упругостью

насыщенных паров жидкости. Каждой жидкости соответствует опре-

деленное давление (упругость) паров, зависящее от температуры.

Кривая изменения давления в зависимости от температуры назы-

вается кривой испарения. По закону Дальтона (закону парциальных

давлений) давление газовой смеси равно сумме давлений компонен-

тов, входящих в смесь,

(10.18)

Каждый компонент, обладая собственной упругостью (давлением),

по объему равен объему смеси и приводится к общему давлению

по закону Бойля — Мариотта:

(10.19)

Отсюда величина парциального объема составит

Аналогично парциальное давление выразится в виде

(10.20)

где Р — общее давление газовой смеси; V — общий объем газовой

смеси; p

t

— парциальное давление компонента; v

(

— парциаль-

ный объем компонента. Так как (v/V) = у представляет собой объем-

ную или молекулярную концентрацию, то соответственно

(10.21)

т. е. парциальное давление компонента p

L

в газовой или паровой

фазе равно произведению его объемной или молекулярной концен-

трации y

t

на общее давление Р. По закону Рауля парциальное

давление p

t

любого компонента в жидкой смеси равно молекулярной

концентрации его в жидкости x

t

, умноженной на упругость его

паров р

у

i в чистом виде при данной температуре, т.е.

(10.22)