Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых

Подождите немного. Документ загружается.

В.

И. Бодылевский

малый

атлас

руководящих

ископаемых

издание, переработанное и дополненное

ЛЕНИНГРАД

«НЕДРА>

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1990

ББК 26.323

Б 75

УДК 56(11)

Бодылевский В. И.

Б75 Малый атлас руководящих ископаемых: Спра-

вочное пособие. — 5-е изд. перераб. и доп.—

Л.:

Недра, 1990. — 263 с: ил.

ISBN 5—247—01658—0

Справочное

1

пособие для предварительного определения

геологического возраста слоев земной коры по содержащимся

в них органическим остаткам. Даны краткие описания и изо-

бражения 360 главнейших руководящих ископаемых, приве-

дены стратиграфические таблицы новейших подразделений

геологических отложений СССР. Пятое издание (4-е изд. —

1984) исправлено в соответствии с последующими решениями

МСК.

Для геологов полевых геологоразведочных поисковых

и геологосъемочных партий. Полезен также студентам геоло-

гических вузов и техникумов, краеведам и лицам, интере-

сующимся геологией.

1804040000—340

043(01)-90 ББК 26.323

© Издательство «Недра», 1984,

с изменениями

© В. И. Бодылевский, 1990,

с изменениями и дополнениями

ISBN 5—247—01658—0

ОТ РЕДАКТОРА

Малый атлас руководящих ископаемых, составлен-

ный профессором Ленинградского горного института

Виталием Ивановичем Бодылевским (1898—1968 гг.),

вышел тремя изданиями при жизни автора. Последний,

наиболее полный вариант опубликован в 1962 г. Малый

атлас был одобрен геологической общественностью,

успешно использовался студентами геологических спе-

циальностей на занятиях по исторической геологии и

для самостоятельных учебных и научных исследова-

ний, а также краеведами и участниками геологических

экскурсий.

Третье издание Малого атласа стало библиогра-

фической редкостью, поэтому коллеги и ученики

В.

И. Бодылевского подготовили исправленное и допол-

ненное четвертое издание (1984 г.), быстро разошед-

шееся.

В настоящем издании составителями максимально

сохранен авторский текст и палеонтологическая тер-

минология, а в пояснениях к рис. 1—8 даны в скобках

некоторые новые термины. Пятое издание подготовлено

преподавателями кафедры исторической геологии и

палеонтологии Ленинградского горного института

В.

В. Аркадьевым, Е, В. Владимирской, A. X. Кагарма-

новым, В. Г. Кликушиным, Г. В. Лаховым, Е. Д. Михай-

ловой при участии Е. Л. Аренса, Е. А. Бакай и Е. В. Са-

мойловой. В нем уточнен возраст ряда форм, внесены

исправления в стратиграфические таблицы. Даны сов-

ременные родовые названия. Заменены изображения

четырех форм (рисунки выполнены В. В. Аркадьевым).

Для нижнего карбона введено описание и изображение

3

характерного одиночного коралла Palaeosmilia таг-

ckisoni Milne-Edwards et Haime.

При подготовке четвертого издания палеонтологи-

ческий материал был проверен специалистами, поэтому

повторной серьезной ревизии не проводилось.

В последние годы по решению МСК изменены не-,

которые стратиграфические схемы, поэтому стратигра-

фические таблицы Атласа переделаны Т. Н. Корень,

М. А. Ржонсницкой, А. X. Кагармановым, М. С. Ме-

сежниковым, Н. Г. Чочиа.

Всем, принимавшим участие в работе, коллектив

кафедры исторической геологии и палеонтологии Ле-

нинградского горного института и И. В. Бодылевская

выражают свою глубокую благодарность.

Профессор, доктор геол.-минерал, наук

Е. В. Владимирская

• J

i

•

!

I

'':

:

•1

i

••

>.

••

•\

•ч:

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА

К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ (1962 г.)

Ископаемые органические остатки доставляют тот материал,

коюрый служит геологу для установления относительного гео-

логического возраста (или времени образования) пластов земной

коры. Палеонтологический метод, т. е. определение относитель-

ного геологического возраста по палеонтологическим остаткам,

является, бесспорно, главнейшим, наиболее разработанным и

дающим наиболее точные результаты. Широкое применение его

открывает путь к решению основных задач стратиграфического

исследования: расчленению геологического разреза на дробные

стратиграфические горизонты; сопоставлению разрезов из раз-

ных районов (стратиграфическая корреляция); сравнению изу-

чаемых разрезов со стандартным — международной стратиграфи-

ческой шкалой. Это последнее сопоставление и дает возможность

определить относительный геологический возраст отложений (в обще-

принятых терминах международной шкалы).

Из огромного числа ископаемых органических остатков не

все их группы могут быть в одинаковой степени использованы

для установления геологического возраста. Руководящие иско-

паемые должны удовлетворять следующим основным требова-

ниям:

1) 'принадлежать к группам, обладающим быстрой измен-

чивостью во времени (только в этом случае по ним можно будет

заметить даже небольшую разницу во времени образования гео-

логических отложений, решив таким путем задачу подразделения

разреза на дробные стратиграфические горизонты);

2) быть широко распространенными в пространстве. (Именно

это обстоятельство дает возможность сопоставлять разрезы, рас-

положенные даже в весьма удаленных друг от друга областях);

3) часто встречаться в отложениях (это условие не требует

дополнительных пояснений);

4) легко определяться в полевых условиях. Последним тре-

бованием вызвано невключение в Атлас представителей таких групп,

как фораминиферы (за исключением Schmagerina и Nummulites),

мшанки, остракоды, строматопоры и большинство кораллов. Как

известно, эти группы ископаемых организмов трудны для определения

в полевых условиях, хотя в лаборатории в результате применения'

специальных методов препарирования и изучения они могут дать i

ценнейшие сведения для уетанов,тения геологического возраста вме-

щающих отложений.

Определение руководящих форм следует начинать с про- i

смотра таблиц рисунков. Если определяемый объект совпадает:

с рисунком в основных признаках, совершенно обязательно про-

читать и тщательно изучить описание формы, поскольку в таб-

лицах каждый вид представлен весьма небольшим числом ри-'

сунков и часть признаков, характерных для вида, может быть:

и не показана. Описание во многих случаях не только воспол-

няет недостающие на рисунках признаки, но и группирует их в,'

систематическом порядке. Оно приучает определять окаменелости:

не по общему впечатлению от рисунки, а выделять из общего изо-

бражения отдельные систематические признаки и разъясняет,

что для данной формы характерно и важно, а что случайно и не-[

существенно. Наконец, описание дает указания на пределы измен-;

чивости внутри вида и на изменения с ростом индивида. Само собой

разумеется, что при определении окаменелостей необходимо все

время обращаться и к рисункам, так как'одно описание объекта,;

каким бы пространным оно ни было, не может заменить собой его.

изображения.

Атлас предназначен для предварительного опреде-,

ленин вида и относительного геологического возраста вмещающих

отложений. Окончательное определение палеонтологических остатков

возможно лишь на основе изучения всей литературы (иногда очень,

обширной), относящейся к данной форме. То же самое и оконча-.'

тельное установление геологического возраста тех или иных отложе-.

ний далеко не всегда возможно путем определения отдельных

руководящих видов; нередко оно требует изучения всего комплекса

органических остатков, заключающихся в рассматриваемых отло-

жениях.

В Атласе даны описания и изображения только 358 руково-1

дящих видов. Это, несомненно, очень мало. Так. например, в верхне-

юрских и нижнемеловых отложениях СССР широко распростра-<

пены представители рода Buchia. насчитывающего свыше 40 руко-;

водящих видов. Несмотря на то что в некоторых типах отложений

Севера и Востока СССР бухни служат иногда единственным источ-^

ником для установления геологического возраста этих отложений,

в Атлас включено описание только пяти видов бухий. Верхнеюрский

род Cadoceras, насчитывающий около 60 видов, указывающих на

разные горизонты келловейского яруса, представлен всего одним-

видом.

Достаточно этих примеров, чтобы понять, что во многих случаях,

палеонтологическое определение (даже предварительное) с точ-;

ностью до вида окажется невозможным при пользовании одним.

Малым атласом, что для определения уже с точностью до рода

придется обращаться к учебникам по палеонтологии. В отдельных

случаях (для родов с узким вертикальным распространением)

даже такое определение может дать хорошие стратиграфические

результаты; однако, как правило, это определение, менее точное,

чем видовое, даст и менее точные указания на геологический возраст

соответствующих отложений.

Наконец, необходимо иметь в виду, что для многих страти-

графических подразделений невозможно подобрать такие руко-

водящие ископаемые, которые встречались бы во всех крупных

областях СССР. Известно, например, как мало общего в палеон-

тологическом отношении имеют пермские отложения Приуралья и

Восточной Сибири или палеогеновые и неогеновые отложения

Крымско-Кавказской области и Дальнего Востока. Это, естественно,

вытекает из существования во все геологические периоды биогео-

графических (зоо- и фитогеогрлфических) провинций и ограничи-

вает применение для стратиграфических целей данного Атласа,

объем которого слишком мал для включения в него всех необходимых

форм.

Несомненно, что это последнее" затруднение будет преодолено

после выхода в свет региональных атласов (и региональных опре-

делителей) руководящих ископаемых. Составление подобных

атласов ведется в ряде геологических организаций, и часть из них

уже опубликована (см. список литературы).

При составлении описаний (диагнозов) руководящих видов

автор старался не перегружать их специальной терминологией.

В случае затруднений в этой области следует обращаться к учеб-

никам по палеонтологии (см. список литературы). Для ниболее

распространенных руководящих групп ниже, на схематических ри-

сунках (рис. 1—8). дано объяснение некоторых терминов.

Идя навстречу пожеланиям преподавателей, читающих курс

исторической геологии, автор поместил в Атлас и несколько ру-

ководящих видов, не встречающихся в СССР, но имеющих зна-

чение для характеристики важнейших стратиграфических раз-

резов зарубежных стран.

В связи с выходом в свет томов «Основ палеонтологии» в па-

леонтологическую часть Атласа внесен ряд исправлений. Добавлено

несколько новых видов из кембрийских, ордовикских и силурийских

отложений восточных районов СССР. В связи с открытием поздне-

меловых морских фаун на крайнем востоке Сибири оказалось

необходимым ввести в Атлас описание нескольких видов аммонитов,

характерных для Индо-Тихоокеанской провинции. Ценная помощь

была оказана А. М. Обутом, составившим описания семи видов

граптолитов, дополнительно включенных в Атлас.

Стратиграфические таблицы предназначены в основном для

разъяснения смысла и объема употребляемых в тексте стратигра-

фических названий. Автор не имел в виду дать универсальный

справочник по стратиграфии, поэтому он не считал себя вправе

увеличивать объем книги за счет включения в нее описаний всех

важных разрезов, а также списков руководящих ископаемых, харак-

терных для выделенных стратиграфических подразделений.

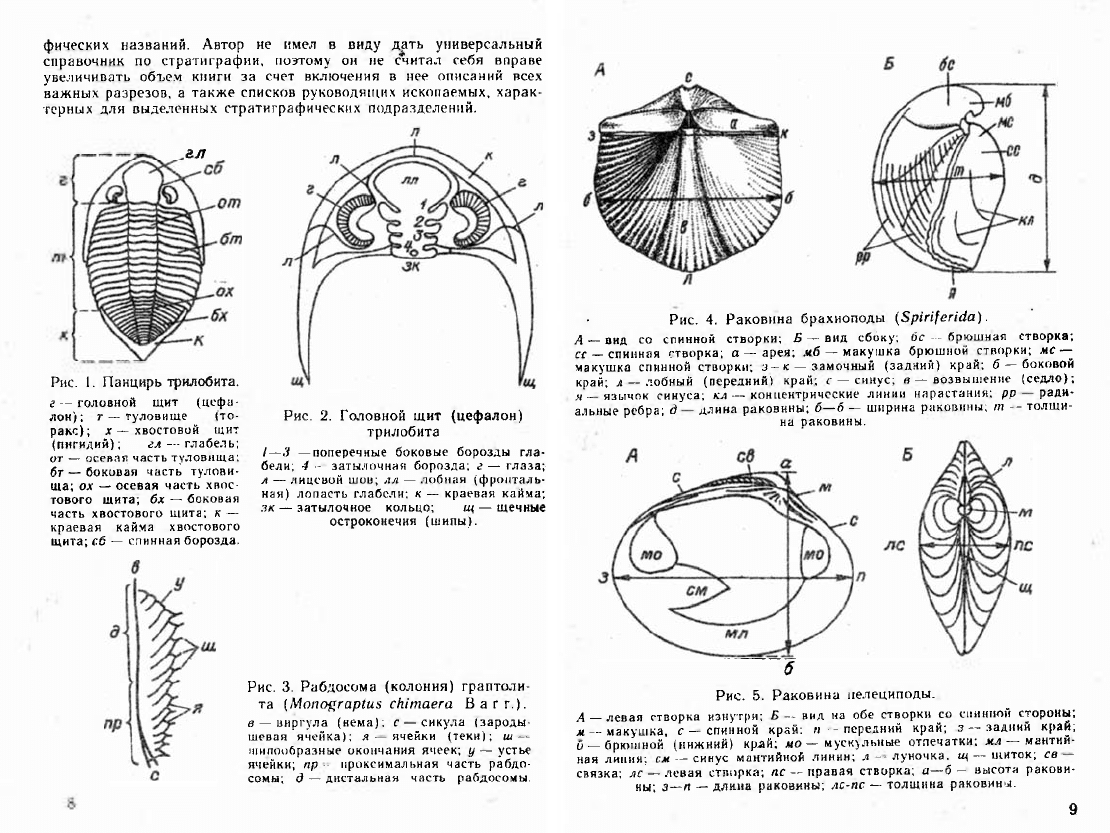

гл

Рис.

1. Панцирь трилобита.

г — головной щит (цсфа-

лон);

г — туловище (то-

ракс);

х — хвостовой щит

(пнгидий); гл — глабель;

от

— осевая часть туловища;

бт

— боковая часть тулови-

ща; од* — осевая часть хвос-

тового щита; бх — боковая

часть хвостового щита; к —

краевая кайма хвостового

щита; сб — спинная борозда.

Рис.

2.

Головной щит (цефалон)

трилобита

/—:1 —поперечные боковые борозды гла-

белн; 4 - затылочная борозда; г— глаза;

А — лицевой шов; лл — лобная (фронталь-

ная) лопасть глабсли; к — краевая кайма;

SK

— затылочное кольцо; щ — щечные

остроконечия (шипы).

Рис.

3. Рабдосома (колония) граптоли-

та (Monograptus chimaera Bar г).

в — виргула (нема); с — снкула (зароды-

шевая ячейка): я—ячейки (теки); ш—

щипообразные окончания ячеек; у — устье

ячейки; пр проксимальная часть рабдо-

сомы: д — дистальнан часть рабдосомы.

Рис.

4. Раковина брахиоподы (Spirifcrida).

.4 — вид со спинной створки; Б — вид сбоку; 6с — брюшная створка;

сс — спинная створка; о — арея; яб — макушка брюшной створки; мс —

макушка спинной створки; з - к — замочный (задний) край; б — боковой

край; А — лобный (передний) край; с — синус; я — возвышение (седло);

я

—

язычок синуса; кл — концентрические линии нарастания: рр — ради-

альные ребра; d — длина раковины; б—б — ширина раковины; m — толщи-

на раковины.

б

Рис.

5. Раковина пелециподы.

А — левая створка изнутри; Б — вид на обе створки со спинной стороны;

л — макушка, с — спинной край; п — передний край;

в.—*

задний край;

и — брюшной (нижний) край: мо — мускульные отпечатки; мл — мантий-

ная линия; см — синус мантийной линии; л - луночка, щ — щиток; се —

связка;

АС

— левая створка; лс — правая створка; a—б

—

высота ракови-

ны;

3—л

—

длина раковины;

АС-ПС

— толщина раковины.

9

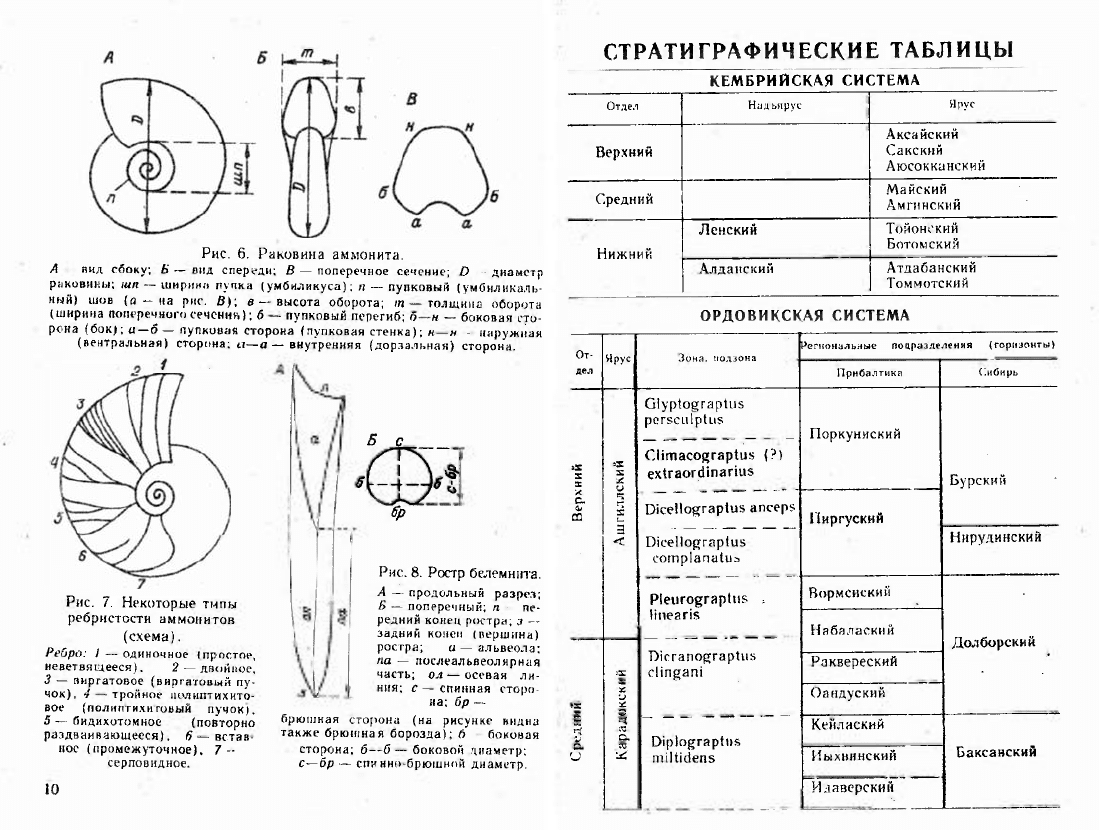

Рис.

6. Раковина аммонита.

А вид сбоку; Ь — вид спереди; В — поперечное сечение; D -диаметр

раковины; шп — ширина пупка (умбиликуса); « — пупковый (умбнлнкаль-

ный) шов (а — на рис. В);

в—высота

оборота; т — толщина оборота

(ширима поисречниго сечения); б - пупковый перегиб;

п

—

н

— боковая сто-

рона (бок); а—б — пупковая сторона (пупковая стенка); и—и - наружная

(вентральная) сторона; u—

а

— внутренняя (дорза.чьная) сторона.

Б

с

Рис.

7. Некоторые типы

ребристости аммонитов

(схема).

Ребро:

1—одиночное (простое,

неветвяшееся). 2 — двойное,

3

~ виргатовое (виргатовый пу-

чок),

4 — тройное полиптихито-

вое (полиптихиговый пучок).

5 — бидихотомное (повторно

раздваивающееся), б — встав

нос (промежуточное), 7 --

серповидное.

бр

Рис.

8. Ростр белемнита.

А

— продольный разреа;

Б

— поперечный; п пе-

редний конец ростра; з —

задний конеп (вершина)

ростра; а — альвеола;

па

— послеальвеолярная

часть; ол — осевая ли-

ния;

с—спинная сторо-

на;

бр —

брюшная сторона (на рисунке видна

также брюшная борозда); ft боковая

сторона; б—б — боковой аиаметр;

с—бр

— спинно брюшнпй диаметр.

10

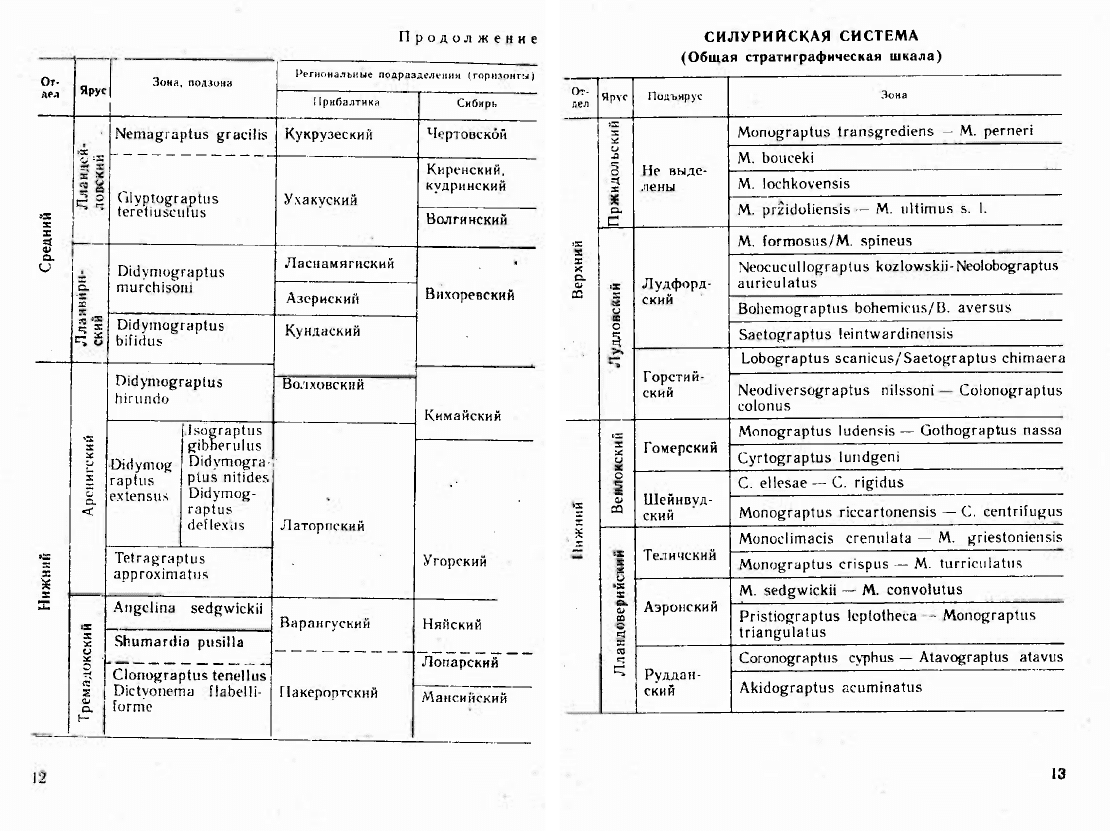

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦЫ

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Отдел

Над

ьирус

Ярус

Верхний

Аксайский

Сакский

Аюсокканский

Средний

Майский

Амгинский

Нижний

Ленский

Тойонекий

Ботомский

Нижний

Алданский

Атдабанский

Томмотский

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

От-

Ярус

Зона,

подзона

Региональные

подразделения (горизонты)

дел

Ярус

Зона,

подзона

Прибалтика

Сибирь

Glyptograptus

persculptns

Поркуниский

НИИ

:кий

Climacograptus (?)

extraordinarius

Бурский

Верх

нпли

Dicellograptus anceps

Пиргуский

а

<

Dicellograptus

complanatus

Пиргуский

Нирудинский

Plenrograptns ,

Вормснский

linearis

Набалаский

Долборский

DieranograpUib

clingani

Долборский

=-£

DieranograpUib

clingani

Раквереский

3!

и

К

Оандуский

щ

V

Я.

с

Diplograptns

miltidens

Кенлаский

Баксанский

и

•к

Diplograptns

miltidens

Иыхнинский

Баксанский

Идаверский

Продолжение

От-

дел

Яру.

Зона, подзона

Региональные подразделения (горизонты)

От-

дел

Яру.

Зона, подзона

[ [рнбалтика

Сибирь

>5

х

X

=*

V

а.

О

15

«5

-

=

.

-

Nemagraptus gracilis

Кукрузеский Чертовской

>5

х

X

=*

V

а.

О

15

«5

-

=

.

-

Glyptograptus

teretiuscutus

Ухакуский

Киренский,

Кудринский

Волгинскнй

>5

х

X

=*

V

а.

О

Б.

X

-

-

з

я

Didyniograptus

rnurcliisoiii

Ласнамягиский

Азериский

Впхоревскнй

>5

х

X

=*

V

а.

О

Б.

X

-

-

з

я

Didyniograptus

b if id us

Кундаский

Волховский

Впхоревскнй

Нижний

1

Аренигский

Didyniograptus

hirundo

Кундаский

Волховский

Кимайский

Угорский

Нижний

1

Аренигский

Didymog

raptus

extensus

Isograptus

gibhenilus

Didymogra-

plus nitides

Didyniog-

raptus

deflexus

Латорпский

Кимайский

Угорский

Нижний

1

Аренигский

Tetragraptus

approximatns

Латорпский

Кимайский

Угорский

Нижний

1

•

Тремадокскин

Angelina sedgwickii

Stiumardia pusilla

Clonugraptus tenellus

Dictyonema flabelli-

lorme

Варангуский

Пакерортский

Няйский

Лопарский

Мансийский

1-

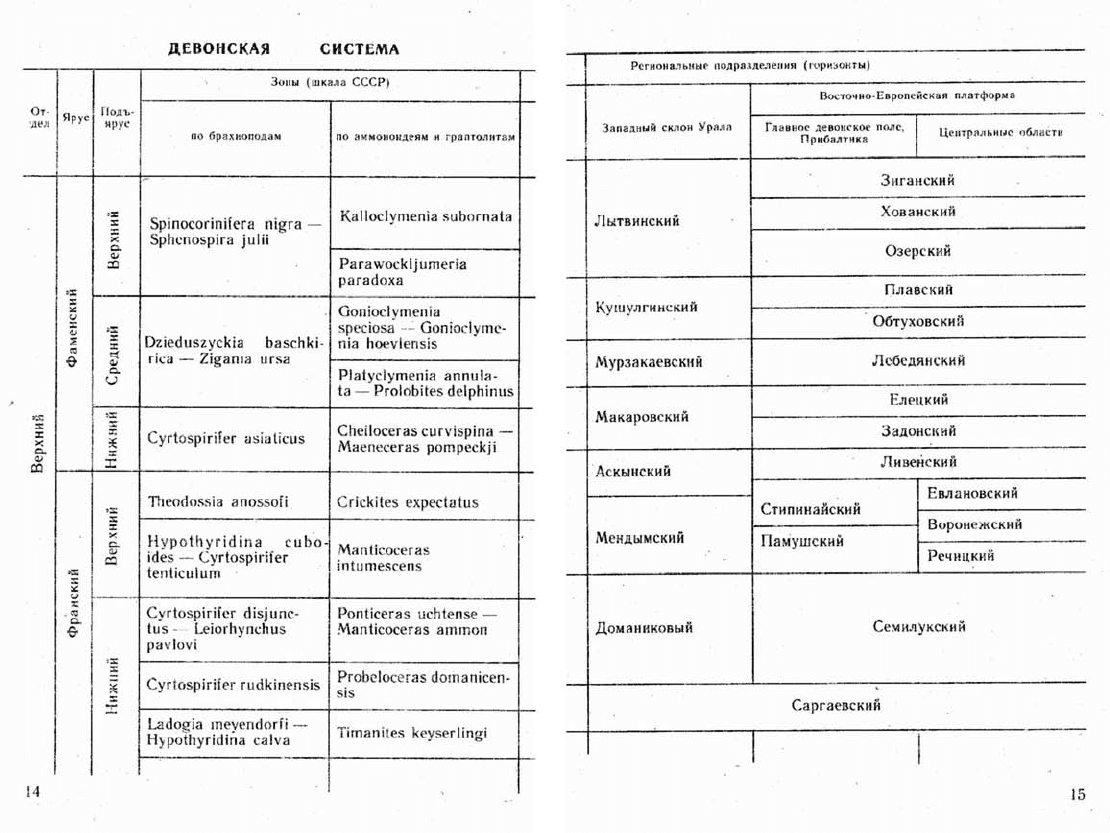

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

(Общая стратиграфическая шкала)

От-

дел

Ярус

Подънрус

Зона

КИЙ

Monograptus transgrediens

— М.

perneri

.VI1Л

He выде-

лены

М. bouceki

о

=ч

X

He выде-

лены

М. lochkovensis

о.

с

М. przidoliensis

— М.

ultimus

s. 1.

»х

М. formosus/M. spineus

Верхи]

°х

Лудфорд-

Neocucullograptus kozlowskii-Neolobograptus

auriculatus

Верхи]

и

ский

Boliemograptus bohemicus/B. aversus

о

§

Saetograptus leintwardinensis

Горстий-

ский

Lobograptus scanicus/Saetograptus chimaera

Горстий-

ский

Neodiversograptus nilssoni

—

Colonograptus

colonus

»х

Гомерский

Monograptus ludensis

—

Gothograptus nassa

1

и

Гомерский

Cyrtograptus lundgeni

О

Шейнвуд-

ский

C. ellesae

— C.

rigidus

ИНН

Be

Шейнвуд-

ский

Monograptus riccartonensis

— C.

centrifugus

ЖИ|

Теличекий

Monoclimacis crenulata

— M.

griestoniensis

Теличекий

Monograptus crispus

— M.

turriculatus

ill i4

Аэронский

M. sedgwickii

— M.

convolutus

(Li

ffi

4

Аэронский

Pristiograptus leptotheca Monograptus

triangulatus

Лл ;r

Руддан-

ский

Coronograptus cyphus

—

Atavograptus atavus

Лл ;r

Руддан-

ский

Akidograptus acuminatus

13

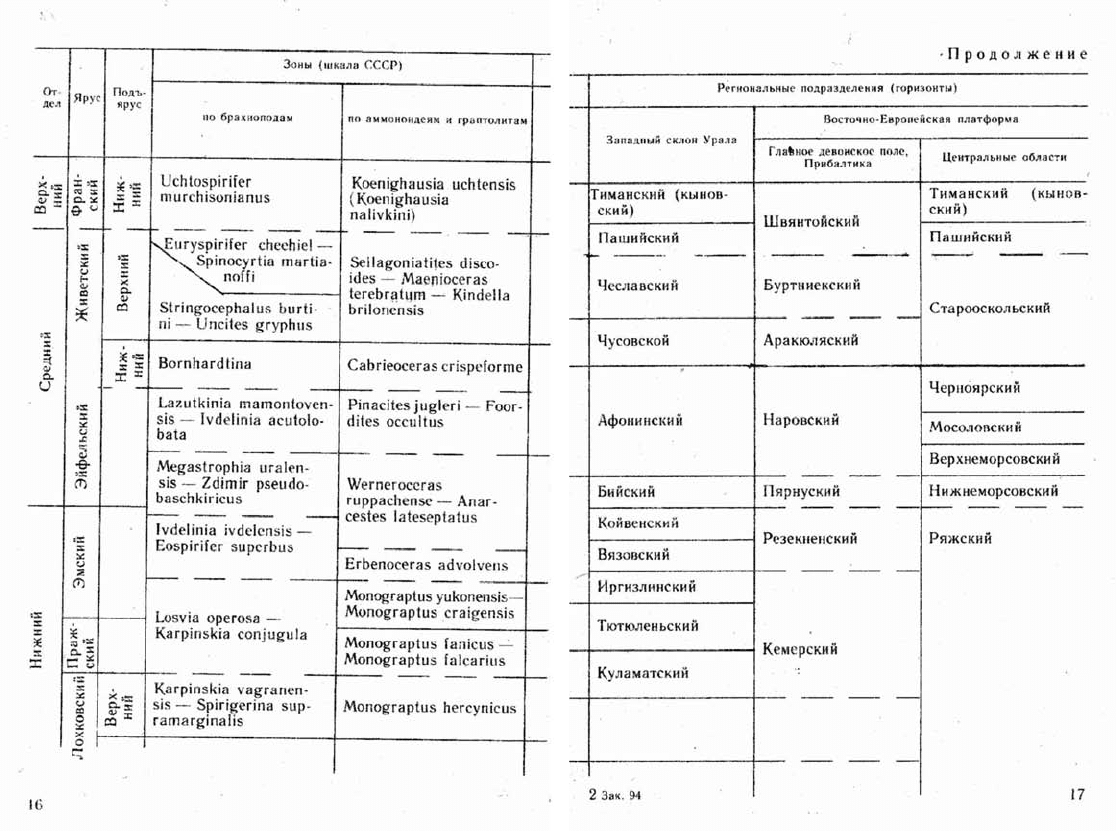

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

От-

дел

Ярус

Иодъ-

нрус

Зоны (шкала СССР)

От-

дел

Ярус

Иодъ-

нрус

по брахноподам

по аммонондеям и грапголитам

*• Верхний

Фаменский

Верхний

Spinocorinifera nigra —

Sphenospira julii

Kalloclymenia subornata

*• Верхний

Фаменский

Верхний

Spinocorinifera nigra —

Sphenospira julii

Parawockljumeria

paradoxa

*• Верхний

Фаменский

Средний

Dzieduszyckia baschki-

riea — Zigania ursa

Gonioclymeiiia

speciosa Gonioelyme-

nia hoevlensis

*• Верхний

Фаменский

Средний

Dzieduszyckia baschki-

riea — Zigania ursa

Platyelymenia annula-

ta — Prolobites delphimis

*• Верхний

Фаменский

«

X

*

Cyrtospirifer asiaticus

Cheiloceras curvispina —

Maeneceras pompeckji

*• Верхний

Франский

Нижний

Верхний

Theodossia anossofi

Crickites expectatus

*• Верхний

Франский

Нижний

Верхний

Hypothyridina cubo-

ides — Cyrtospirifer

tenticulum

Matiticoceras

intnmesrens

*• Верхний

Франский

Нижний

Верхний

Cyrtospirifer disjunc-

tus Leiorhyricnus

paviovi

Ponticeras uchtense —

Manticoceras amnion

*• Верхний

Франский

Нижний

Верхний

Cyrtospirifer rudkinensis

Probeloceras domanicen-

sis

*• Верхний

Франский

Нижний

Верхний

Ladogia ineyeridorfi —

Hypothyridina calva

Timanitcs keyserlingi

*• Верхний

Франский

Нижний

Верхний

Региональные подразделения (горизонты)

Западный склон Урала

Восточно-Европейская платформа

Западный склон Урала Главное девонское поле,

Прибалтика

Центральные области

Лытвинский

Знганский

Лытвинский

Хованский

Лытвинский

Озерский

Кушулгинский

Плавский

Кушулгинский

Обтуховский

Мурзакаевский

Лебедянский

Макарове кий

Елецкий

Макарове кий

Задонский

Аскынский

Мендымский

Ливенский

Аскынский

Мендымский

Стипинайский

Памушский

Евлановский

Воронежский

Речицкий

Доманиковый

Семилукский

Саргаевский

I.-.

Зоны (шкала СССР)

От-

дел

Ярус

Подъ-

ярус

по брахнополам

по аммонондеям н граптолнтам

Верх-

ний

.

Фран-

ский

Uchtospirifer

murchisonianus

Koenighausia uchtensis

(Koenighausia

nalivkini)

>етский

рхний

sEuryspirifer cheehiel —

^sSpinocyrtia rnartia-

\ noffi

Sellagoniatites disco-

ides — Maenioceras

terebrahim — Kindella

briloncnsis

Be

Stringocephahis burti

ni — Uncites gryphns

Sellagoniatites disco-

ides — Maenioceras

terebrahim — Kindella

briloncnsis

Средни

И

Bornhardtina

Cabrieoceras crispcforme

Средни

дьский

Lazutkinia inamontoven-

sis — Ivdelinia acutolo-

bata

Pinacites jugleri — Foor-

dites occultus

Эйфе

Megastrophia uralen-

sis — Zdimir pseudo-

baschkiricus

Werneroccras

ruppachense — Anar-

cestes lateseptatus

Erbenoceras advolvens

Эмский

Ivdelinia ivdelcnsis —

Eospirifer supcrbus

Werneroccras

ruppachense — Anar-

cestes lateseptatus

Erbenoceras advolvens

Эмский

Losvia operosa —

Monograptus yukonensis—

Monograptus craigensis

ас

Праж-

ский

Losvia operosa —

Monograptus yukonensis—

Monograptus craigensis

Нижи

Праж-

ский

Karpinskia conjugula

Monograptus fanicus —

Monograptus falcarius

хковский

Верх-

ний

Karpinskia vagranen-

sis — Spirigerina sup-

ramarginalis

Monograptus hercynicus

О 1

Ч

16

-Продолжение

Региональные подразделения (горизонты)

Западный склон Урала

Восточно-Европейская платформа

Западный склон Урала

Главное девонское поле,

Прибалтика

Центральные области

Тиманский (кынов-

ский)

Швянтойский

Тиманский (кынов-

ский)

Пашийский

Швянтойский

Пашийский

Чеславский

Буртниекский

Старооскольский

Чусовской Аракюляский

Старооскольский

Афонинский

Наровский

Черноярский

Афонинский

Наровский

Мосоловский

Афонинский

Наровский

Верхнеморсовский

Бийский

Пярнускнй

Нижнеморсонский

Койвенский

Резекненский Ряжский

17

Вязовский

Резекненский Ряжский

17

Иргизлинский

Кемерский

Ряжский

17

Тютюленьский

Кемерский

Ряжский

17

Куламатский

Кемерский

Ряжский

17

Ряжский

17

2 Зак. 94

Ряжский

17