Беспалов В.И. Системы и источники энергоснабжения

Подождите немного. Документ загружается.

80

При гидравлическом расчете трубопроводов обычно заданы рас-

ход теплоносителя и суммарное падение давления на участке. Требуется

определить диаметр трубопровода. Расчет состоит из двух этапов: пред-

варительного и проверочного.

Гидравлический расчет упрощается при использовании номо-

грамм (рис. 5.7 – 5.9).

Предварительный расчет.

1. Задаются долей местных потерь или вычисляют ее по формуле

(5.10).

2. Находят удельное линейное падение давления по (5.12).

3. Определяют среднюю плотность теплоносителя на участке по фор-

муле

2/)

коннач(ср

(5.13)

Индексы «нач» и «кон» относятся к началу и концу участка. Если

теплоноситель – жидкость, то принимают

срконнач

.

4. Определяют диаметр трубопровода из предположения его рабо-

ты в квадратичной области по (5.8).

Проверочный расчет.

1. Предварительно рассчитанный диаметр округляют до ближайшего

по стандарту. Таблица стандартных диаметров труб, применяемых при

транспортировке воды и водяного пара, приведена в приложении 11.

2. Определяют число

Re

, сравнивают его с предельным

пр

Re . Уста-

навливают расчетную область, в которой работает трубопровод,

Определение области, в которой работает трубопровод, следует

проводить только при расчете участков с малой нагрузкой (абонентские

ответвления с малым расходом теплоносителя). При расчете магист-

ральных линий и основных ответвлений проверку расчетной области

можно не выполнять, считая, что эти сети работают в квадратичной об-

ласти.

3. При расчете паропроводов сопоставляют полученное значение

ср

, с предварительно принятым. При большом расхождении задаются

более близкими значениями этих величин и вновь осуществляют про-

верочный расчет.

5.3. Пьезометрический график

81

При проектировании и эксплуатации разветвленных тепловых се-

тей широко используется пьезометрический график, на котором в кон-

кретном масштабе нанесены рельеф местности, высота присоединен-

ных зданий, напор в сети; по нему легко определить напор (давление) и

располагаемый напор (перепад давлений) в любой точке сети и або-

нентских системах.

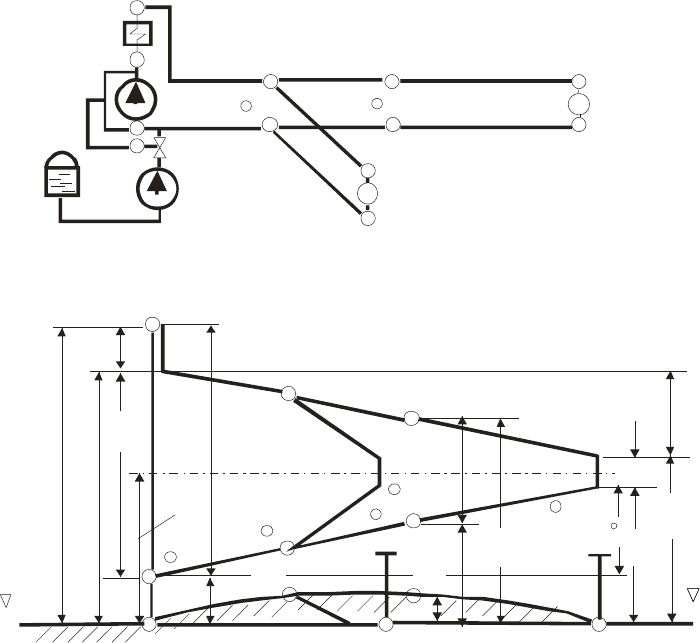

На рис. 5.4 приведены пьезометрический график двухтрубной во-

дяной системы теплоснабжения и принципиальная схема системы. За

горизонтальную плоскость отсчета напоров принят уровень I-I, имею-

щий горизонтальную отметку 0;

1

n

H ,

4

n

H – график напоров подающей

линии сети;

1

о

H ,

4

о

H – график напоров обратной линии сети;

1

о

H –

полный напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения

н

H –

напор, развиваемый сетевым насосом 1;Н

ст

– полный напор, развивае-

мый подпиточным насосом, или, что то же, полный статический напор

тепловой сети; Н

к

– полный напор в точке К на нагнетательном патрубке

насоса 1;

т

H

– потеря напора сетевой воды в теплоподготовитель-

ной установке III;

Н

n1

– полный напор в подающем коллекторе источника теплоснабже-

ния:

к

к

1

HHH

n

. Располагаемый напор сетевой воды на коллекто-

рах ТЭЦ

о1

1

1

HHH

n

. Напор в любой точке тепловой сети, например

в точке 3, обозначается следующим образом:

3

n

H – полный напор в точ-

ке 3 подающей линии сети;

3

о

H – полный напор в точке 3 обратной ли-

нии сети.

Если геодезическая высота оси трубопровода над плоскостью от-

счета в этой точке сети равна Z

3

, то пьезометрический напор в точке 3

подающей линии

3

3

ZH

n

, а пьезометрический напор в обратной ли-

нии

3

о3

ZH

. Располагаемый напор в точке 3 тепловой сети равен раз-

ности пьезометрических напоров подающей и обратной линий тепло-

вой сети или, что одно и то же, разности полных напоров

о3

n3

3

HHH

.

Располагаемый напор в тепловой сети в узле присоединения абонен-

та Д:

о4

4

4

HHH

n

,

где

4

n

H и

о4

H – полные напоры в подающей и обратной линиях те-

пловой сети в точке 4. Потеря напора в подающей линии тепловой сети

на участке между источником теплоснабжения и абонентом Д:

41

4

1

nn

n

HHH

Потеря напора в обратной линии на этом участке тепловой сети

82

4

о

1

о

о

4

1

HHH

При работе сетевого насоса 1 (см. рис. 5.4, а) напор Н

ст

, разви-

ваемый подпиточным насосом II, дросселируется регулятором давле-

ния IV до Н

о1

.

a)

K

П1

П2

П3

П4

2

2

3

3

5

4

I

I

б)

Н

к

Н

н

Н1

Н

ст

Н

п3

Н

п4

Н

1-4

Н

3

Н

o3

П5

Н

4

Н

o4

Д

5

C

Z

=0

δH

т

δH

П

1-4

Δ

Н

п1

Н

O1

=0

=0

1

4

1

П2

П3

П4

П5

П1

III

II

I

IV

2

K

4

o5

3

Д

Рис. 5.4. Схема и пьезометрический график тепловой сети

При останове сетевого насоса 1 в тепловой сети устанавливается

статический напор Н

ст

, развиваемый подпиточным насосом.

При гидравлическом расчете паровых сетей профиль паропровода

можно не учитывать вследствие малой плотности пара. Падение давле-

ния на участке паропровода принимается равным разности давлений в

концевых точках участка. Правильное определение потери напора, или

падения давления в трубопроводах, имеет первостепенное значение для

выбора их диаметров и организации надежного гидравлического режи-

ма сети.

83

Для предупреждения ошибочных решений следует до проведения

гидравлического расчета водяной тепловой сети наметить возможный

уровень статических напоров, а также линии предельно допустимых

максимальных и минимальных гидродинамических напоров в системе

и, ориентируясь по ним, выбрать характер пьезометрического графика

из условия, что при любом ожидаемом режиме работы напоры в любой

точке системы теплоснабжения не выходят за допустимые пределы. На

основании технико-экономического расчета следует лишь уточнить

значения потерь напора, не выходя за пределы, намеченные по пьезо-

метрическому графику. Такой порядок проектирования позволяет

учесть технические и экономические особенности проектируемого объ-

екта.

Основные требования к режиму давлений водяных тепловых се-

тей из условия надежности работы системы теплоснабжения сводятся к

следующему:

1) непревышение допустимых давлений в оборудовании источника,

тепловой сети и абонентских установок. Допустимое избыточное

(сверх атмосферного) давление в стальных трубопроводах и арматуре

тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб и в боль-

шинстве случаев составляет 1,6–2,5 МПа;

2) обеспечение избыточного (сверх атмосферного) давления во всех

элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации

насосов (сетевых, подпиточных, смесительных) и защиты системы теп-

лоснабжения от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования при-

водит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В ка-

честве минимального значения избыточного давления принимают

0,05 МПа (5 м вод. ст.);

3) обеспечение невскипания сетевой воды при гидродинамическом

режиме системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе.

Во всех точках системы теплоснабжения должно поддерживаться

давление, превышающее давление насыщенного водяного пара при

максимальной температуре сетевой воды в системе.

Поскольку температура насыщения водяного пара при давлении

0,1 МПа равна 100

о

С, то для обеспечения не вскипания воды избыточ-

ное давление должно поддерживаться на тех участках системы тепло-

снабжения, где температура воды при работе системы теплоснабжения

выше 100

о

С. При проектировании можно не предусматривать поддер-

жание избыточного давления, обеспечивающего не вскипание воды в

статическом состоянии системы, т.е. при отсутствии циркуляции воды,

так как при необходимости температура воды во всех точках системы

теплоснабжения может быть снижена до 100

о

С и ниже до прекращения

циркуляции в сети путем выключения подогрева сетевой воды на ТЭЦ.

84

Возможность аварийного прекращения циркуляции в системе тепло-

снабжения предупреждается соответствующей автоматизацией насос-

ных установок и дублированием их электропитания от двух независи-

мых источников.

На пьезометрических графиках наносятся линии напоров для ос-

новной расчетной магистрали и характерных ответвлений как для гид-

родинамического режима, так и для статического состояния системы

теплоснабжения. Если гидродинамический режим системы теплоснаб-

жения сильно изменяется в течение отопительного сезона или года, то

на пьезометрический график наносятся линии напоров для наиболее ха-

рактерных режимов системы. Например, при открытой системе тепло-

снабжения на пьезометрических графиках обычно приводятся линии

напоров для трех характерных режимов работы системы, а именно: при

отсутствии водозабора, при максимальном отборе воды из подающей

линии тепловой сети, при максимальном отборе из обратной линии теп-

ловой сети.

При проектировании крупных систем теплоснабжения, питаемых

от нескольких параллельно работающих источников теплоты или от не-

скольких параллельно работающих взаимно сблокированных магистра-

лей, на пьезометрических графиках указываются также линии напоров

при аварийных ситуациях, когда отдельные секции основных магистра-

лей выключаются из работы и в работу включаются блокирующие пе-

ремычки.

Разработку пьезометрического графика начинают с гидростати-

ческого режима, когда циркуляция отсутствует и система теплоснабже-

ния заполнена водой с температурой не выше 100

о

С. На основе гидро-

статического режима из условия не превышения допустимого давления

во всех элементах оборудования, включая абонентские установки, про-

веряют возможность установления общей статической зоны для всей

системы теплоснабжения, т.е. возможность поддержания одного и того

же статического напора во всей системе, а также выявляют причины,

препятствующие такому решению.

Установление общей статической зоны для всей системы тепло-

снабжения упрощает эксплуатацию и повышает надежность тепло-

снабжения, поэтому такое решение является предпочтительным. Наи-

более просто эта задача решается при независимой схеме присоедине-

ния всех отопительных установок и тепловой сети, так как в этом слу-

чае механически наиболее слабый элемент системы – отопительные чу-

гунные радиаторы или отопительные бетонные панели гидравлически

изолируются от системы теплоснабжения.

85

При зависимой схеме присоединения отопительных установок к

тепловой сети установлению общей статической зоны часто препятст-

вует высокий полный статический напор, определяемый из условия

обеспечения избыточного давления не менее 0,05 МПа (5 м вод. ст.) в

верхних точках наиболее высоко расположенных отопительных уста-

новок, что вызывает недопустимо высокие давления в отопительных

системах зданий, расположенных на низких геодезических уровнях.

Это препятствие устраняется присоединением по независимой схеме

отопительных установок зданий, создающих повышенный полный ста-

тический напор, или зданий, в которых создается недопустимо высокий

пьезометрический статический напор.

Другое возможное решение задачи – разделение системы тепло-

снабжения на отдельные статические зоны, в каждой из которых с по-

мощью автоматических клапанов и подпиточных насосов поддержива-

ется заданное значение полного статического напора при прекращении

циркуляции воды в системе теплоснабжения.

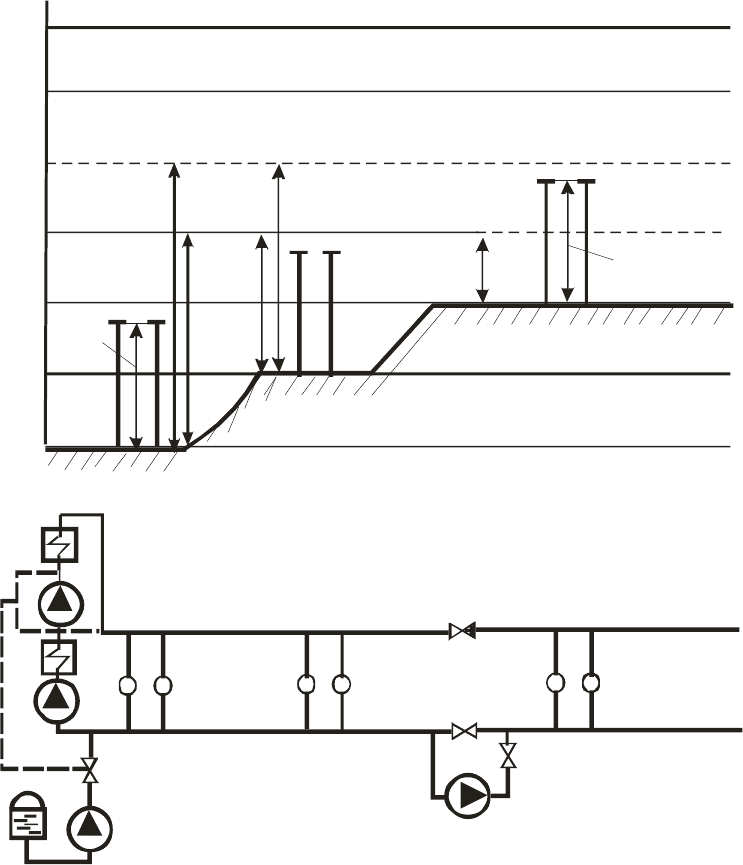

На рис. 5.5, а показан график статических напоров системы теп-

лоснабжения с тремя группами отапливаемых зданий А, В, С (рис.

5.5, б) высотой по 35 м, расположенных на трех разных геодезических

уровнях 0; 20; 40 м.

При зависимой схеме присоединения всех отопительных устано-

вок к тепловой сети полный статический напор в системе теплоснабже-

ния определяется условием создания пьезометрического напора около 5

м в верхних точках отопительных установок С, расположенных на наи-

более высоком геодезическом уровне, и составляет

Н

ст

= 40+ 35 + 5 = 80 м.

Под этим полным статическим напором, показанным на рис. 5.5, а

горизонтальной линией S-S, находятся все элементы системы тепло-

снабжения.

86

7

1

8

CB

A

6

2

H5

H3

B3

B5

9

4

б)

a)

100

S

M

40

20

0

35

A

H

A

H

B

B

M

C

S

35

H

’

A

H

’

B

H’

C

H

C

H,м

Рис.

5.5.

Линии статических напоров и принципиальная схема системы теп-

лоснабжения

а – линии статических напоров; б – принципиальная схема сети; 1– сетевой насос;

2 – предвключенный насос; H3 – подпиточный насос станции (нижней зоны);

B – подпиточный насос станции верхней зоны; 4 – бак подпиточной воды; Н5 – ре-

гулятор подпитки нижней зоны, В5 – регулятор подпитки верхней зоны; 6 – тепло-

фикационный подогреватель; 7 – пиковый котел; 8 – обратный затвор; 9 – регуля-

тор давления «до себя»

Пьезометрический статический напор в нижних точках отопи-

тельных установок, присоединенных к водяной тепловой сети по зави-

симой схеме, составляет для зданий группы А: Н

А

= 80 – 0 = 80 м;

для зданий группы В: H

В

= 80 – 20 = 60 м; для зданий группы С: H

С

= 80 – 40 =40 м. Пьезометрический статический напор для оборудова-

87

ния источника теплоты (водогрейных котлов, тeплофикационных по-

догревателей, сетевых насосов и др.), установленного на отметке 0,

также равен 80 м. В данном случае пьезометрический статический на-

пор в нижних точках отопительных установок группы А превышает до-

пустимое по условиям прочности отопительных чугунных радиаторов

значение 60 м вод. ст.

Для сохранения в этих условиях общего статического уровня для

всей системы водоснабжения возможно следующее.

1. Присоединение к тепловой сети по независимой схеме отопитель-

ных установок группы С. В этом случае полный статический напор в

системе теплоснабжения должен быть выбран из условия создания ми-

нимального избыточного давления в верхних точках отопительных ус-

тановок группы В ( 6053020

ст

H м). На рис. 5.5, а этот напор

изображается горизонтальной линией ММ. Статический пьезометриче-

ский напор в нижних точках отопительных установок группы В

402060

B

H м. Статический пьезометрический напор в водо-

водяных отопительных подогревателях зданий группы С, присоеди-

ненных к тепловой сети по независимой схеме, составит: со стороны

греющей воды 60 – 40 = 20 м, а со стороны нагреваемой воды 35 м.

2. Присоединение к тепловой сети по независимой схеме отопитель-

ных установок группы А. В этом случае полный статический напор в

системе теплоснабжения останется неизменным, Н

ст

= 80 м. Однако по-

вышенный статический напор не будет передаваться на отопительные

приборы установок А, поскольку они гидравлически изолированы от

тепловой сети.

В водо-водяных подогревателях, установленных в узлах присое-

динения отопительных установок этих зданий к тепловой сети, пьезо-

метрический статический напор со стороны греющей воды

составит 80 – 0 = 80 м, что меньше допустимого значения (100 м).

3. Присоединение отопительных установок всех групп зданий к теп-

ловой сети по независимой схеме, но разделение системы теплоснаб-

жения на две статические зоны: одна на уровне ММ для группы зданий

А и В, другая на уровне SS для группы зданий С. Для этой цели необхо-

димо в сети между участками В и С установить разделительное устрой-

ство, схема которого показана на рис. 5.5, б.

При прекращении циркуляции воды в сети закрывается обратный

клапан или затвор 8, установленный на подающей линии сети, а также

регулятор давления «до себя» (РДДС) 9, настроенный на пьезометриче-

ский напор Н

С

, установленный на обратной линии тепловой сети. Та-

ким образом, при прекращении циркуляции зона С отделяется от ос-

тальной сети. Поддержание заданного статического напора в тепловой

88

сети зоны С осуществляется подпиточным насосом ВЗ и регулятором

подпитки В5. В подпиточный насос ВЗ поступает вода из тепловой сети

нижней зоны. Поддержание заданного статического напора в тепловой

сети нижней зоны осуществляется подпиточным насосом Н3 и регуля-

тором подпитки Н5. При гидродинамическом режиме системы тепло-

снабжения пьезометрические напоры в любой точке системы при лю-

бом расходе воды также должны удовлетворять вышеуказанным усло-

виям.

При построении графика гидродинамических напоров на него на-

носят уровни допустимых максимальных и минимальных пьезометри-

ческих напоров для подающей и обратной линий системы. Действи-

тельные пьезометрические напоры при любом режиме работы системы

теплоснабжения не должны выходить за эти предельные уровни.

Поскольку допустимые напоры являются пьезометрическими, т.е.

отсчитываются от оси трубопроводов, линии допустимых напоров для

тепловой сети следуют за рельефом местности, так как при построении

графика напоров обычно условно принимают, что оси трубопроводов

тепловых сетей совпадают с поверхностью земли. При построении ли-

нии допустимых напоров для оборудования, имеющего существенные

вертикальные габариты, максимальный пьезометрический напор отсчи-

тывают от нижней точки, а минимальный — от верхней точки этого

оборудования. В частности, для пиковых водогрейных котлов макси-

мально допустимый пьезометрический напор отсчитывают от нижней

точки котла, которую условно принимают совпадающей с поверхно-

стью земли, а минимально допустимый напор — от верхнего коллекто-

ра котла, отметка которого по отношению к нижней точке котла обыч-

но выше на 10 – 15 м. В связи с возможным локальным нагревом воды

в отдельных трубках котла выше расчетной температуры, в выходном

коллекторе минимально допустимый пьезометрический напор опреде-

ляют по температуре кипения воды, превышающей на 30

о

С расчетную

в выходном коллекторе котла.

Максимально допустимый гидравлический пьезометрический на-

пор обычно определяют: для подающей линии системы – из условия

механической прочности оборудования тепловой сети (трубы, армату-

ра) и источника теплоты (пароводяные подогреватели, водогрейные

котлы); для обратной линии при зависимой схеме присоединения або-

нентов – из условия механической прочности теплоиспользующего

оборудования абонентских установок (отопительные и вентиляционные

приборы); при независимой схеме соединения абонентов – из условия

механической прочности водо-водяных подогревателей.

Минимально допустимый гидродинамический пьезометрический

напор обычно определяют: для подающей линии – из условия защиты

89

от вскипания воды; для обратной линии – из условия предупреждения

вакуума (давления меньше 0,1 МПа) в системе, а также предупрежде-

ния кавитации на всасывающей стороне насосов.

Желательно, чтобы при зависимой схеме присоединения линия

действительных полных гидродинамических напоров в подающем тру-

бопроводе не пересекала линию статических напоров. Тогда в узлах

присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется

сооружать повысительные насосные подстанции, что упрощает систему

теплоснабжения и повышает надежность ее работы. Линия действи-

тельных полных гидродинамических напоров обратной магистрали те-

пловой сети, как правило, пересекает линию статических напоров.

Однако это обстоятельство не усложняет сооружение и эксплуа-

тацию системы, так как поддержание более высокого пьезометрическо-

го напора в абонентских установках по сравнению с напором в обрат-

ном трубопроводе тепловой сети при циркуляции воды в сети достига-

ется путем включения на обратной линии в узле присоединения або-

нента регулятора давления «до себя».

Желательно, чтобы располагаемый напор, т.е. разность гидроди-

намических напоров в подающей и обратных линиях сети на ГТП или

МТП, был равен или даже несколько превышал суммарную потерю на-

пора в абонентских установках и в тепловой сети между установками и

ГТП и МТП. В противном случае приходится устанавливать на тепло-

вых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и сни-

жает надежность системы теплоснабжения.

На рис. 5.6 показано построение графика гидродинамических на-

поров системы теплоснабжения, для которой выбор линии статических

напоров ММ рассмотрен на рис. 5.5.