Барсуков С.Н. Элементная база радиоэлектроники. Часть 1. Полупроводниковые диоды. Учеб. пособие

Подождите немного. Документ загружается.

31

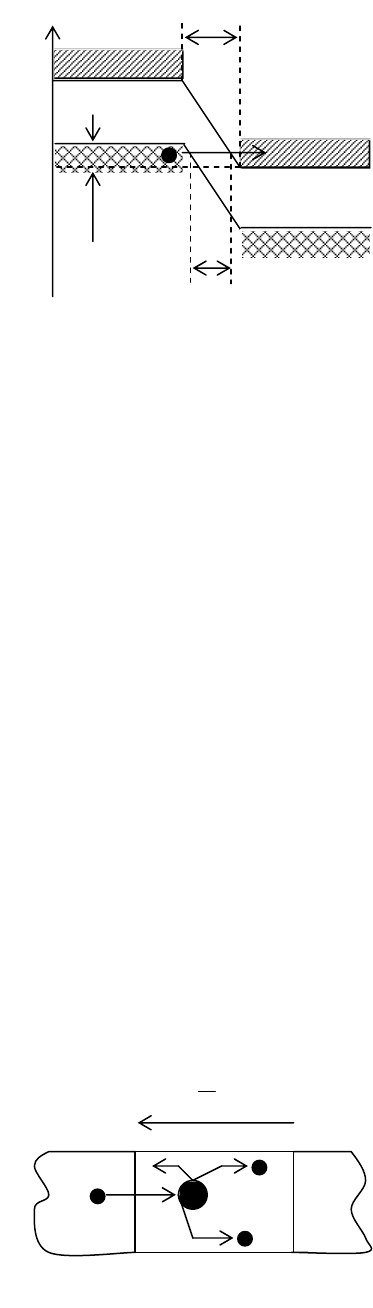

этих частиц они, с некоторой вероятностью, могут оказаться по дру-

гую сторону барьера. Механизм туннелирования показан на рис. 1.27,

где приведена энергетическая диаграм-

ма перехода, в котором возможен дан-

ный тип пробоя. Электроны из валент-

ной зоны p-области туннелируют через

потенциальный барьер на свободные

уровни в зону проводимости n-области.

Этот поток электронов создает большую

величину обратного туннельного тока в

отличие от небольшого обратного тока

неосновных носителей заряда.

Условия реализации туннельного

пробоя следующие: 1) узкий обратно-

смещенный p-n-переход, чтобы длина волны электрона была соизме-

рима с шириной перехода; 2) наличие свободных разрешенных энер-

гетических уровней в зоне туннелирования

∆ε

Т

(взаимное соответст-

вие энергетических уровней в обеих областях структуры, так как тун-

нелирование происходит без изменения энергии); 3) напряженность

электрического поля внутри перехода должна превосходить некото-

рое критическое значение.

Ширина области объемного заряда уменьшается с ростом концен-

трации примесей, а напряженность поля в переходе возрастает, по-

этому туннельный пробой происходит в структурах с сильно легиро-

ванными p- и n-областями. С ростом напряженности поля увеличива-

ется также наклон энергетических зон (см. рис. 1.27). В свою очередь

ширина потенциального барьера L определяется электрическим по-

лем, т.е. наклоном энергетических уровней. Следовательно, условия

туннелирования возникают только при определенной напряженности

поля, т.е. определенной величине обратного напряжения.

Лавинный пробой определяется эффектом лавинного размноже-

ния носителей заряда в широком p-n-переходе в результате ударной

ионизации. Если ширина области объемного заряда превышает длину

свободного пробега, то неосновные носители заряда, попадая внутрь

перехода, ускоряются, набирают достаточную энергию для ионизации

атома. В результате ударного взаимодей-

ствия с нейтральным атомом происходит

разрыв валентных связей с образованием

дополнительной пары электрон-дырка. Но-

вые носители заряда участвуют в даль-

нейшей ионизации, т.е. процесс носит ла-

винообразный характер (рис. 1.28). Для

материалов с большей шириной запре-

д

E

p

n

Рис. 1.28

ε

c

ε

v

∆ε

T

d

L

Рис. 1.27

32

щенной зоны требуется большая энергия ионизации, что соответст-

вует большему значению напряженности пробоя. Таким образом, ус-

ловиями лавинного пробоя являются: 1) обратное смещение перехо-

да с величиной напряжения, превышающего некоторое критическое

значение (энергия носителя заряда, приобретенная на длине свобод-

ного пробега, должна превышать ширину запрещенной зоны – энер-

гию ионизации); 2) ширина перехода должна значительно превышать

длину свободного пробега для создания условий лавинного размно-

жения носителей заряда.

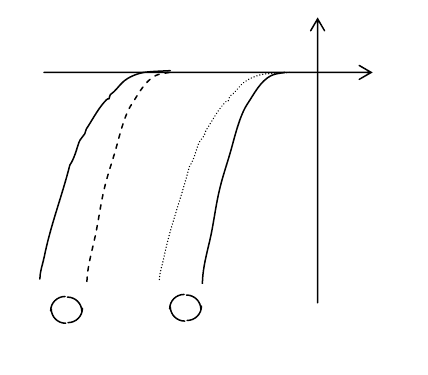

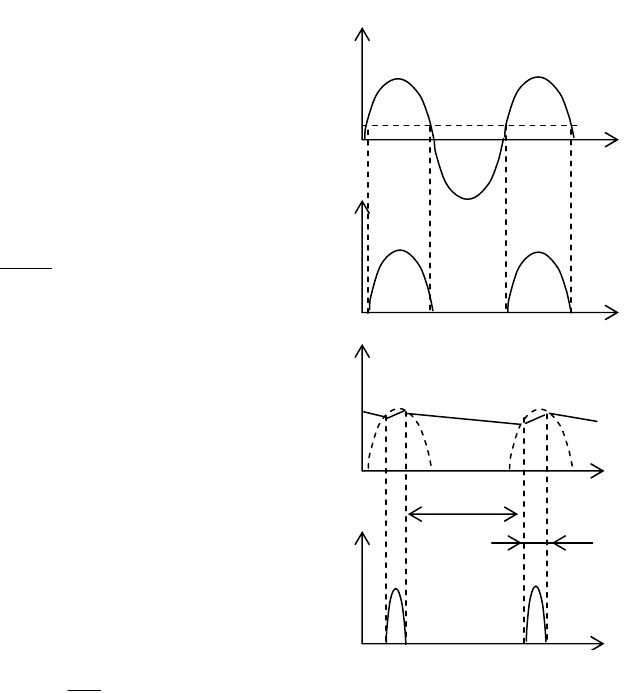

На рис. 1.29 приведены вольт-амперные характеристики пробоев,

соответственно лавинного – 1 и туннельного – 2, для различных зна-

чений температуры. Основные от-

личия в параметрах следующие.

Напряжение лавинного пробоя

превышает соответствующий па-

раметр туннельного U

л

> U

т

, а

именно: U

т

= 3…5 В, U

л

> 7 В. По

величинам динамических сопро-

тивлений R

дл

<R

дт

, т.е. ВАХ лавин-

ного пробоя имеет большую кру-

тизну, так как процесс лавинного

размножения зарядов более ин-

тенсивный. Два вида пробоев

имеют также разные знаки температурного коэффициента напряже-

ния (ТКН), т.е. положительный – для лавинного и отрицательный –

для туннельного. При изменении температуры характеристики сме-

щаются в разные стороны от номинальных. Это связано с тем, что

для лавинного пробоя уменьшается длина свободного пробега при

повышении температуры, а значит, и энергия, которую приобретают

заряды на этом пространственном интервале. Поэтому при меньшей

l

св

нужна большая напряженность поля (большие обратные напряже-

ния), чтобы носитель заряда приобрел энергию, достаточную для ио-

низации.

Для туннельного пробоя с увеличением температуры напряжение

пробоя уменьшается (или увеличивается ток). Это вызвано уменьше-

нием ширины запрещенной зоны с ростом температуры, в результате

чего уменьшается и толщина потенциального барьера, т.е. при той же

напряженности электрического поля увеличивается вероятность тун-

нелирования (рост туннельного тока).

Электрические пробои многократно повторимы, т.е. носят обрати-

мый характер в отличие от необратимого теплового пробоя.

T

2

>T

1

T

2

T

1

U

Л

U

T

1

T

2

U

T

I

1

2

Рис. 1.29

33

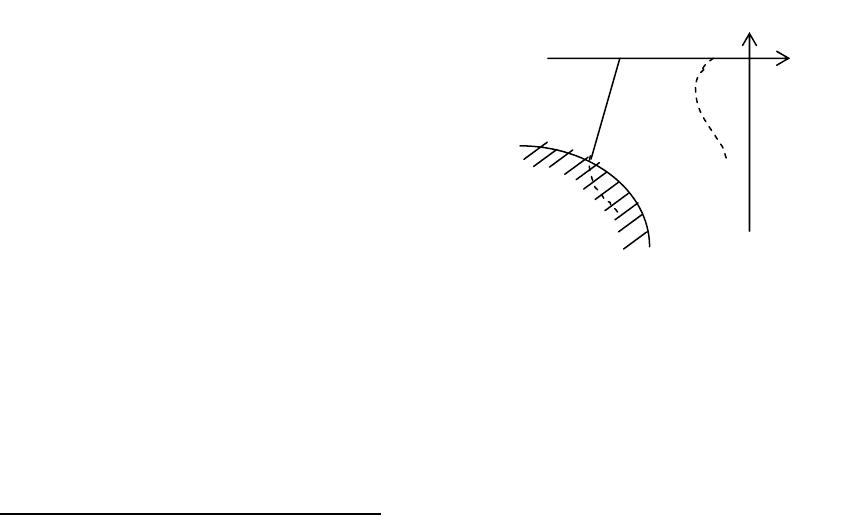

Тепловой пробой определяется неуправляемым ростом обратно-

го тока вследствие саморазогрева перехода, что приводит к разруше-

нию структуры. Этот вид пробоя связан с нарушением энергетическо-

го равновесия между мощностью, выделяемой в переходе, и мощно-

стью, отдаваемой во внешнюю среду, причем в результате действия

внутренней положительной обратной связи (ПОС) процесс увеличе-

ния температуры развивается лавинообразно. Логическую цепочку

действия ПОС можно отобразить следующим образом:

↑→=ε↑→→↑→

↑↑

n,pKTTUIP

обр

обр

.

Границу между электрическим и тепловым пробоями определяет

на ВАХ гипербола критического режима: P

max

= I

max

U

max

= const

(рис. 1.30). Ниже этой кривой развивается тепловой пробой, для ко-

торого рост тока сопровождается уменьшением напряжения. Наличие

«падающего» участка ВАХ с отрицатель-

ным дина мическим сопротивлением харак-

терно при действии ПОС. Предотвратить

переход лавинного пробоя в тепловой

можно, если ограничить величину обратно-

го тока. Это можно сделать, включив по-

следовательно со структурой перехода ог-

раничительный резистор.

Следует отметить, что в переходах, вы-

полненных на основе германия, практиче-

ски отсутствует выраженный участок лавинного пробоя. Вследствие

большой величины начального обратного тока перехода тепловой

пробой возникает раньше лавинного (см. рис. 1.30). Поэтому герма-

ниевые переходы критичны даже относительно импульсных (кратко-

временных) перегрузок.

9. Фотогальванический эффект

– это процесс генерации электрон-

но-дырочных пар, возникающих при облучении p-n-перехода, с после-

дующим их разделением полем перехода . В результате действия это-

го эффекта увеличивается ток обратносмещенного перехода или по-

является фото-ЭДС. Особенности этого явления рассматриваются в

разделе оптоэлектронных приборов.

U

I

P

m

Ge

Si

Рис. 1.30

34

2. Полупроводниковые диоды

Диод – это электропреобразовательный прибор, который имеет

два внешних вывода. Этот элемент является нелинейным двухпо-

люсником, т.е. его вольт-амперная характеристика описывается не-

линейной функцией.

Диоды выполняют различные функциональные преобразования

сигналов: выпрямление, переключение, умножение и преобразование

частоты, преобразование электромагнитного сигнала в электрический

и т.д.

Работа большинства диодов основана на использовании физиче-

ских явлений в электрическом переходе. Чаще всего применяют элек-

тронно-дырочный переход, переход металл-полупроводник (Шотки),

гетеропереход. Существуют диоды, которые не имеют электрических

переходов (диоды Ганна) или содержат несколько переходов (дини-

стор, p-i-n-диод).

Диоды классифицируются по ряду признаков, важнейшими из

которых являются физические эффекты и явления, положенные в ос-

нову их работы. В частности, в справочной литературе диоды

подразделяются по функциональному назначению и применению.

С точки зрения геометрических особенностей переходов диоды

делятся на плоскостные или точечные. В зависимости от технологии

изготовления электрических переходов – на сплавные (микросплав-

ные), диффузионные, эпитаксиальные и т.д.

Диоды выпускаются в различном конструктивном исполнении:

стеклянном, керамическом, пластмассовом, металлокерамическом

корпусах.

В основу маркировки диодов положен буквенно-цифровой код,

содержащий информацию об исходном материале, их назначении,

основных электрических параметрах, порядковом номере разработки.

В малогабаритных диодах для обозначения типа наносят на

корпус прибора условные элементы: цветные кольца, точки и т.д.

Для изготовления диодов используют германий, кремний, арсе-

нид галлия, причем основная номенклатура приборо в выполняется на

основе кремния.

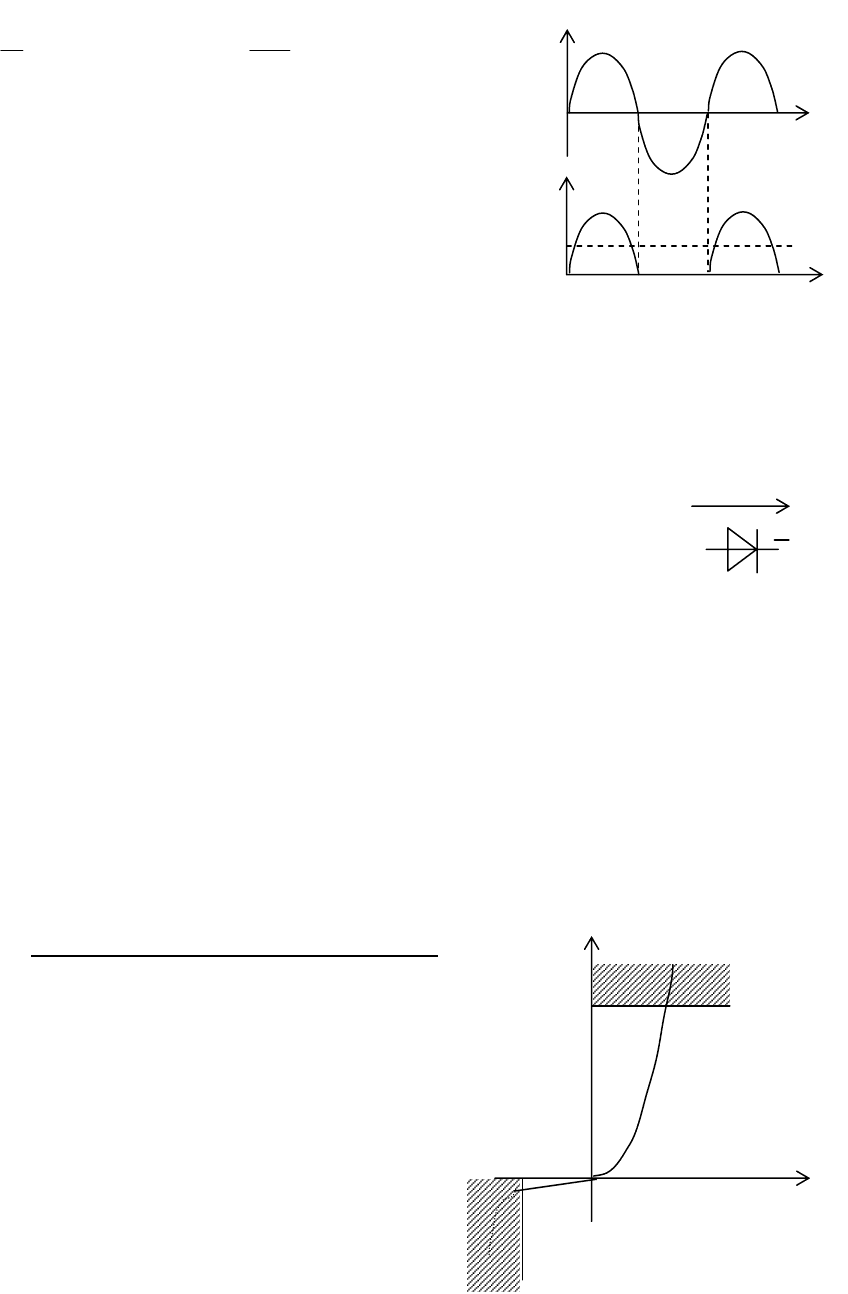

2.1. Выпрямительные диоды

Выпрямительный диод предназначен для преобразования пе-

ременного тока в однополярный пульсирующий. Работа диода осно-

вана на свойстве односторонней проводимости. Процесс преобразо-

вания приложенного к диоду переменного напряжения приведен на

35

рис. 2.1. В преобразованном законе изменения тока содержится по-

стоянная составляющая

()

π

=ω=

∫

m

/T

m

I

dttsinI

T

I

2

0

ср

1

, (2.1)

так как циклическая частота

ω = 2π/T.

Поэтому приведенное выше преобразова-

ние называется выпрямлением. Условное

графическое обозначение данного диода

показано на рис. 2.2. Наличие стрелки от-

ражает свойство односторонней проводи-

мости. Диод проводит ток, если его направ-

ление совпадает со стрелкой (

I

пр

– прямой

ток). При этом следует помнить, что ток протекает от высокого потен-

циала к низкому.

Пример маркировки выпрямительного диода

КД109А. Первый элемент (буква или цифра) определя-

ет полупроводниковый материал, на основе которого

изготовлен диод (Г или 1 – германий, К или 2 – крем-

ний, А или 3 – арсенид галлия). Второй элемент (буква

Д) – подкласс диода (выпрямительный, импульсный,

универсальный). Третий элемент (цифра) определяет функциональ-

ное назначение диода (101-299 – выпрямительные, причем две по-

следние цифры – это порядковый номер разработки). Шестой эле-

мент (буква А) определяет разновидность по некоторым параметрам.

Для диодов, разработанных до 1964 года, использовалась упро-

щенная маркировка: Д226 – кремниевый выпрямительный диод (201-

299 – выпрямительные кремниевые, 301-399 – германиевые).

Основные параметры выпрямительных диодов объединяются в

такие группы:

1. Предельно эксплуатационные

– это максимальные параметры, пре-

вышение которых приводит к выходу

прибора из строя. Эти значения огра-

ничивают возможный рабочий диапа-

зон ВАХ как на прямой, так и на обрат-

ной ветви (рис. 2.3). Очевидно, что ог-

раничению подлежат наиболее дина-

мичные параметры: а) максимальное

значение прямого тока

I

пр.макс

(или

средний прямой ток, учитывая эффект

выпрямления, см. рис. 2.2); б) макси-

T

I

ср

i

t

u

t

Рис. 2.1

I

пр

+

Рис. 2.2

Рис. 2.3

I

U

об

р

.

макс

I

п

р

.макс

U

36

мальное обратное напряжение U

обр. макс

(постоянное или импульс-

ное). Превышение прямого тока приводит к недопустимому разогреву

структуры, а увеличенное значение обратного напряжения выводит на

участок пробоя ВАХ, что нарушает свойство односторонней проводи-

мости. Обычно это напряжение берется с некоторым запасом

U

обр. макс

= (0,5 – 0,8)U

проб

. По величине среднего выпрямленного

тока различают диоды малой

I

пр.ср.макс

<0,3 A (параметр маркировки –

101-199) и средней мощности 0,3 А<

I

пр.ср.макс

<10 А (201-299). Диа-

пазоны указанных предельных параметров составляют: по обратному

напряжению – от десятков до тысяч вольт, по прямому току – от сотен

миллиампер до десятков (сотен) ампер.

Температурный диапазон работы диодов ограничен снизу

t = -60

0

С, а сверху, в зависимости от материала, Ge – 85

0

С, Si –

125

0

С, GaAs – 150

0

С.

2. Статические электрические параметры

определяют степень

близости реального выпрямительного диода к идеальному. Идеаль-

ный ключевой элемент имеет ВАХ, представленную на рис. 2.4. Он

характеризуется идеальным свойством односто-

ронней проводимости: нулевым значением обрат-

ного тока и нулевым падением напряжения в про-

водящем состоянии. Бесконечное значение крутиз-

ны в начале координат указывает на нулевое зна-

чение статического и динамического сопротивле-

ний.

Реальный диод имеет следующие (конечные) значения соот-

ветствующего тока и напряжения (см. рис. 2.3):

а)

U

пр

– прямое падение напряжения при заданном прямом токе

(

I

пр.макс

), или среднее значение этого напряжения (десятые доли

вольта);

б)

I

обр

– обратный ток при заданном обратном напряжении

(

U

обр. макс

) (от долей микроампер до единиц миллиампер).

3.

Динамические параметры характеризуют выпрямительный эф-

фект диода при действии на него переменного напряжения. К ним от-

носятся:

а)

I

вп.ср

– среднее за период значение выпрямленного тока ;

б)

I

обр.ср

– среднее за период значение обратного тока;

г)

f

гр

– граничная частота, на которой выпрямленный ток уменьша-

ется до заданного уровня.

Операция усреднения соответствует выражению (2.1). При повы-

шении частоты выпрямленный ток уменьшается, так как увеличивает-

0

I

U

Рис. 2.4

37

ся импульс обратного тока в результате проявления эффекта накоп-

ления носителей заряда.

Выпрямительные диоды имеют следующие особенности. Ма -

лое сопротивление в прямом направлении позволяет пропускать

большие прямые токи. Высокие значения прямых токов требуют элек-

трических переходов с большой площадью. Поэтому диоды имеют

большие значения барьерных и диффузионных емкостей, т.е. рабо-

тают на низких частотах. Частотный диапазон составляет от 50 Гц для

сети переменного тока и достигает нескольких десятков килогерц в

транзисторных преобразователях напряжения.

Диоды имеют сравнительно большие размеры и предусматри-

вают конструктивные особенности для возможности рассеивания

больших тепловых мощностей.

В основном эти диоды изготавливаются на основе кремния, мень-

шая часть – на основе германия, кроме того, выпускаются диоды из

арсенида галлия. Используются электрические переходы в виде

p-n-структур, металл-полупроводник. Выпрямляющие переходы с че-

редованием p-i-n-областей характеризуются повышенными значения-

ми обратных напряжений.

Кремниевые диоды в сравнении с германиевыми о бладают це-

лым рядом преимуществ: они имеют большие значения прямых токов

и обратных напряжений, меньшие величины обратных токов

I

обр

(Ge) = I

обр

(Si)10

1,5…2

,

а также рассеивают большие мощности. К числу их недостатков сле-

дует отнести более высокие падения напряжений:

U

пр

(Si) = 0,7…1,2 В, U

пр

(Ge) = 0,3…0,5 В. Это связано с большей ве-

личиной контактной разности потенциалов, а также более высоким

сопротивлением базы из-за меньшей подвижности носителей заряда.

Диоды из арсенида галлия могут работать при больших темпе-

ратурах (до 250

0

С) и имеют лучшие частотные характеристики,

но при этом более высокие падения напряжения (АД112А U

пр

= 3 В,

АД110А U

пр

= 1,5 В) и небольшие допустимые обратные напряжения

(U

обр.макс

= 30 … 50 В).

В высоковольтных источниках применяют выпрямительные стол-

бы, которые работают при повышенных обратных напряжениях. Этот

элемент представляет собой совокупность из последовательных дио-

дов с близкими параметрами, объединенных в одном корпусе. Прак-

тическая идентичность диодов в этой конструкции обеспечивает рав-

номерное распределение напряжения между диодами и не вызывает

пробоя отдельных диодов. Так, например, выпрямительный столб

2Ц101А рассчитан на предельное U

обр

= 700 В, а 2Ц202Е – на им-

38

пульсное U

обр

= 10 кВ. Элемент маркировки Ц и числовые значе-

ния (101-299) определяют выпрямительные столбы. Представитель

столба более ранней разработки Д1008 обеспечивает

U

обр.

имп

.

= 10 кВ.

Объединение диодов в последовательную схему в целях по-

вышения обратного напряжения можно реализовать из отдельных

диодов. Однако в этом случае нужно шунтировать каждый диод па -

раллельно включенным резистором с сопротивлением несколько

меньшим обратного сопротивления диода. При неидентичности дио-

дов это исключает неравномерное распределение напряжения между

ними.

Для повышения допустимого прямого тока отдельные диоды

соединяют параллельно. Для выр авнивания токов последовательно с

каждым диодом включают резистор.

При реализации стандартных выпрямительных схем применяют

выпрямительные блоки. Это совокупность диодов, соединенных по

определенной схеме (например мостовой) и оформленных в единую

конструкцию. Например, КЦ405А – выпрямительный блок, содержа-

щий четыре диода, соединенных по схеме однофазного моста, и

предназначенный для монтажа на печатную плату (рис. 2.5). Элемент

маркировки Ц совместно с числовым параметром (401-499) опреде-

ляют выпрямительные блоки.

В схемах выпрямления используются также диодные сборки –

набор однотипных диодов, не соединенных электрически или с объе-

динением одноимен-

ных выводов. Пример

диодной сборки из

двух кремниевых дио-

дов (КДС111А) пока-

зан на рис. 2.6.

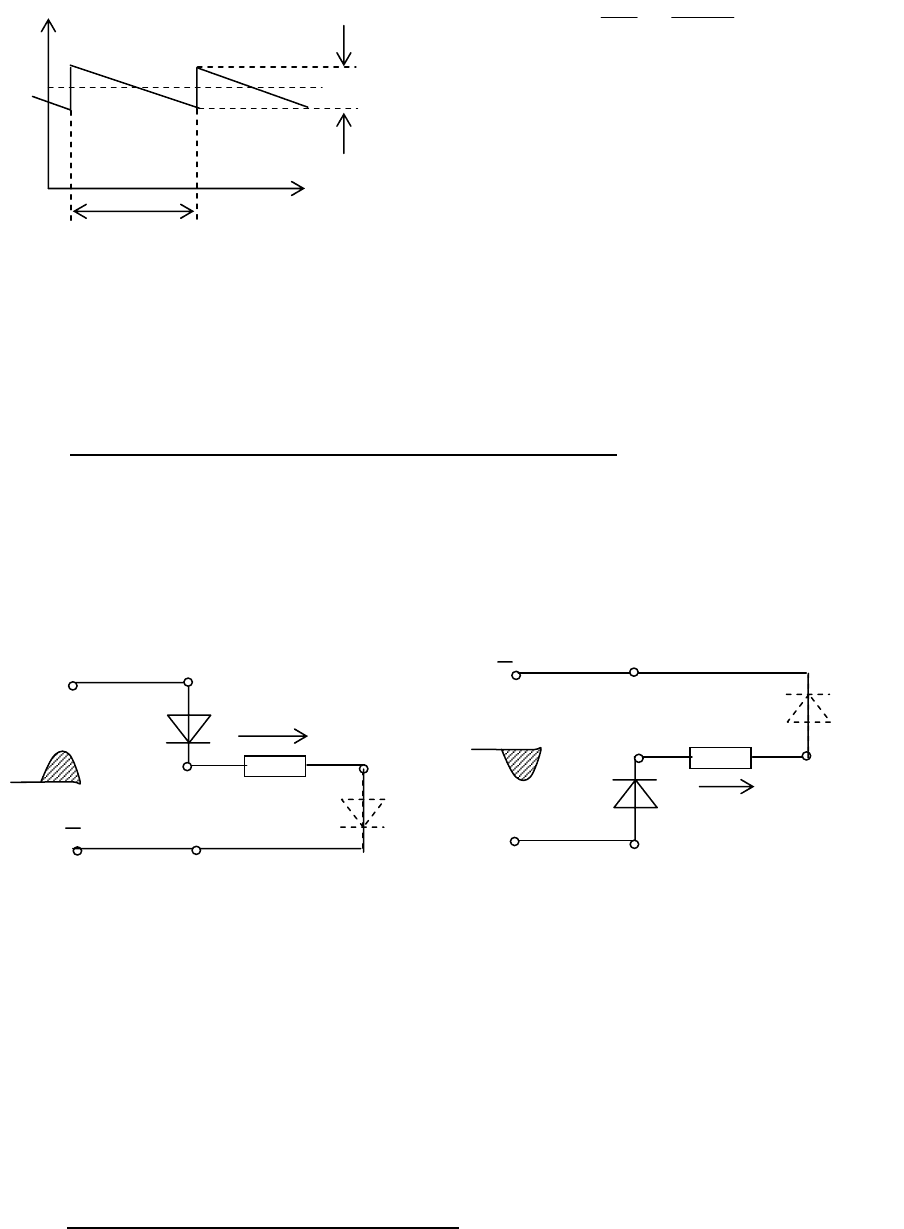

2.1.1. Применение выпрямительных диодов

1. Однополупериодная схема выпрямления

. Схема содержит вы-

прямительный диод VD, резистор нагрузки R и емкость фильтра С

(рис. 2.7). Диод преобразует входное

переменное напряжение в пульси-

рующее U

R

. При отсутствии емкости

выпрямленное напряжение выделя-

ется на резисторе нагрузки. Емкость

осуществляет сглаживание выходно-

го напряжения U

RC

(отфильтровы-

~

~

+

•

Рис. 2.5

3

2

1

Рис. 2.6

i

p

i

З

+

R

VD

C

u(t)

Рис. 2.7

39

вает, выделяет постоянную составляющую U

0

). В течение интервала

времени

t напряжение на емкости превосходит мгновенное значение

входного напряжения U

C

>U(t), поэтому диод закрыт. Емкость медлен-

но разряжается через резистор. Как только входное напряжение пре-

высит емкостное U(t)>U

C

, диод открывается и происходит быстрый

заряд емкости в течение

t

з

через диод. При этом он пропускает корот-

кие импульсы зарядного тока

i

з

длительностью t

з

, причем импульс-

ный ток заряда намного больше среднего выпрямленного тока, так как

из условия равенства зарядов

I

з

t

з

= I

ср

T (рис. 2.8). Для эффективного

сглаживания выпрямленного напряжения

резистор нагрузки должен шунтироваться

(закорачиваться) емкостью по перемен-

ной составляющей, т.е. соотношение ме-

жду емкостным и активным сопротивле-

нием должно удовлетворять следующему

неравенству:

R

C

X <<

ω

=

1

.

Учитывая, что

ω = 2π/T, и полагая,

что десятикратное отличие в сопротив-

лениях достаточно, получаем эквива-

лентное равенство

τ

р

= RC = 10Т/2π > Т.

Следовательно, постоянная времени

разряда емкости должна превышать пе-

риод входного напряжения Т. Заметим,

что емкость разряжается по закону экс-

поненты

()

р

0

τ

−

=

t

cc

eUtu

,

т.е. в течение

t = τ

р

напряжение на емкости уменьшается в e раз.

Параметр, который определяет качество выпрямительной схемы,

– это коэффициент пульсаций

К

П

= ∆U/U

0

, где ∆U – диапазон на-

пряжения пульса ций. Так как ток через диод протекает в течение не-

большого интервала времени, то пульсации выходного напряжения

аппроксимируются пилообразным законом (рис. 2.9). Изменение за-

ряда на емкости

∆Q = ∆UC = I

0

T, где средний ток в нагрузке

u

R

(t)

t

u

(

t

)

t

t

З

t

p

i

З

(t)

t

U

0

u

RC

t

Рис. 2.8

40

I

0

= U

0

/R, откуда ∆U = U

0

T/(RC), следовательно, коэффици-

ент пульсаций

⋅=

τ

=

fRC

T

K

1

р

П

(2.2)

Недостатки рассмотренной схе-

мы следующие:

1) неполное использование

входного напряжения, так как при

формировании постоянной состав-

ляющей используется только положи-

тельная полуволна; 2) диод в закры-

том состоянии должен выдерживать двойное амплитудное значение

входного напряжения, так как на диод действует сумма напряжений:

отрицательная полуволна входного напряжения и напряжение на ем-

кости.

2. Двухполупериодная схема выпрямления

. В этой схеме в про-

цессе выпрямления используется как положительная, так и отрица-

тельная полуволна напряжения. Каждая из них должна формировать

на нагрузке положительный импульс, т.е. направления токов в рези-

сторе должны совпадать для двух тактов работы. При данном усло-

вии используем вначале две схемы, каждая из которых работает по

соответствующей полуволне напряжения (рис. 2.10).

Объединим две схемы в одну, наложив одну на другую. В этом

случае нужно включить два диода VD3,VD4, которые устраняют ко-

роткие замыкания, возникающие при наложении схем. Окончательный

вариант схемы приведен на рис. 2.11. Выпрямленное напряжение по-

казано на рис. 2.12. В этой схеме период следования импульсов

уменьшается вдвое , что облегчает фильтрацию постоянной состав-

ляющей. Кроме того, каждый из диодов в закрытом состоянии удер -

живает только амплитудное напряжение.

3. Схемы удвоения напряжений

. В схемах выпрямления отфильт-

рованная постоянная составляющая не может превышать а мплитуд-

ного значения входного напряжения. Отрицательную полуволну на-

≈

U

0

U

T

∆U

t

Рис. 2.9

+

VD3

VD1

R

4

3

2

1

+

VD4

VD2

4'

3

'

2

′

1

'

Рис. 2.10