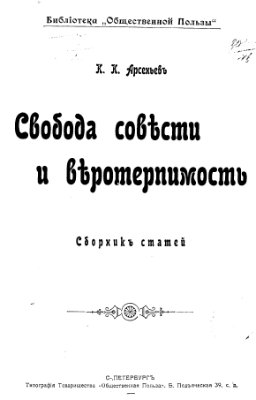

С.-Петербург: Общественная польза, 1905. — 292 с.

Константин Константинович Арсеньев (24 января (5 февраля) 1837 года

— 22 марта 1919 года, Петроград) — русский писатель, общественный и

земский деятель, адвокат. Арсеньев в 1866 году поступил в число

присяжных поверенных; здесь он сразу занял видное место как оратор

и юрист и выбран сначала членом, а в 1867 году — председателем

совета присяжных поверенных округа СПб. судебной палаты. В этом

звании Арсеньев состоял почти все время своей адвокатской

деятельности. К этому же времени относятся три отдельно изданные

книги его, практического характера: «Предание суду и дальнейший ход

уголовного дела до начала судебного следствия» (СПб., 1870);

«Судебное следствие» (СПб., 1871) и «Заметки о русской адвокатуре»

(СПб., 1875). Последнее сочинение посвящено обзору дисциплинарной

деятельности совета присяжных поверенных округа СПб судебной палаты

и разбирает вопросы адвокатской этики, касающиеся как способов

ведения дел, так и выбора их; в мире русской адвокатуры оно

пользуется большим авторитетом. С осени 1891 года редактировал,

вместе с Ф. Ф. Петрушевским, Энциклопедический словарь Брокгауза и

Ефрона. В 1900 году избран почётным членом Юридическое общество при

Санкт-Петербургском университете, в 1900 году — почётным академиком

по разряду изящной словесности Императорской академии наук, в 1903

году — почётным членом Вольного Экономического общества. В 1903

году опубликовал книгу «Законодательство о печати», в 1904 году —

«Свобода совести и веротерпимость». В 1906-1907 - один из

руководителей партии демократических реформ. Краткое содержание

книги, сохраняющей актуальность и в настоящее время: I. Различные

взгляды на веротерпимость и свободу совести. II. Пиетизм на русской

почве. III. Раскол в начале восьмидесятых годов и закон 3-го мая

1883 года. IV. Раскол после закона 3-го мая 1883 года. V.

Сектантство после закона 3-го мая 1883 года. VI. Католичество и

лютеранство.VII. Язычество и магометанство. VIII. Полемические

заметки. IX. Новое уголовное уложение и религиозные преступления.

X. Заключение.

Арсеньев К.К. Свобода совести и веротерпимость (сборник статей)

- формат djvu

- размер 8,47 МБ

- добавлен 24 марта 2013 г.